什么人才能葬在八宝山?其中他的墓第一大,毛主席亲笔题碑文

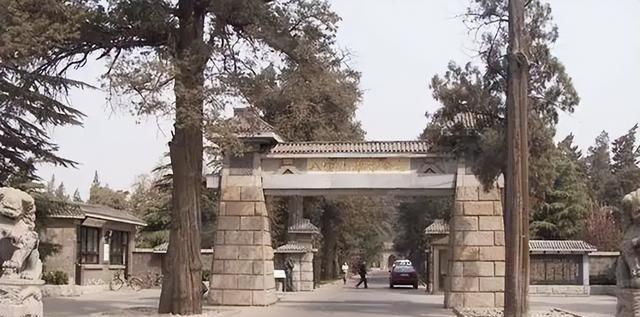

在北京西郊,有个地方叫八宝山革命公墓,名字听着就挺庄重。这儿不是随便谁都能进来的,安葬在这儿的都是为新中国成立和建设立下大功的人,比如革命先烈、国家领导人,还有一些特别有贡献的知名人士。每次一提八宝山,大家脑子里可能就冒出那些历史课本里的大人物。不过,在这片墓园里,有一座墓特别显眼,占地面积最大,墓碑上还有毛泽东亲笔写的字。这墓的主人是谁呢?就是任弼时,一位在中国革命史上分量很重的人物。那么,到底什么样的人才能葬在八宝山?任弼时又是怎么拿到这“头牌”待遇的?咱们今天就来聊聊这个事儿,顺便把八宝山和任弼时的故事捋一捋。

八宝山革命公墓可不是随便挑个地儿就建起来的,它的来头跟新中国成立那会儿的政策密切相关。1949年12月,新中国刚成立没多久,周恩来总理就琢磨着,得给那些为革命牺牲的先烈和国家领导人找个安息的地方。他当时提了几个要求:一是离北京城不能太远,方便后人缅怀;二是交通得便利,环境还得清幽,不能太吵;三是不能占太多农田,毕竟那时候粮食紧缺,不能跟老百姓抢地盘。

这任务落到了时任北京市副市长的吴晗头上。他带着一帮人四处考察,最后看中了八宝山。这地方原来叫韩家山,传说山下埋着金牛、金马啥的“八宝”,所以才叫八宝山。明朝时候,太监钢铁因为有功,死后被允许葬在这儿,还修了墓祠和护国寺。后来到了抗战时期,日本人在这儿建了个“忠灵塔”,纪念他们的阵亡将士。抗战胜利后,国民党把这地方改成了忠烈祠,用来祭奠保家卫国的中国军民。

新中国成立后,八宝山被选中,1950年7月正式动工建革命公墓。原来的护国寺被接管,太监们被安置到别处,墓区开始规划。当时分了几个区域,按干部级别来排:庙前是县团级干部区,庙后东侧是地委级,西侧是省委级,北部坡上留给中央领导。1951年8月,北京市还专门出了个《革命公墓暂行规则》,明确了安葬对象:党和国家领导人、革命烈士,还有一些有特殊功绩的干部。可以说,八宝山从一开始就定位很高,不是谁想进就能进的。

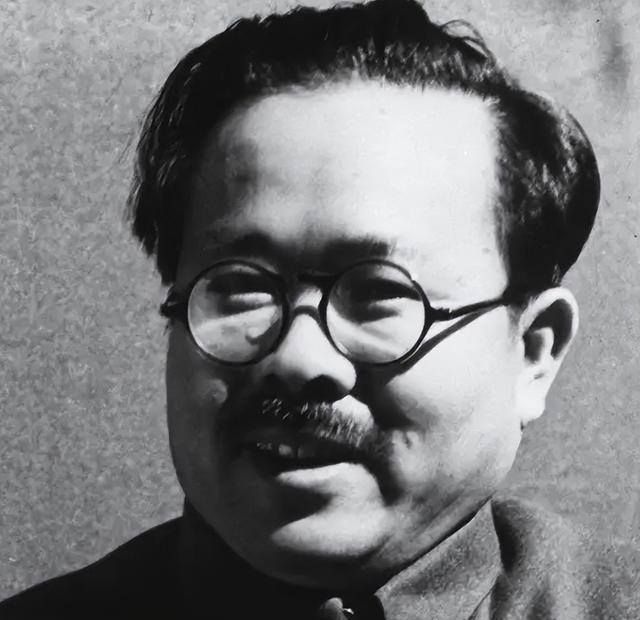

要说任弼时为啥能葬在八宝山,还得从他这一辈子的事儿说起。任弼时1904年4月30日生在湖南湘阴县(现在叫汨罗市),家里条件一般,父亲是个乡村教师。他从小就聪明,1915年考进长沙湖南第一师范附属小学,后来又上了明德中学和长郡联立中学。在学校里,他接触到五四运动的进步思想,慢慢萌生了干革命的想法。

1920年,任弼时加入中国社会主义青年团,1921年被派到苏联莫斯科东方大学学习,1922年正式入党。1924年回国后,他在上海干共青团的工作,组织工人运动,还参与了五卅运动。1927年大革命失败那会儿,蒋介石搞反革命政变,中共党组织被打得七零八落。任弼时挺身而出,在中共五大上当选中央委员,还当了共青团中央总书记。他那时候就看出问题,几次给陈独秀提建议,可惜没被采纳。大革命失败后,他主张搞土地革命,1927年8月在汉口紧急会议上进了中共中央临时政治局。

接下来的日子,他也没闲着。1928年在安徽南陵被捕,1931年在上海又被抓,挨了电刑都没屈服,后来都被组织救了出来。1931年,他去了江西中央苏区,帮着筹建中华苏维埃共和国,干中央局副书记兼组织部长。1934年长征开始,他带着红六军团突围,后来跟贺龙的红二方面军会师。抗战爆发后,他当八路军政治部主任,1938年还跑了一趟莫斯科,向共产国际汇报中国抗战情况。

1940年回国后,任弼时当了中共中央秘书长,帮毛泽东搞整风运动。1945年中共七大,他进了中央政治局,还当了书记处书记,跟毛泽东、刘少奇、周恩来、朱德并称“五大书记”。解放战争那几年,他跟着转战南北,参与指挥三大战役。新中国成立后,他继续干书记处书记,忙着国家建设的大事儿。可惜,长期拼命工作把身体拖垮了,1950年10月25日突发脑溢血,27日中午在北京去世,年仅46岁。他的追悼会办得很隆重,毛泽东他们都去了,群众也自发来送行,可见他在大家心里的分量。

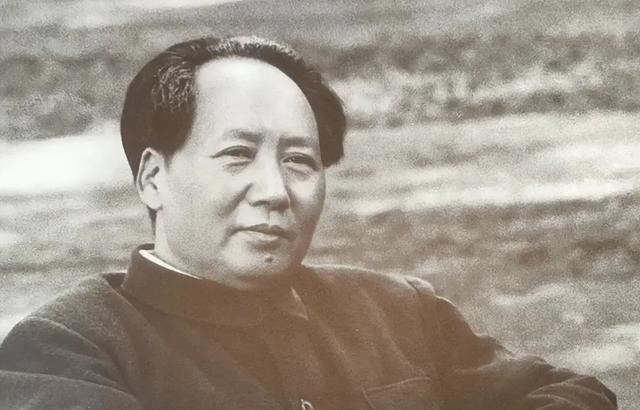

任弼时去世的时候,新中国刚成立一年,他是头一个去世的中央领导人。他的墓1951年7月18日在八宝山建成,选在公墓东部坡顶,占地300平方米,是整个公墓最大的墓。墓前有汉白玉卧碑和立碑,立碑上写着“任弼时同志之墓”,这七个字是毛泽东亲手写的。墓周围种满了青松翠柏,显得特别庄严肃穆。

为啥他能有这待遇?主要有几个原因:

地位高:任弼时是中共早期领导人,七大后是“五大书记”之一,跟毛泽东他们平起平坐,党内地位没得说。

贡献大:从大革命到抗日战争,再到解放战争,他一直在前线干实事,组织军队、指挥作战、搞后勤,功劳簿上写得满满当当。

人品硬:他干活特别拼命,党内同志都叫他“骆驼”,意思是他能扛事儿、不怕累,还从不搞个人崇拜,特别低调。

国家认可:他去世后,党和国家评价很高,毛泽东亲自给他题碑文,这可是个大荣誉,说明他受敬重不是吹出来的。

那会儿八宝山刚建,墓地规格还没完全定下来,加上全国上下都觉得他走得太可惜,所以给他修了个大墓。后来公墓规范化了,其他人的墓也就几十平米顶天了,任弼时的墓就成了独一份。

任弼时墓在八宝山一墓区,位置是主位,占地300平方米,确实是公墓里最大的。墓前有两块碑,一块卧碑,一块立碑,立碑上刻着毛泽东题的“任弼时同志之墓”,字写得苍劲有力。碑后面还刻了他的生平简介,简要记录了他干革命的事儿。墓地周围种满了松柏,既安静又肃穆,看着就让人觉得肃然起敬。

这墓的规模在八宝山是独一无二的。早期公墓刚建,墓地大小没严格限制,加上任弼时去世时全国都很悲痛,所以给他修了个大墓。后来国家推火葬,墓地面积都缩水了,一般也就几平米到几十平米,像他这么大的就再没见过。现在这地方常被用来搞爱国教育,好多单位会组织人来这儿缅怀先烈。

八宝山革命公墓可不是谁死了都能进来的,得有硬杠杠的标准。1992年4月,中组部明确规定,能葬在这儿的,至少得是生前干到省部级的高级干部,还得有突出功绩。不过也有例外,一些在社会上有大贡献的知名人士,比如作家老舍、演员陈强,也被允许葬在这儿。

具体来说,能进八宝山的人大概分这几类:

党和国家领导人:像任弼时、朱德、陈云这些,都是重量级人物。

革命烈士:比如王荷波这种在革命战争中牺牲的英雄。

高级干部:生前至少干到省部级以上的干部。

知名人士:在科技、文化、教育等领域特别牛的人,也有可能进来。

公墓里还分区域,任弼时在一墓区,那是给中央领导专用的,其他区域还有国际友人、民主人士啥的。安葬标准也不是一成不变的,1950年代是县团级以上干部能进,后来慢慢提高到厅局级以上。骨灰怎么放也有讲究,副部级以上的放骨灰堂,其他的就放骨灰墙上。

任弼时这一辈子,真是为革命豁出去了。从少年投身革命,到46岁就累倒去世,他干的事儿哪一件不是为了国家和人民。他的墓在八宝山站那儿,既是对他贡献的肯定,也是给后人看的榜样。八宝山革命公墓不只是个墓地,更是段历史的缩影,提醒咱们别忘了那些为今天奋斗过的人。

聊了这么多,从八宝山的由来,到任弼时的故事,再到谁能葬在这儿,咱算是把这事儿捋清楚了。任弼时用一生证明了自己的价值,而八宝山的存在,也让咱们这些后人能记住那段波澜壮阔的日子。以后有机会去北京,不妨去八宝山看看,感受一下那份沉甸甸的历史吧。