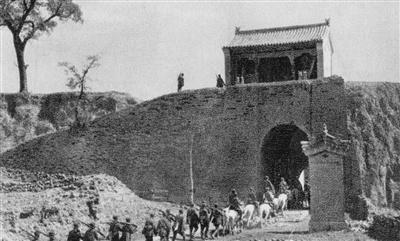

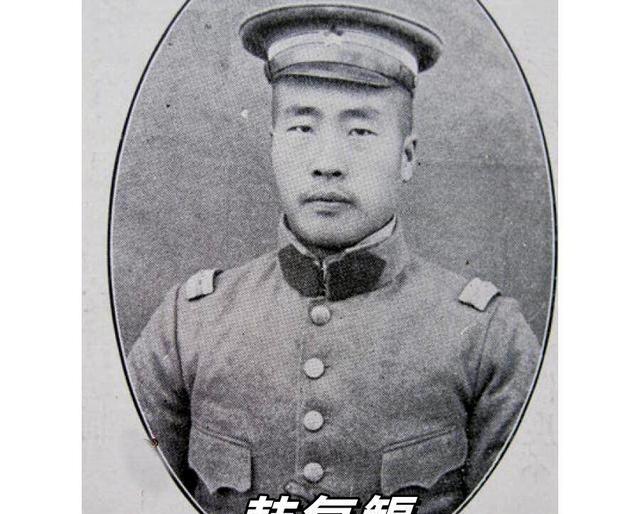

1945年,八路军在公路上伏击日军,排长见日军太多,便下令撤退,一个小战士却趴在草丛,没听到,还问:“排长,还打不打呀?” 枪声突起那一刻,赵友金心里“咯噔”一下,他甚至没意识到,那声枪响就是自己开的。他紧张到几乎屏住呼吸,眼前那个身穿军服的日本军官从马背上翻滚下来,扑通一声坠入尘土。 赵友金下意识地拉动枪栓,继续瞄准。 谁也没想到,这个刚满十六岁的少年,第一次实战中孤身一人搅乱了整个敌军队列。 1945年夏,莒县下崖村田野间的玉米长得正茂密,密如墙壁。八路军某部在这里设伏,为的是拦截一小股敌人运输粮秣。情报说不过几十人,怎料来的竟是一支清乡主力部队,人数整整多了十倍。带队的王排长老道地判断了形势,立刻下达撤退命令。 但是赵友金的位置偏僻,耳力又被紧张情绪钝化,他没听见命令,独自趴在原地。也许是少年的莽撞,也许是命运的安排,他的两发子弹把整个战局拖进了意想不到的旋涡。 那场战斗最终以小规模交火草草结束,日军误判为遭遇大股八路军伏击,停止了原定清乡任务,紧急撤退。赵友金因此事被记一功,他自己却低头羞涩:“我是真没听见要撤啊。” 赵友金的成长轨迹,几乎就是那个年代千千万万少年兵的缩影。他的父亲在1943年被日军抓走修炮楼,从此杳无音讯。母亲靠织草鞋勉强糊口。 赵友金偷偷参军,扛起老家留下的一把破枪,上刻“三尺铁,保河山”。 历史资料显示,抗战中加入八路军的少年兵中,许多人年龄不到十六岁。多数人连字都不识,却能熟记战斗口令、机枪拆装顺序。他们用稚嫩肩膀背起枪支,也背起希望。 华北地区据不完全统计,1944年仅冀鲁豫边区就有超两万少年参军作战。 战后,赵友金在部队历练多年,复员后回到家乡。他没有留恋功勋,只愿将那段故事讲给村里的孩子听。 晚年,有人问他:“你不怕吗?那天一个人面对那么多鬼子。”他笑了笑:“怕啊,谁不怕?可我知道,躲着,鬼子就会走到村里抢粮。” 如今,那条土路早已铺上柏油,伏击地竖起纪念碑,碑下常年摆放着学生送来的白花和小国旗。 山河无恙,是他们拼来的。