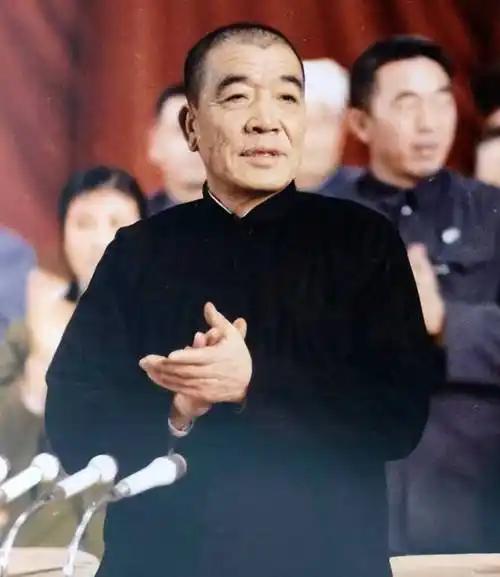

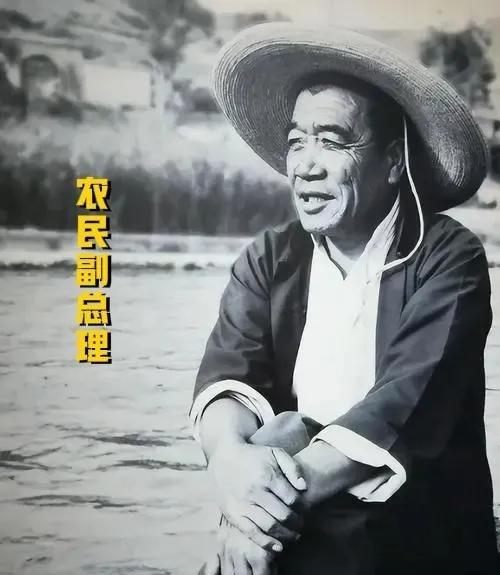

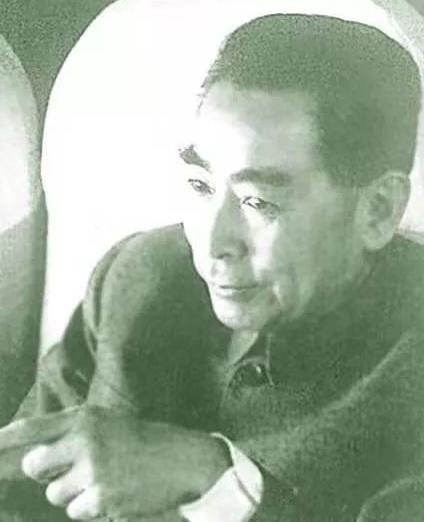

他官至副总理,妻子却留守农村20年,拒迁户口。 从1966到1986,这段婚姻背后,藏着一个比权力更坚固的承诺。 是什么让一个农民出身的副总理,与他的妻子做出了这样的选择? 这无关风月,只关乎一种名为“根”的坚守。 故事,要从那片黄土高原说起。 那段岁月,“农业学大寨”的口号响彻全国,黄土地上的奋斗与汗水,构成了一个时代的底色。 近期,《人民日报》刊发题为《让大寨精神在新时代绽放光芒》的评论员文章,指出自力更生、艰苦奋斗的“大寨精神”对于当前全面推进乡村振兴具有重要的时代价值。 就在这片土地上,陈永贵,一个面朝黄土背朝天的庄稼汉,凭着一股子狠劲,带着乡亲们修梯田、挖水渠,硬是把一个穷山沟变成了全国样板,自己也从放牛娃走到了国务院副总理的位置。 而宋玉林,同样是这片土地的女儿,早早就是县里的劳动模范,独自拉扯着孩子,干着不输男人的活计。 这件事背后折射的,是在那个波澜壮阔的时代里,一个家庭如何选择成为彼此最稳固的港湾。 无论是副总理的权势还是村民的平凡,他们之间的纽带,始终未被时代洪流所冲淡,反而因共同的‘根’而愈发坚韧。 1965年,陈永贵的结发妻子李虎妞病逝,家,瞬间乱了套。 从1966年成亲到1986年陈永贵病逝,20年的相守,宋玉林用行动诠释了什么是“后盾”。 陈永贵的工作越来越忙,常年奔波在北京与各地,她便一个人撑起了整个家。 窑洞里,她五点起生火煮粥,分给四个孩子。 田埂上,她带着妇女队抢收抢种,汗珠子滚太阳下。 煤油灯下,她为孩子们缝补衣裳,一针一线都是牵挂。 陈永贵官越做越大,可家里的生活,一点没变。 他不拿工资,粮食从大寨寄来,最爱吃的还是窝窝头和咸菜。 宋玉林理解他,每个月寄去的衣物,总是洗得干干净净,补得平平整整。 最让人动容的,是她拒绝迁往北京的选择。 当所有人认为她该去京城享福时,她却留在了大寨,继续当她的保育员,她说村里的娃娃们需要她。 这份坚持的价值在于,它定义了一种超越身份的‘根’。 宋玉林拒绝迁往北京,并非不识大体,而是她深刻理解,丈夫的力量源泉与精神归宿,始终在那片黄土地上。 她守护的不仅是家,更是陈永贵不变的‘农民本色’。 与之形成对比的是,一些当代草根成名后,选择将家庭迁往都市、享受优越生活。 而被称为‘时代楷模’的黄文秀,北师大硕士毕业后,毅然选择回到家乡百色扶贫,直至献出生命。 她的选择,与宋玉林坚守大寨的决定,在不同时代背景下,形成了跨越时空的深刻呼应。 她的选择,不是为了牺牲,而是为了守护这份“农民本色”的纯粹,让丈夫无论走多远,都有一个回得去的“根”。 1986年,陈永贵在北京病逝,宋玉林送他最后一程,又回到了大寨的窑洞。 她继续过着自己的日子,下地干活,喂鸡喂猪,拒绝了组织上所有的特殊照顾。 直到2018年,她安详离世,享年92岁。 出殡那天,上千村民自发赶来,沿路低声念叨她的好,那条小小的山路,挤满了送行的人。 这一幕,就是对他们一生最好的注脚。 他们的故事,最终升华为一种关于“根”的哲学。 这让人想到,在今天这个充满诱惑与选择的时代,我们每个人或许也需要找到自己的‘大寨’。 这个‘大寨’,不一定是某个地方,而是一种能让我们在喧嚣中保持本真、在浮华中站稳脚跟的核心信念与精神寄托。 从长远影响看,陈永贵与宋玉林的故事,为‘官员’与‘家人’的双重身份提供了一个理想范本。 其影响在于,它塑造了一种文化符号:真正的强大,不在于身居高位,而在于身处高位仍能坚守初心。 这一理念持续影响着中国基层干部的价值观塑造,成为新时代家风建设的宝贵精神财富。 它告诉我们,无论走多远,都不能忘记来时的路。 无论站多高,都不能抛弃那份最初的纯粹。 你的‘大寨’,又在哪里?