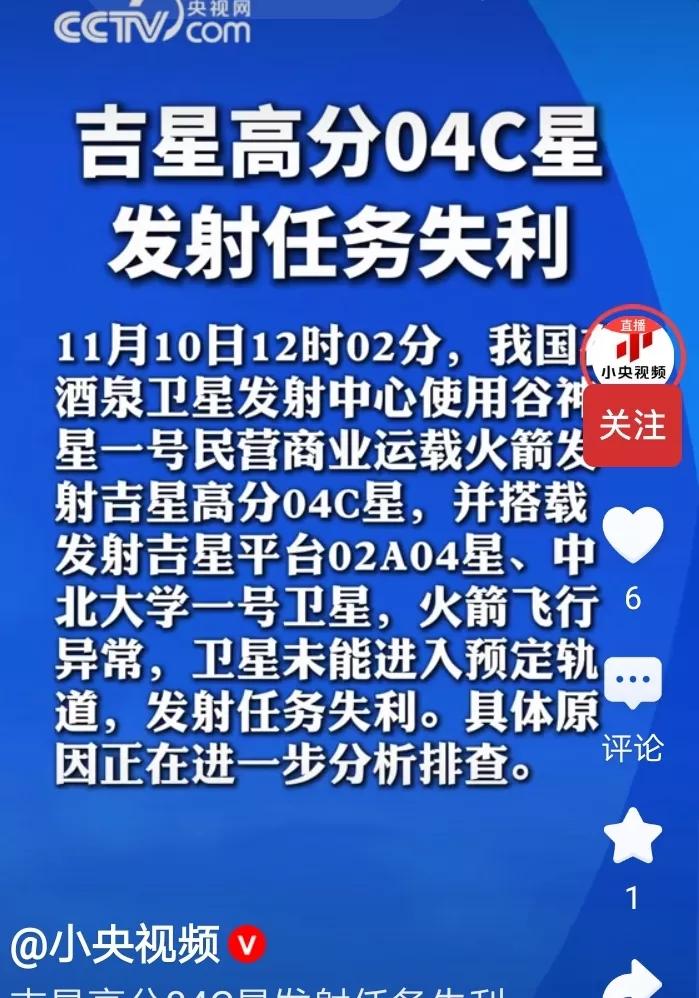

快报!今天 我国火箭发射失利! 北京时间11月10日12时02分,星河动力航天在酒泉卫星发射中心发射的谷神星一号(遥十九)火箭失利,搭载的两颗遥感卫星和一颗科研卫星没能进入预定轨道。 这个消息一出来,不少关注中国航天的人心里都咯噔一下,遗憾和惋惜的情绪瞬间在网上蔓延开来。毕竟每一次火箭发射都承载着太多期待,不管是科研团队的心血,还是普通民众对太空探索的向往,都盼着能顺顺利利圆满成功。不过大家也不用急着沮丧或者指责,航天探索从来都不是一条坦途,失利背后藏着的细节和值得反思的地方,更值得我们好好聊聊。 每一次航天发射背后,都是无数人付出的努力和不懈的奋斗,然而每次成功的背后也隐藏着无数的失败。航天事业,尤其是火箭发射,无论多么成熟的技术体系,始终无法避免意外和失败的发生。看似精确的计算和无数次的测试,往往还是会出现某些无法预见的突发问题。毕竟,航天探索的路程,不是一条能在短时间内走通的直线,而是一条满布荆棘的曲折道路。每一次失败,无论是硬件问题还是软件漏洞,都是一次宝贵的经验积累。 回到这次失利,虽然我们从外部信息无法得到非常详细的分析,但从往常的经验来看,可能存在一些可以推测的因素。无论是火箭的引擎、轨道计算,还是卫星的搭载与释放机制,都可能是导致这次失误的关键因素。事实上,火箭发射的复杂性远超我们想象。每一颗卫星的搭载,都是多个技术环节协同运作的结果,而每一个环节的细节,都可能成为成功与失败的分水岭。所以,这种失利不代表中国航天技术的倒退,反而更能看出背后科研团队对高难度任务的挑战和勇气。 然而,我们也不得不面对一个问题,那就是航天事业在某些方面的“过度自信”。在过去的一段时间里,中国的航天事业取得了令人瞩目的成绩。随着一系列的成功发射,我们似乎渐渐忘记了那些艰难的起步。每一次成功的背后,可能都带着一些“幸存”的侥幸心理,导致对技术细节的疏忽,或者对一些潜在风险的轻视。航天事业的进步,离不开每一次失败的反思,但更重要的是,我们要从失败中汲取教训,不断优化我们的技术架构和发射方案。 此外,媒体和公众对于航天事业的期待和热情,虽然是推动航天发展的一股强大动力,但也在某种程度上造成了不小的压力。在每一次发射任务之前,公众的热烈讨论与期待往往让我们忽视了背后潜在的风险。每一次任务的失败,都会被放大,成为媒体关注的焦点,这给科研团队带来了巨大的心理负担。我们不能否认公众的关注是一种积极的动力,但也需要理性看待每一次发射,不把成功与失败看得过于简单。 当然,正如这次失利中我们所看到的,航天事业并不是一场一蹴而就的竞技比赛,而是一个长期、艰难的技术攻关过程。每一次的失败,都是进一步推动技术革新的推动力。航天技术的不断完善和突破,需要我们有更大的包容心和更持久的耐心。要知道,成功不仅仅是技术的胜利,更是坚持和勇气的体现。正如中国航天的前辈们所言,“不怕失败,勇敢再起”。每一次失败,都积淀了更多的经验,下一次,我们离成功会更近一些。 有些人可能会因为这次的失利感到沮丧,认为这是航天事业发展的一个倒退。但如果我们从长远的角度来看,这种失败正是中国航天不断向前迈进的必经之路。毕竟,航天事业的每一次进步,都伴随着一系列的挑战和超越。而我们所能做的,就是在每一次失败后,站起来,继续走下去。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。神舟火箭 神州20号火箭 朱雀三号火箭 卫星发射异常 东方火箭 航天航空火箭 火箭试射