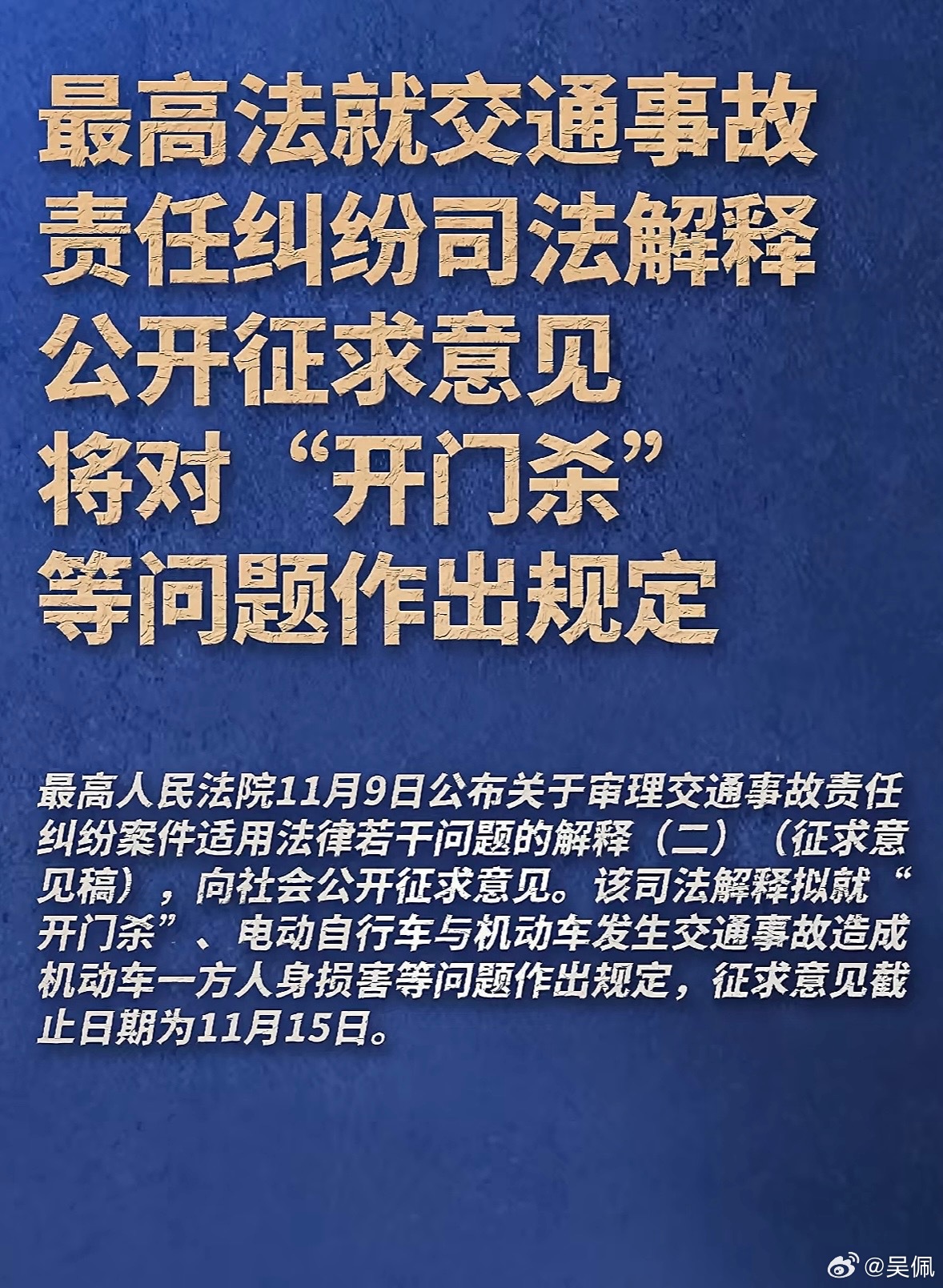

最高法出手整治“开门杀”,交通事故责任认定将更明晰 谁能想到,一个看似平常的开车门动作,竟可能成为 “马路杀手”?🚗前不久刷到新闻,一位骑电动车的女士路过路边停车时,司机突然开门,她来不及躲闪直接撞上去,不仅电动车报废,人也摔成了骨折,后续赔偿纠纷更是扯了大半个月 —— 这样的 “开门杀” 悲剧,其实每天都在各地上演! 好在现在有个重磅好消息:最高法拟就 “开门杀” 等问题作出专门规定!⚖️这可不是小事,要知道以前遇到这类纠纷,常会因为 “谁的责任”“赔多少” 争论不休。有的案例里,司机说自己看了后视镜没行人,有的乘客说司机没提醒,还有的骑行者觉得自己没违规,最后判决结果也可能因地区、法官理解不同而有差异,受害者往往要花大量时间维权,心里别提多委屈了。 这次司法解释的细化,简直是对民生关切的 “精准投喂”!✨一方面,它会明确驾驶员、乘客、骑行者等各方的责任边界,比如司机是否有义务提醒乘客开门安全、乘客开门前是否必须观察路况,以后再出纠纷,法官有了更清晰的裁判尺度,不用再 “纠结”,受害者也能更快拿到合理赔偿。另一方面,更重要的是 “以法促意识”—— 当大家都知道 “随便开门可能要担大责任”,司机停车时会更注意选位置,乘客开门前会下意识多瞅几眼,骑行者看到路边停车也会提前减速,从源头减少悲剧发生,这不就是在守护我们每个人的 “脚下安全” 吗? 不过话说回来,法律兜底之外,咱们自己的安全习惯也得跟上!💡给大家提个实用小技巧:开门用 “荷式开门法”—— 就是用离车门远的手去开门(比如开左车门用右手),这样身体会自然转动,眼睛能更好地观察后方来车,很多老司机亲测有效!平时家人朋友坐车,也记得多提醒一句 “慢点开,先看后面”,安全这根弦,时刻都不能松。 其实仔细想想,最高法关注 “开门杀” 这种 “小事”,背后藏着大深意。社会治理不是靠 “大而全” 的政策,反而需要这样瞄准民生痛点的 “小切口”—— 从过马路、开车门这些日常细节入手,用明确的规则让大家知道 “该怎么做”,既避免了矛盾纠纷,又让咱们实实在在感受到法治带来的安全感。这种 “于细微处见真章” 的治理方式,才能真正提升公众的法治获得感呀! 希望新规能尽快落地,也盼着每个人都能把 “安全开门”“文明出行” 记在心里,让马路少点危险,多点安心~❤️ 最高法拟规范开门杀 交通安全无小事 法治守护脚下安全