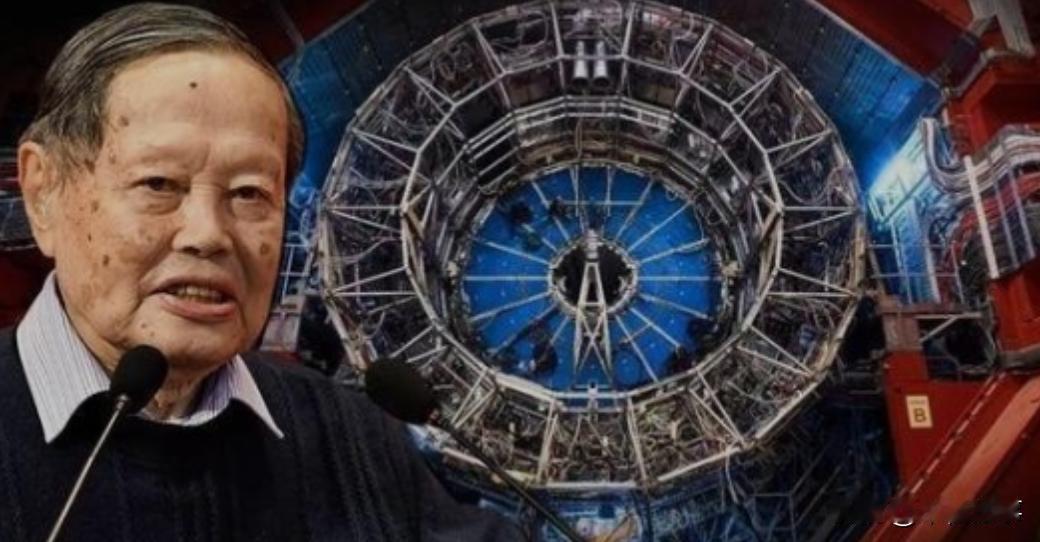

“一定要建,不建中国将落后30年!”2016年,杨振宁曾冒着骂名坚决反对花2000亿建大型粒子对撞机,他直言:“就算建成,也是替外国人做嫁衣,不如把这2000亿投入基础教育,才是真正的刀刃之花!”而中科院院士王贻芳则强硬回应:“必须建,否则中国将落后30年!” 大家怎么看,一起评论区唠唠! 2016年,中国学界闹出了一场前所未有的大争论,话题只有一个:要不要砸2000亿建一台大型粒子对撞机。 站在一边的,是诺贝尔奖得主杨振宁——他劝国家“别急、别赌”;另一边,是中科院高能所的王贻芳——他拍桌子说“必须建,不建就落后三十年”。 一场看似科学家的学术分歧,实则是关于国家未来方向的拉锯:钱要花在教育根基上,还是砸在科技顶端? 这台被称为“环形正负电子对撞机(CEPC)”的设备,可不是普通机器,它能在地下百米的隧道里模拟宇宙大爆炸后的那一瞬间,研究粒子如何诞生、如何相互作用。 说白了,它是打开物理学“终极黑箱”的钥匙。 建成之后,中国将成为全球第一个拥有此类高能对撞机的国家,科学地位能一跃进入第一梯队。 听上去令人振奋,但代价也吓人——2000亿投入不止建造,维护、升级还得长期花钱。 就在各方摩拳擦掌时,杨振宁站了出来。 他那时候已经九十多岁,却字字铿锵。他提醒人们,美国的超级对撞机当年预算失控,最后项目烂尾,花了上百亿美元连个成果都没捞到。 中国要是重蹈覆辙,不仅浪费钱,更打击科研信心。更让他担心的,是“核心能力”问题:机器造出来,数据分析和理论研究多半还是外国团队主导,结果就是——咱花钱、别人拿奖。 这种“给外国人做嫁衣”的风险,不能不防。 在杨振宁看来,教育才是“国运之根”,那2000亿投到基础教育里,能让无数孩子读上好书,培养出未来的科学家,科技塔要建高,地基得先稳。 他直言,与其去造一台可能打水漂的机器,不如多建几万间教室,多培育几万名好老师。 但王贻芳的看法完全相反,他认为这是中国迈入世界科技核心圈的唯一机会,那时,欧洲的大型强子对撞机正在维护,美国的新计划停摆,日本犹豫不决,全球高能物理的下一步,正好空着位置,中国不趁这时候上,等别人先干起来,再追就要三十年。 他指出,对撞机不只是科研设备,而是整个国家工业升级的“发动机”,高精度探测器、超导磁体、真空腔体、数据算法,每一个技术环节都能拉动数十个产业。 科研投入不是烧钱,而是种树,更重要的是,只有站在最前沿,中国的科学家才能定义问题,而不是验证别人的理论。 两位顶尖科学家的观点都振聋发聩:一个看地基,一个盯天花板,争论很快超出了学术圈,成了全社会热议的话题,有人支持杨振宁,觉得教育是长远根基;也有人挺王贻芳,认为科技突破能带动整个产业进化。 这场辩论让人第一次真切地看到,科技决策不是激情,而是理性权衡。 而这场辩论最终没有输赢,但时间给出了最真实的答案例十年过去,教育的确在持续补课,科研也没停下脚步,乡村学校通了网,师资培训体系完善,更多孩子能学到物理、数学、计算机。 与此同时,中国的科研布局越走越稳,对撞机虽然暂缓建设,但技术预研、设备攻关一直没断,中科院高能所团队至今在改进关键设计,国内企业也在参与超导材料和真空系统的研发。 换句话说,那2000亿没花出去,但相关产业链已经被“提前练出来”了。 更有意思的是,这场争论反而让社会第一次正视“基础科研到底值不值”,有人开始明白,对撞机不是为了撞出金子,而是为了撞出未来的可能性;而教育也不只是上学的问题,更是科研体系能否持续供血的问题。 杨振宁和王贻芳,一个代表了稳,一个代表了冲,他们的分歧,恰恰反映了中国科技从追赶到独立思考的必经阶段。 王贻芳后来接受采访时说得直白:科学没有终点,不敢赌就永远轮不到你。他的“赌”,并不是鲁莽,而是要把科研当成国家战略来下。事实也印证了这种思路——量子通信、人工智能、航天探测,这些近年中国的突破,都来自早期看似“烧钱”的基础研究投入。 科技的红利从来都不是短期的,但只要敢种,迟早能收。 而杨振宁的担忧同样被证明是必要的,没有教育打底,再强的机器也得靠人去用。 近几年,中国基础教育质量明显提升,本土博士数量和水平双双增长,为科研体系补上了“人”的短板。 可以说,他的那份“保守”,为王贻芳所代表的“激进”赢得了更坚实的地基。 回头看,这场“要不要建对撞机”的世纪之辩,其实塑造了中国科技发展的理性格局。过去我们要么不敢投,要么盲目投;而现在,我们会讨论“何时投、怎么投”。 今天的中国,已经从“想参与”走向“能引领”,那场争论像一面镜子,照出了中国科学精神的成熟——既能仰望星空,也能脚踏实地。 对此,大家有什么想说的呢?麻烦看官老爷们阅读后点赞关注,谢谢! (个人观点,理性观看)