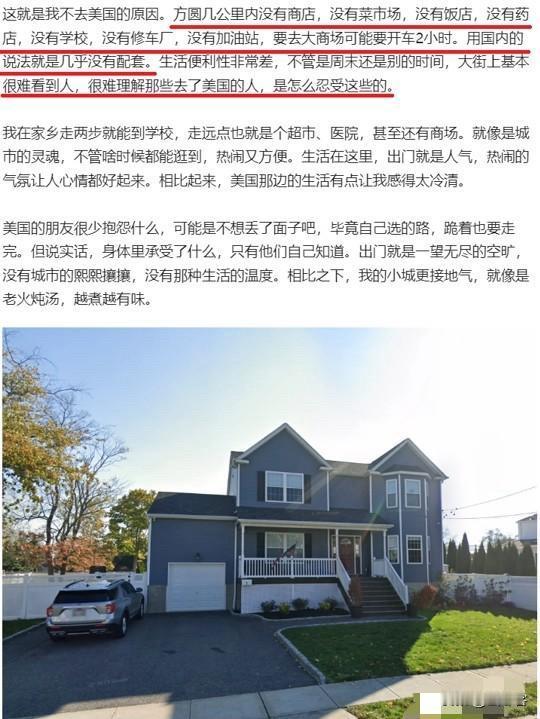

很多国人不理解美国中产为什么要住在没有配套的郊区,但咱们的不理解,其实已经是人家的最佳解决方案了,只不过是其中也掺杂着无奈而已。 这种居住选择的起点,得追溯到二战后的美国。1944 年出台的《退伍军人权利法案》给了老兵低息房贷,让他们能负担起郊区的独栋住宅,而艾森豪威尔推动的州际公路计划,把高速公路修到了城市边缘,让 “住在郊区、上班在市区” 成为可能。 开发商趁热批量建造带前院草坪的房子,把 “独栋住宅 + 私人花园” 包装成 “美国梦” 的标配,这种观念一代代传下来,现在仍有 70% 的中产把拥有郊区独栋屋当作成功的标志。 政策还在持续推波助澜,联邦住房管理局长期优先给郊区独栋房放贷,市中心的公寓贷款门槛反而更高,相当于逼着家庭往郊区走。 经济账是最实在的考量。市中心的房价能把普通中产吓退,2023 年曼哈顿公寓均价约 120 万美元,而隔壁新泽西郊区的独栋住宅只要 55 万,面积却能多出一倍,平均达到 2000 平方英尺以上,足够一家人住得宽敞。 生活成本的差距更明显,旧金山市区每月停车费就要 400 美元,郊区却能免费停车,虽然房产税高些,但算下来还是比市区划算。 对有孩子的家庭来说,这笔账更得细算,郊区的 Whole Foods 超市里,一周的食材能一次买齐,Costco 的巨型购物车能装下半个月的生活用品,刚好契合 “计划性消费” 的需求,反而比频繁跑腿更省钱。 教育和安全是压垮天平的关键砝码。美国公立学校的经费大多来自房产税,郊区房价高,学校经费就充足,康州达里恩的公立高中毕业率能到 95%,远超全国 86% 的平均水平,而市中心学校常因资金不足导致资源不均。 治安差距更刺眼,纽约曼哈顿每千人犯罪率 22.7,新泽西郊区的普林斯顿却只有 3.5,芝加哥、底特律这些城市的市中心,流浪汉聚集、枪击事件频发,郊区却能保持安静祥和。 为了让孩子上个好学校、住得安心,就算每天通勤一小时,多数家长也觉得值,毕竟优质学区的房子溢价能到 42%,既是居所也是投资。 但这份 “最优解” 里的无奈,只有住进去才懂。每个郊区家庭平均得有 2.3 辆车,成年人每天都在当 “司机”:早上送孩子上学,午休开车去超市采购,下班后送孩子去棒球训练,每年光通勤就要花掉 87 个完整工作日。 所谓的 “配套” 其实是 “定时配套”,购物中心早十点开门晚八点关门,想深夜买盒止痛药?最近的 24 小时药店可能在 15 英里外。 疫情后远程办公普及,不少人搬到了更远的郊区,通勤时间从一小时变成一个半小时,遇上堵车更是家常便饭,有人调侃 “每天花在高速上的时间,够看两集电视剧”。 更隐蔽的无奈藏在 “阶层过滤” 里。郊区的低密度分区政策限制多户住宅,本质上用房价把低收入群体挡在外面,底特律的白人大多住在郊区,市区则以有色人种为主。 这种隔离带来了社区同质化,缺乏多元文化氛围,年轻人想找个热闹的夜市都难,只能等 “移动夜市” 卡车定期巡游。千禧世代里有 37% 渴望步行生活圈,Z 世代更是把 “能否叫外卖” 当作居住标准,但面对优质学区和低房价的诱惑,最终还是得向现实妥协。 现在的郊区也在悄悄变化,亚利桑那州试点了无人机送药,有些社区引入了自动驾驶穿梭巴士,试图弥补配套不足的短板。但这些改变改变不了核心逻辑:郊区生活是美国中产在政策引导、经济压力和家庭需求之间找到的平衡点。 我们觉得的 “不便”,是他们习惯的 “常态”;我们眼里的 “配套缺失”,是他们为了空间、教育和安全付出的代价。这种选择没有绝对的好坏,只是不同社会环境下的生存智慧,只不过这份智慧里,终究掺着几分不得不接受的无奈。 信息来源:美国家庭居住偏好调查报告,美国人口普查局官网