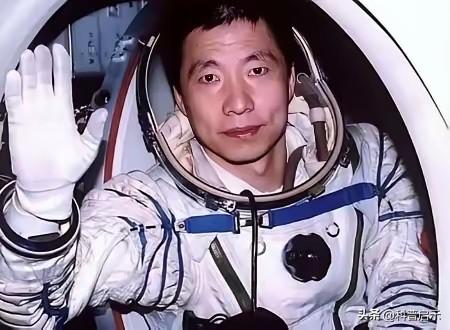

杨利伟为什么后来再也没有登天?其实,他能够活着回到地球就已经是万幸,在他攀登太空的过程中,濒临死亡的26秒、寂静太空中的敲门声、舷窗玻璃的裂纹。 2003年,神舟五号在酒泉发射,举国欢腾,杨利伟却身处生死边缘。火箭升至三四十公里进入“共振区”,产生“POGO振动”,这是燃料流动不稳定引发的低频震动,能让人五脏六腑似被“震碎”。杨利伟回忆,那26秒里,他眼前模糊、口难开、话难说,像被扔进高速运转的洗衣机,感觉要被震散架。地面指挥中心数据却显示正常,内外反差巨大,全靠他顽强意志支撑。科研团队因此优化火箭结构,神舟六号起再无人遇此强共振。但这26秒给杨利伟身体留下隐患,太空飞行超负荷损伤或不可逆。 发射考验刚过,心理极限挑战接踵而至。飞船入太空失重,座舱内传来“咚咚咚”声。太空近乎真空,声音本难传播,他检查设备系统均正常,可声音不定时且节奏清晰。杨利伟冷静记录,继续任务。分析可能是舱体遇极端温差,材料热胀冷缩致结构微变形发声,地面难模拟。当时这声音让他心慌,但他冷静沉着,尽显中国航天员顶级素质。此事件写入训练教材,航天员都要接受应对“未知声响”训练。 飞行最后阶段,返回地球时,飞船穿越大气层,舱体通红,杨利伟又发现右舷窗玻璃有裂纹。他心想“糟了”,玻璃破则座舱失压,情况危急。他迅速报告地面并按流程操作。地面气氛骤紧,所幸裂纹仅在外层,内层完好。飞船舷窗多层设计考虑了极端情况,但真遇时心理压力巨大。此经历促使航天系统升级返回舱防护设计,后续飞船舷窗材料更稳、结构更固。 这趟飞行,杨利伟历经共振、异响、裂窗“三重关”,凭身体、心理和意志完成“生死之旅”。他不再飞天,一是身体受飞行冲击损伤,安全优先;二是角色转变,成为航天系统“传承者”和“设计参与者”。他参与神舟六号到十三号任务培训指挥,培养的宇航员纷纷飞天。他的经历是中国航天宝贵“第一手资料”,传授的是用命换来的经验。 杨利伟没再上天,不是遗憾,而是伟大选择。他把探索太空机会留给后人,虽未再翱翔,足迹却永刻在中国航天星图。