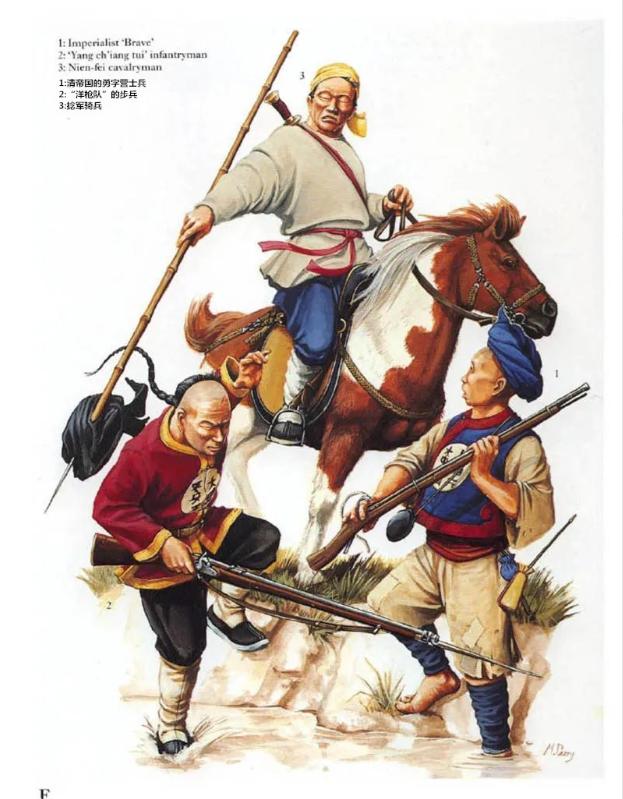

似乎很少有人意识到,从明朝萨尔浒大战一直到太平天国战争,从鸦片战争到辛亥革命!300多年,杀伤满蒙骑兵最多的将领就是名不见经传的——任柱! 在这个讲究话题热度的时代,若不是李鸿章在旧档中提到他那句:“任柱称雄十年,东三省及蒙古马兵俱为战尽”,恐怕连许多历史爱好者都未曾听过这个名字。 但就是这么一个草根将军,却在300年的中国战史中,成为对满蒙骑兵杀伤最重的一人。 从萨尔浒、雅克萨,到鸦片战争,清军的马背优势从未动摇,直到任柱出现。 为什么这么“低调”的人,能让僧格林沁都吃尽苦头?更重要的是,他为何始终没能进入主流历史的叙述? 满蒙骑兵,这支自元清以来横扫欧亚的东方铁流,在冷兵器与热兵器交汇的时代依旧强悍。 从1619年的萨尔浒大战开始,他们以机动性和冲锋力压制明军精锐,清初崛起靠的就是这股骑兵力量。但到了19世纪中叶,风向变了。 捻军的出现,彻底打破了清军对骑兵战场的垄断。而任柱,就是这场风暴的核心。 他出身贫寒,15岁在私盐帮里搬货、押运,靠的是两条腿和一双眼活着。但这些年在商贼夹缝中练出的判断力、组织力,成了他后来“以弱胜强”的资本。 任柱不是科班出身,但他对战场的理解,却比清廷那些靠裙带关系上位的将领更接地气。 他懂得如何用“地利”反制“马力”,懂得如何用“游击”破“冲锋”。而正是这种反常规的打法,让他迅速在捻军中脱颖而出,最终成为最令清军头疼的“非正规将领”。 1860年羊山集一战,是任柱第一次正面对上僧格林沁。对手是清廷的“第一骑将”,拥有察哈尔八旗和蒙古右翼的主力。 但这一次,任柱用地形诱敌深入,伏击成功,捻军首次击溃清军马队,成为晚清战场的分水岭。 接下来几年,任柱几乎每战必胜。1861年,他在李家庄击毙了察哈尔八旗大总管伊什旺布,直接重创清军的战斗核心。1864年沙河之战,他率部摧毁黑龙江马队,僧格林沁几乎孤身突围,狼狈不堪。 一年后,高楼寨决战彻底终结了清军的机动主力,连李鸿章都不得不承认:“任柱所至,马不敢前。” 捻军的打法其实并不复杂。快速突袭、夜间机动、利用熟悉地形进行聚散自如的游击战,这一套打法听起来像是现代特种作战的雏形。 而任柱,将这种战术执行到了极致。不同于太平军的正面碰撞,捻军更像一把刀子,专挑软肋下手,打的就是清军最倚重的骑兵。 但这位“马背克星”的结局,却异常悲凉。1865年,清军开始用金钱换胜利。重金收买叛徒,在任柱毫无防备时从背后枪杀。 任柱死后不过45天,清军在寿光县全面清剿捻军残部。57天后,赖文光被捕,捻军至此终结。 清廷终于松了一口气,但也明白,这场胜利来得太晚、太代价高。满蒙骑兵的黄金时代,就此终结。 任柱靠低成本手段击垮高成本马队,让清军不得不转向步兵系统和火器依赖。 这种战术转型的被动性,直接影响了清末新军的构建思路,也让“骑兵核心论”在中国彻底失效。 而任柱的故事,恰好验证了一个常被忽视的规律:战争的胜负,从来不只是资源和装备的对比,更是思维方式与适应能力的较量。 从这个意义上说,任柱不仅是一个战术天才,更是那个时代制度僵化下的“意外变量”。 在19世纪的世界军事史中,中国战场经常被看作“落后”的代表。但任柱的战例却提供了一个反例:在没有正规训练、没有武器优势的情况下,依靠战术创新和组织机动,也能对抗制度化军队。 这与当时欧洲的拿破仑式军团战术形成鲜明对比,显示出另一种“非对称战争”的可能性。 任柱,没有封号,没有史书单列,但他的战绩,却让满蒙骑兵从此成为过去。他的故事不该被埋没,更不该被简化。 太平军失败了,捻军也败了,但任柱的那一段“用脚步打碎马蹄声”的传奇,仍值得我们从今天的全球格局中重新审视。

![中国历史基本上中原不内乱,游牧就只有挨打的份[6]](http://image.uczzd.cn/422124218612007233.jpg?id=0)