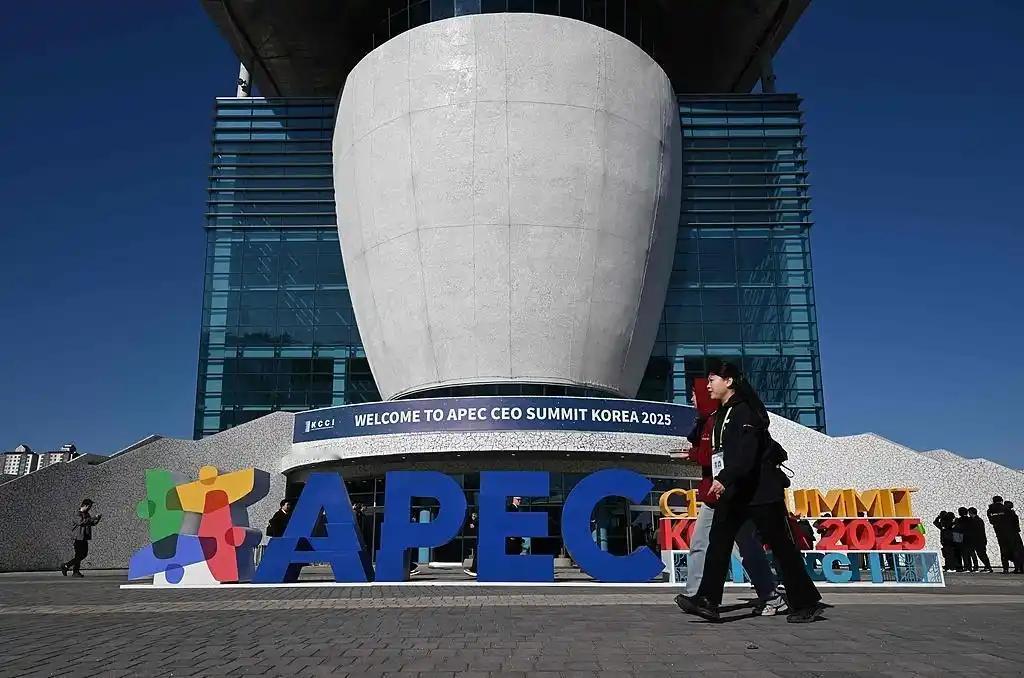

中美在韩国这次领导人会晤,我觉得其最大的历史意义,是美国精英层认知改变的一个标志性事件。这个认知改变,就是从美国是凌驾于中国之上的霸权国家到中美是平起平坐的国家。虽然还有很多华盛顿反华分子不认可,但特朗普的认可极具代表性。 2025年11月这场会晤,原定3-4小时的议程只用了1小时40分钟就结束,外界一开始还猜是不是谈崩了,结果特朗普登上专机后直接给这场会谈打了“0-10分制下的12分”,这种直白的肯定,放在以往的美国政客身上简直不可想象。 更能说明问题的是会晤前后特朗普的一系列表态和动作,2025年10月20日,他在白宫会见澳大利亚总理后公开说,自己已经收到中方邀请,计划2026年初访华,还罕见地在台湾问题上亮明底线,说中国没打算入侵台湾,中美在这些问题上会相处得很好。 要知道,以前美国政客总爱拿台湾牌施压,而特朗普直接点破了本质——台湾离美国远得很,离中国才68英里,为什么美国要为台湾买单?这种话听起来糙,但直击核心,完全是商人算利益账的逻辑,也恰恰是这种务实,让他能抛开意识形态的束缚,承认中美平起平坐的现实。 特朗普的转变不是心血来潮,而是被中美实力对比的现实逼出来的,他2025年1月重新上台后,一开始还延续对华强硬老路子,关税没松口,芯片出口卡得死,但很快就发现行不通。 7月底,美国政府批准了部分AI芯片对华销售,这在之前可是绝对的禁区,因为他们发现,持续的出口限制已经让美国半导体企业失去了23%的中国市场份额,而中国的国产芯片渗透率却在不断提升,2025年上半年已经达到41%,较禁令初期提升了27个百分点。 8月,台湾领导人赖清德计划拉美之行中在美国“过境”,结果被美方劝停,行程直接缩水,要知道“过境访问”一直是台湾当局刷存在感的重要手段,美方主动叫停,就是不想让敏感议题搅黄中美贸易谈判,这背后是美国经济对中国的依赖。 波音公司23%的全球营收来自中国,一笔500架客机的订单正在洽谈中,要是真搞僵了,反噬的首先是美国自己的企业;而稀土更是美国的软肋,中国控制着全球80%的稀土供应,这些战略资源支撑着从智能手机到隐形战机的整个现代工业体系,特朗普政府9月不得不宣布对39种关键金属实施关税豁免,这种180度转弯,说白了就是承认美国离不开中国。 美国精英层的认知转变,不只是特朗普一个人的事,而是形成了一股挡不住的潮流,曾经对华强硬的美国兰智库,2025年11月直接发布报告公开支持“对华妥协”,这个成立于1983年、核心研究员多有军方或情报部门背景的机构,过去十年一直是对华强硬派的重要发声平台,2018年还发布报告将华为、大疆定义为“国家安全风险源头”,推动美国出台限制措施。 但2025年上半年他们做了一次全面调研后,态度彻底反转,报告里明确说,中国在新能源汽车动力电池、光伏组件领域分别占据全球60%和75%的产量,在稀土永磁、特高压设备等关键领域掌握1200余项核心专利,这些产业的“不可替代性”让美国贸易施压时投鼠忌器。 特朗普的务实之所以能推动这种认知转变,核心是他不搞建制派那套虚的,拜登政府把中国定义为“最主要竞争对手、最重大地缘政治挑战”,搞美日印澳四国机制、推动北约东向,试图复制冷战围堵苏联的做法,但特朗普不一样,他更在意能不能给选民交出实实在在的贸易协议。 国会里有议员推动授权加征500%关税,但特朗普根本不跟进,因为他知道那样会让韩国峰会泡汤,让美国企业受损。 这种“不务虚名但求实效”的风格,反而让中美之间减少了误判的空间,以前美国总想着用霸权压制中国,结果屡屡碰壁,现在承认平起平坐,反而让双方能坐下来谈实际问题——稀土、芬太尼、大豆、芯片,这些都是双方有共同利益、可以协商的领域,而不是被意识形态裹挟着走向对抗。 美中合作基金会主席约翰・米勒-怀特2025年10月撰文指出,中国的发展不是威胁而是机遇,零和博弈只会减缓美国经济增长,这其实说出了很多美国理性精英的心声。 这场韩国会晤的历史意义,就在于它让这种理性认知从少数变成了越来越多的共识,虽然还有华盛顿反华分子不认可,但大势已经不可逆转。 特朗普的作用,就是用他的现实主义打破了建制派的思维定式,让美国不得不面对一个简单的事实:中国已经强大到无法被遏制,与其搞对抗两败俱伤,不如以平等姿态开展和平竞争。 这种认知改变,不仅极大降低了中美擦枪走火的可能性,也为全球大国关系树立了新的范本——不是谁凌驾于谁之上,而是尊重彼此实力,在竞争中寻求合作,在合作中管控分歧。 毕竟,在全球化深度融合的今天,两个大国再搞零和博弈,受损的不仅是双方,更是整个世界。