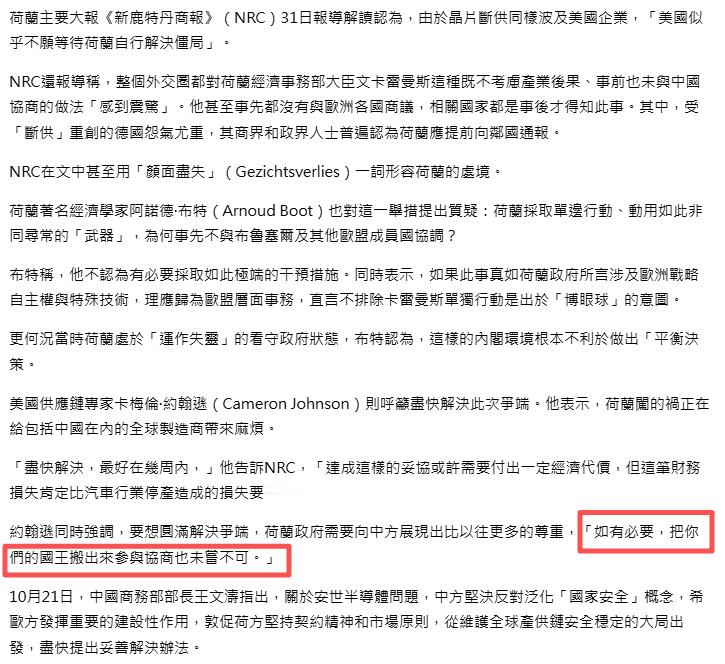

荷兰现在收场难了。 路透社最新的报道说,白宫准备救场,让中国封装工厂即将发货。因为全球的汽车工厂,现在都非常担心。 事情起因是荷兰政府九月底突然出手,搬出冷战时期的《物资供应法》,把中资控股的安世半导体给“接管”了——资产冻结、CEO罢免、股权交给第三方托管,一气呵成。 荷兰嘴上说是因为安世“内部治理有严重缺陷”,怕技术外流威胁欧洲经济安全,可翻来覆去也拿不出像样的证据。 明眼人一看就懂,这分明是美国在背后推了一把。果然,没过几天法院文件就漏了馅:原来六月份美国官员就跟荷兰开了会,直接要求撤掉安世的中国籍CEO,否则就把它塞进“实体清单”。这不就是典型的“长臂管辖”逼人站队吗? 美国刚在九月底发布“50%穿透规则”,规定被列入清单的企业,其持股超50%的子公司也要一并受罚。荷兰这边立马跟上节奏对安世动手,时间点卡得那叫一个准。 尽管荷兰经济大臣卡雷曼斯嘴硬说“没受任何国家胁迫”,可这种默契实在难以用巧合解释。从先前配合美国限制阿斯麦光刻机出口,到这次精准打击安世半导体,荷兰在配合美国科技遏华行动中,主动性明显增强,甚至被一些观察人士视为“跨大西洋派”的典型。 但荷兰恐怕没算准中国的反应会这么猛。中方根本没在客气的,商务部反手就出了出口管制公告,直接禁止安世半导体在中国境内的子公司和分包商向它出口特定元器件和组件。 这一招打得特别准——安世半导体将近一半的营收靠的是中国区贡献,上半年48%的占比可不是开玩笑的。 更关键的是,它超过70%的芯片封装业务都在中国完成。你这头把公司控制权抢过去,那头最主要的供应链却捏在别人手里,这不瞬间傻眼? 这一下,全球汽车行业先慌了神。安世半导体虽然不做那些顶尖的手机芯片,却是汽车电子领域的隐形巨头。 它家的二极管、晶体管这类基础元件,在全球汽车芯片市场占了大头,份额高达四成。市面上有超过六千种它的产品通过车规认证,每年出货量吓死人,一千一百亿件。从宝马、大众到美国本土车厂,多少生产线都指望着它供货。 现在中方一管制出口,安世的芯片生产说断就断。欧洲汽车制造商协会急得跳脚,说库存顶多撑几周,找新供应商得要几个月。德国汽车工业协会直接警告:再没芯片,工厂马上就得停工。美国汽车创新联盟也喊话各方“赶紧解决问题”,生怕本土制造业停摆。 压力像潮水一样涌向荷兰。路透社爆出白宫已经在暗中推动解套方案,想让中国封装厂恢复发货。说到底,美国自己也怕全球供应链真崩了。毕竟经济安全的口号喊得再响,一旦自家车企停产导致工人失业、通胀反弹,政治代价他可吃不消。所以现在白宫表面沉默,私下却在催荷兰“别玩过头了”。 但荷兰这会儿真是骑虎难下。继续硬撑吧,安世半导体一旦停产,欧洲车企首批停产潮几周内就会爆发,这个经济责任海牙根本背不起。 可要是认怂撤手,岂不是自打嘴巴,承认先前行动是政治操弄?更何况美国那边面子也挂不住。所以你看荷兰政府最近主动约中方商务部沟通,嘴上还说着“要寻求兼顾各方利益的方案”,明显是想找台阶下。 这整件事暴露的还是老问题:美国总想用行政手段扭曲全球半导体产业链,结果逼得盟友冲前线,自己躲后面。但全球化下的供应链哪有那么容易切割? 安世半导体的事恰恰证明,中国不仅在半导体产业链中地位关键,更有能力采取精准反制。你想用“穿透规则”掐我脖子,我就能用供应链优势让你疼得叫停。 再看长远点,美国这几年搞的“芯片法案”和各种出口管制,名义上是保护安全,实则逼企业选边站队,严重扰乱全球供应链。 但这种违背市场规律的操作,最终反噬的往往是自身产业。就像波士顿咨询公司早就预警过:如果真对华“技术硬脱钩”,美国半导体企业可能丢掉18%的全球市场份额和37%的收入,工作岗位也得锐减。这种损人不利己的招,能撑多久? 回头看看,荷兰这次出手看似快准狠,实则踩进了一个自己挖的坑。现在想抽身,还得看产业链答不答应,更得看中方会不会轻易给台阶。 这场闹剧再次印证了一个道理:在地缘政治里当“马前卒”,冲得越前,越可能先成炮灰。而中国企业尽管面临复杂国际环境,但背靠祖国庞大的市场和日益完善的产业链,依然有底气在风波中稳住阵脚,甚至寻得新的突破机遇。