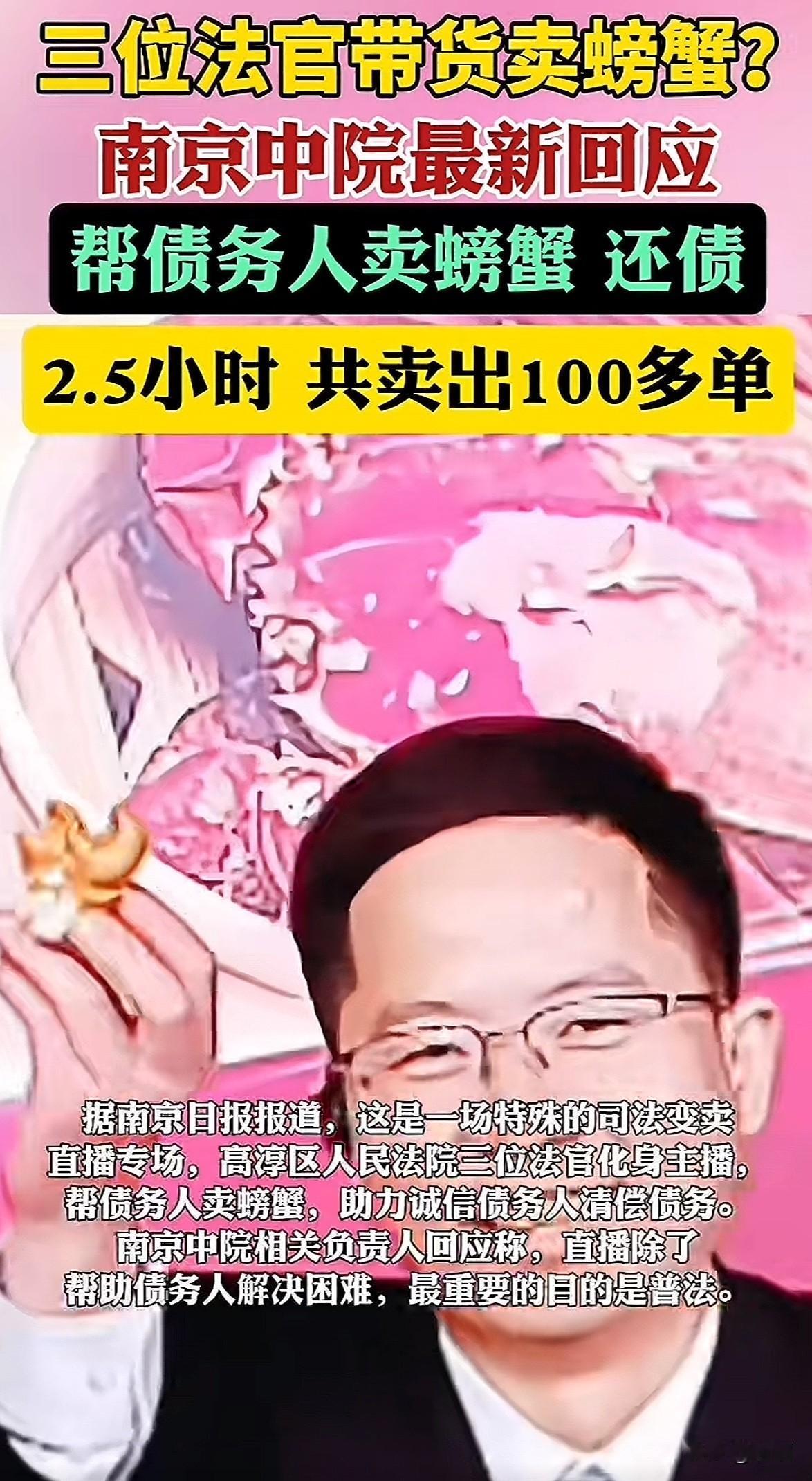

南京中院法官直播卖螃蟹背后:一场司法温情的跨界实验,20万网友围观的法律课堂如何改写传统执法模式? (来源:综合央广网、南京日报、上游新闻、红星新闻等媒体报道) 深秋的南京,一场特殊的直播打破了公众对法院的刻板印象。高淳区法院的三位法官手持螃蟹,在镜头前熟练介绍膏黄肥美的水产,而直播间右上角不断跳动的数字显示,超过20万人正在围观这场“司法变卖”。法官带货卖螃蟹?乍听似噱头,实则是一场精心设计的司法实践,其背后交织着法律理性与人性温度的双重奏鸣。 这场直播的初衷源于一个普通家庭的坚韧故事。秋兰一家曾是水上运输户,十多年前因船舶碰撞事故背负巨额债务。年过六旬的父母返乡养蟹,却因技术不足连年亏损,债务雪球滚至80余万元。2025年9月,他们向法院申请“类个人破产”,而法官们发现,传统的资产拍卖难以处置生鲜产品,于是诞生了直播卖蟹的创意。 直播间里,法官们一边展示螃蟹品质,一边穿插讲解“类个人破产”“诚信债务人”等法律概念。有网友调侃:“现在当法官还得会控场、懂水产!”但更多评论聚焦于司法的人性化转向。当法官举起螃蟹科普法律时,冰冷的法条突然有了烟火气——这或许是普法教育最接地气的一次尝试。 技术赋能司法,成为本案的隐形推手。面对螃蟹因高温天气生长滞后的危机,法院联动全国人大代表邢青松的技术团队蹲点帮扶,最终让蟹塘重现生机。而从线下执行到线上直播,法院不仅突破了传统办案场景,更用流量思维破解执行难题。2.5小时售罄存量螃蟹,每一笔订单都是对诚信债务人的实际支持。 这场跨界实验也引发了深层思考:公权力与商业行为的边界何在?南京中院回应称,直播未占用工作时间,所得款项全程受监管,核心目标仍是“普法+助困”。当法官走下审判席,走进直播间,并非角色错位,而是司法主动贴近民生的创新之举。正如网友所言:“如果法律能看见普通人的挣扎,它便有了温度。” 事件的真正爆点在于“共情效应”。秋兰一家十多年未逃债的诚信、法官们加班筹备的细致、技术专家的无私支援,共同构成了一个逆境重生的样本。公众之所以愿意为这场直播买单,不仅是出于对螃蟹品质的信任,更是对司法系统中难得流露的温情的认可。这种情绪共鸣,远比任何说教更能塑造法治信仰。 从社会效应看,此次尝试为类似案件提供了新思路。当“淳信重整贷”金融方案与直播变现形成闭环,司法救助从单次救济升级为可持续模式。有学者指出,这种“司法+电商+金融”的协同,或许能成为优化营商环境的地方实践样本。 然而,创新总伴随争议。部分声音质疑法院是否过度“商业化”,但更多观点认为,只要程序规范、目标纯粹,公权力的柔性表达值得鼓励。正如南京中院负责人所说:“直播是一堂普法公开课。”当20万人在评论区讨论债务清偿与法律知识时,普法的种子已悄然生根。 这场看似偶然的直播,实则揭示了司法改革的必然方向——法律不应仅是悬于庙堂的利剑,更应是照进现实的灯火。从秋兰家的蟹塘到法官的直播间,从80万债务到网友的订单,每一个环节都在重新定义“司法为民”的深度与广度。