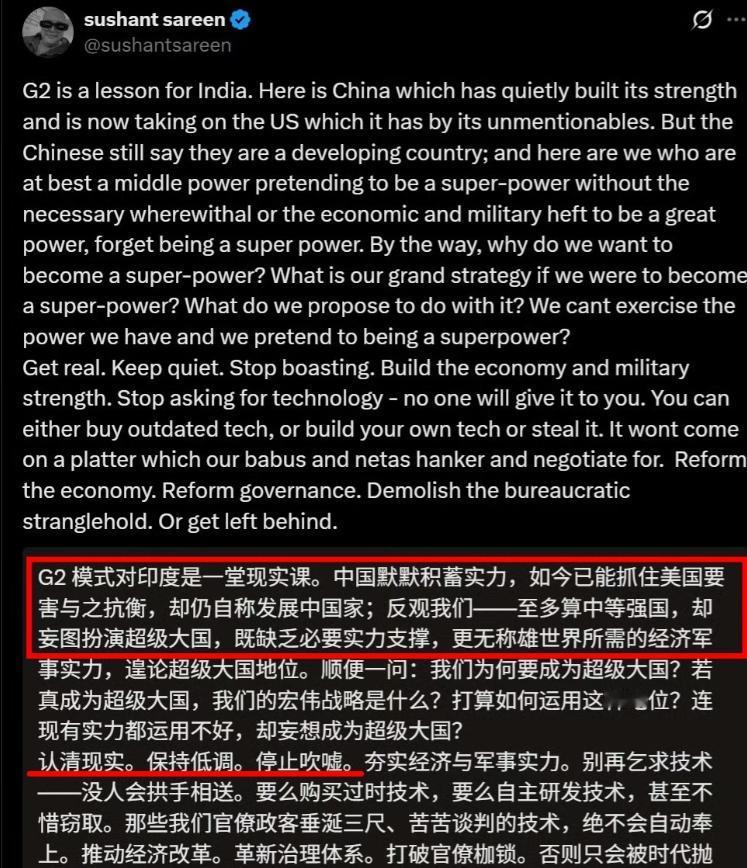

“限制印度在华留学生数量”的提议吵翻全网!有人骂“太狭隘”,有人赞“早该如此”,但这事真不是非黑即白的站队题。 截至2025年5月,在华印度留学生已达3.2万人,七成以上扎堆人工智能、计算机科学等前沿硬核专业。更让人警醒的是,印度政府在《技术获取战略白皮书》里明晃晃写着,在华留学生是“重要技术情报来源”。 这哪是来交流学习,分明是带着明确任务的“技术采集”。部分学生打着文化交流的幌子,钻进我国重点实验室、参与核心科研项目,把本该双向奔赴的学术往来,变成了单向的信息渗透。 有人说这会破坏中印关系、阻碍教育开放,这话没说错,但有个更关键的前提:开放不是无底线的“裸奔”。就像瑞士苏黎世联邦理工学院都在收紧敏感专业招生,对包括中国在内的国家学生做安全筛查,划定军民两用技术等禁区,我们凭什么要把核心技术当“见面礼”? 教育开放的本质是互利共赢,不是单方面的技术输出。我们欢迎真心求学的人,但不能容忍有人把我国的科研成果、技术积累当成“免费午餐”,更不能让留学生成为他国战略布局的棋子。 要知道,80%的印度在华留学生回国后,都会进入高科技或军工企业。当我们的核心技术通过这些渠道流入潜在竞争领域,最终可能反过来制约我们的发展,这才是对国家安全最隐蔽的威胁。 所谓“限制2000人”“禁读敏感专业”,根本不是针对某个国家,而是成熟国家该有的安全自觉。这不是关门谢客,而是给开放装上“安全锁”——就像你家大门可以敞开,但卧室、书房总得锁好,不能让外人随意进出翻看核心隐私。 全球科技竞争早就进入深水区,拼的不是谁更“大方”,而是谁能守住自己的技术根基。那些指责“限制就是狭隘”的人,恰恰忽略了一个基本常识:所有平等交流的前提,都是彼此尊重边界,而不是一方利用另一方的包容钻空子。 完全封闭当然不可取,闭门造车只会落后于人。我们依然可以敞开大门,欢迎各国学子来学中文、学历史、学文化,那些非敏感领域的学术交流,我们始终举双手欢迎。但涉及军工、电力、造船等关系国家命脉的专业,必须设立明确红线,这是底线,不能让步。 开放和安全从来不是对立的,真正的高水平开放,是既敢敞开胸怀,也敢划定边界。真心求学的人,不会因为专业限制就放弃;而那些别有用心的“技术间谍”,早该被挡在门外。