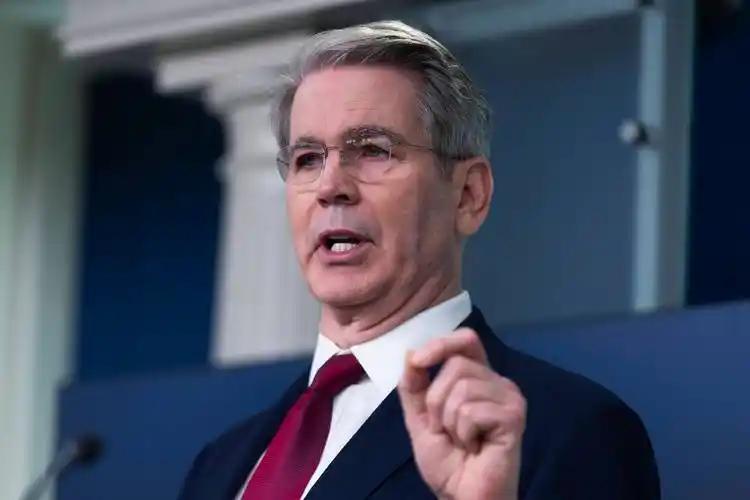

美国“变脸”可真快! 中美吉隆坡刚谈妥,美国又变脸,美财长通告全球,将继续针对中国! 美财长贝森特强调,“美国不会改变针对中国的出口管制措施”,其中又释放了怎样的信号? 当中美官员在吉隆坡讨论经济、气候这些共同议题时,技术管制这个敏感问题,其实一直是悬在头顶的达摩克利斯之剑,耶伦的这次喊话,并非临时起意,而是把美国长期坚持的战略,又一次摆上了台面。 这种“边谈边打”的模式,已经成为中美互动的新常态,在能合作的领域保持沟通,在核心竞争领域,则毫不留情地出招。 美国的出口管制,早已不是简单的贸易措施,而成了一套精准的地缘政治工具,从制造芯片的顶级设备,到驱动AI的先进算力,管制清单越来越长,像一张精心编织的大网。 更值得注意的是,现在的标准甚至包括了“潜在军事用途”,这意味着,只要美国认为某项技术未来可能被中国用于提升实力,它就可能被卡脖子。 美国这么做,背后是三重的战略焦虑: 安全牌: Pentagon(五角大楼)的报告年复一年地渲染,担心顶尖技术会增强中国的军事实力。 经济牌: 通过像《芯片法案》这样的政策,美国正努力把高端制造业和供应链拉到自己或“信得过”的盟友圈里,减少对中国的依赖。 价值观牌: 技术之争也被包装成了不同制度、不同模式之间的竞争,被赋予了意识形态的色彩。 这三重逻辑捆在一起,使得技术管制成了美国对华战略中一块极其僵硬的“压舱石”,很难通过一两次谈判来撼动。 面对压力,中国的应对展现出相当的韧性,一个很有意思的现象是:2023年,中国整体的半导体进口额下降了,但制造芯片的设备进口却逆势增长,这背后,正是国内芯片产业在压力下疯狂扩产和自主替代的努力。 历史似乎也在给出启示:过去在光伏、锂电池等领域,外部的封锁在初期确实带来了困难,但长远看,反而倒逼出了中国自己强大的产业链,这种“压力-反应”模式,正在悄然改变全球技术的实力版图。 新兴市场国家,也就是我们常说的“全球南方”,在这场博弈中成了重要的变量,无论是东南亚还是中东,多数国家并不愿意明确选边站队。 马来西亚总理安瓦尔就明确说过“不愿成为地缘政治棋子”,沙特则在两边下注,玩着精妙的平衡术,这个“中间地带”的存在和扩大,让美国组建对华技术封锁联盟的难度增加了不少。 再看前沿的AI领域,博弈更加复杂,美国虽然能在硬件(比如高端芯片)上设卡,但中国在庞大的数据、丰富的应用场景和算法优化上正快速追赶。 这告诉我们,在技术树多点开花的今天,想在所有枝干上都保持绝对垄断,几乎是不可能的任务。 这场围绕技术的管控与反制,本质上是因为世界已经回不去了,当“中国制造”从衬衫袜子升级到大飞机和5G基站时,原有的全球技术分工和利益格局被打破了,曾经的既得利益者感到不安和焦虑,是可以预见的反应。 美国的技术管控,表面上强势,内里却透着战略上的不自信,回顾历史,从威尼斯严防死守玻璃工匠外流,到英国立法禁止纺织机械出口,试图用高墙锁住技术优势的尝试,几乎没有一例能获得长久成功。 在今天这个知识可以瞬间传遍全球的互联网时代,单方面的技术封锁,有点像想用围墙挡住春风,最终可能是徒劳的。 那么,中国该怎么破局?或许答案在于“两条腿走路”: 一方面,在那些被“卡脖子”的关键核心技术上,必须横下一条心,坚定不移地投入,实现自主可控。 另一方面,绝不能因此自我封闭,反而要以更开放、更聪明的姿态,融入全球的创新网络,在合作中学习,在竞争中进步。 一个充满希望的趋势是:科技发展正在“去中心化”,不再是有一两个绝对的全球科技中心,而是在不同领域,都有了各自的领头羊,比如以色列的农业科技、瑞士的精密制造、新加坡的生物医药,未来的世界,更可能是一个多极的、多元的科技生态系统。 所以,更深层次的启示或许是:我们正在亲眼见证一场全球科技治理规则的重构,旧有的、基于20世纪思维的管制体系,在面对开源协作、跨境研发、分布式制造这些新生事物时,已经越来越力不从心。 未来,如何共同建立一个既能鼓励创新、又能妥善管理风险,并且更具包容性的全球技术新规则,这可能是一个比眼下“谁卡谁脖子”的博弈更重要、也更宏大的命题。 在这场长期的博弈中,最重要的可能不是一时一城的得失,而是保持自身学习与进化的能力,以及维护一个开放、有活力的创新生态。 毕竟,当人类共同面对气候变化、大规模疾病这些生存挑战时,任何阻碍知识自由流动的行为,最终都可能拖累我们所有人的脚步,技术的终极使命,不应该是筑起高墙,而是应该成为推动人类文明整体进步的阶梯。