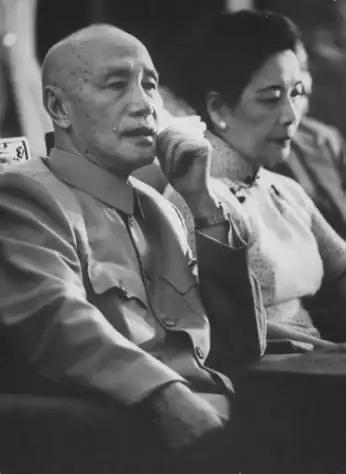

1947年,蒋介石来到延安,问一过路农民:你可见过毛主席?谁想到,老农民的一番话,让蒋介石晚上辗转反侧难以入眠,第二天就灰溜溜的离开了延安,此生再也没有踏进过延安一步。 1947 年 “美龄号” 专机上,蒋介石盯着窗外的黄土高原。 手里攥着的日记本皱了边角,他反复回想那句扎心的话。 老农说 “毛主席和我们吃一样的小米,穿一样的补丁衣”。 这趟本想炫耀 “胜利” 的延安之行,成了他难眠的开始。 几小时前,他还在临时营房里踱来踱去,灯油烧了大半。 桌上的会议议程没动过,满脑子都是杨家岭的那间窑洞。 没有绸缎窗帘,没有红木家具,只有黄土墙和破油灯。 侍从送来的夜宵凉了,他却没心思碰,连烟都忘了点。 时间倒回三天前,南京官邸里,胡宗南的电报让他喜上眉梢。 “已攻克延安,共军溃逃,恭迎委员长视察。” 他当即决定亲赴延安,要在对手的 “老巢” 里宣告胜利。 手下人忙着准备随行物品,他却在地图前,圈出延安的位置。 出发前一晚,他特意换上新做的军装,对着镜子整理领章。 “十年了,终于把共党赶到山沟里了。” 他跟宋美龄说。 那时的他没料到,这场 “胜利视察”,会让他看清另一种力量。 专机起飞时,他望着云层,满是对 “战后格局” 的畅想。 抵达延安当天,胡宗南带着一众官员在跑道旁列队迎接。 沿途的土墙上刷满标语,“欢迎委员长” 的旗帜随风飘动。 安排好的 “群众” 站在路边,机械地喊着口号,眼神却很空。 蒋介石坐在车里,看着这一切,嘴角的笑却没撑多久。 第一站是 “战利品展厅”,步枪、手榴弹摆得整整齐齐。 胡宗南指着最前面的机枪:“这是共军的主力武器,被我们缴获了。” 蒋介石走近细看,发现枪身没有弹痕,连铁锈都没有。 他没说话,只是用手指敲了敲枪托,心里已然明白。 接着去 “战俘营”,所谓的 “俘虏” 穿着干净的灰布衣服。 有人在看书,有人在扫地,见到他也没有丝毫畏惧。 一个年轻战士甚至迎上来问:“委员长,啥时候能让我们回家?” 蒋介石愣住了,侍从赶紧把人拉开,场面一度尴尬。 当晚的欢迎宴上,鸡鸭鱼肉摆满桌子,酒杯里斟满洋酒。 胡宗南带头敬酒:“祝委员长早日彻底肃清共党!” 蒋介石喝着酒,却尝不出味道,眼前总晃着那些 “俘虏” 的脸。 他忽然想起,刚才路过农户家,看见窗台上只有几个干硬的窝头。 第二天,他坚持要去共产党人的旧居,没人能劝住。 车子开到杨家岭,他下车走进一间窑洞,瞬间被震住了。 一张木桌,两把椅子,墙角堆着一摞旧书,油灯缺了口。 床是土炕上铺的木板,连条像样的被子都没有。 “这就是毛泽东住的地方?” 他问身边的人。 随行人员点头:“是的,共党领导人都住这样的窑洞。” 蒋介石走到桌前,拿起一本翻开的书,书页上满是批注。 他想起南京官邸里的线装书,大多只是摆设,从未认真读过。 走出窑洞,他看见田埂上有个老农在锄地,便走了过去。 “老乡,今年收成怎么样?” 他先搭话,尽量让语气亲切。 老农停下锄头,擦了擦汗:“还行,就是去年打仗,误了播种。” 聊了几句,他终于问出想问的:“你见过毛主席吗?” 老农直起腰,眼神亮了些:“见过,常来地里跟我们聊天。” “他夜里在窑洞里写东西到半夜,白天还帮着挑水。” “吃的跟我们一样,小米饭就野菜,衣服上也有补丁。” 老农说完,扛着锄头走了,留下蒋介石站在原地,风刮得他脸疼。 当天下午,他就下令取消后续行程,明天一早离开。 侍从不解:“委员长,原定的会议还没开呢。” “开什么会,这里没什么可看的了。” 他的声音带着疲惫。 那一刻,他终于明白,有些东西,不是靠枪炮能赢来的。 如今,杨家岭的窑洞依旧保留着当年的模样。 游客走进那间简陋的屋子,都会驻足细看桌上的油灯和旧书。 讲解员会说起 1947 年的那段往事,说起蒋介石的沉默与撤离。 墙上的老照片里,毛主席和农民在地里劳作的场景,格外动人。 历史早已给出答案,人心向背才是真正的 “胜负手”。 蒋介石当年没能懂的道理,刻在了延安的黄土里,也写进了史书里。 那间窑洞、那位老农的话,成了警醒后人的镜子 —— 真正的力量,从来不在排场和枪炮里,而在与百姓的心连着心里。 信源:环球网——揭秘蒋介石的“延安行”:被毛泽东的窑洞震惊