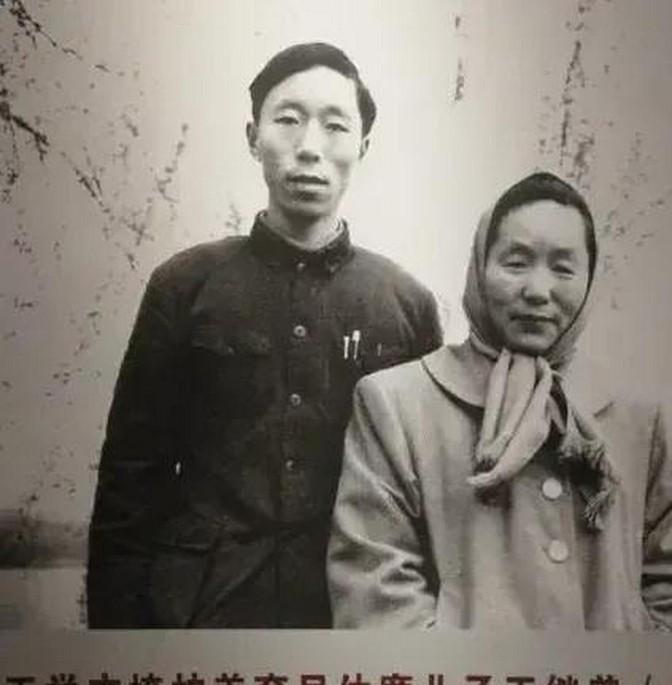

1937年,地主王学文发现一20岁女兵躺在家门口,见四下无人,他一下将女兵扛到了炕上,谁料,女兵解开衣襟,王学文震惊:“怎么会这样……” 1950 年陕西王家村,吴仲廉的军靴踩过村口土路。 她怀里揣着《革命烈士证明书》,手指反复摩挲封面。 见到王继曾时,她猛地攥住孩子手腕,盯着耳后朱砂痣。 “这是我和老曾的孩子!” 哽咽声惊飞了院外的麻雀。 没人知道,1937 年那个雪夜,吴仲廉是从死人堆里爬出来的。 部队遭遇伏击,丈夫曾士峨牺牲,她腿部中弹,抱着婴儿突围。 雪地里跑了三天,伤口化脓发臭,婴儿哭声越来越弱。 看到王学文家的灯光时,她眼前一黑,栽倒在院门口。 王学文扛她进屋时,没发现她藏在棉衣内侧的布条。 布条上绣着 “曾” 字,还沾着干涸的血迹 —— 那是丈夫的遗物。 吴仲廉醒后摸着布条,突然跪下来:“求您让孩子活下去。” 她没说自己是红军干部,也没提丈夫的牺牲,怕给王家惹祸。 那晚,王学文的妻子发现吴仲廉腿上的伤口在渗血。 悄悄烧了艾草水,帮她清洗包扎:“妹子,先把伤养好。” 吴仲廉却摇头,天没亮就拆了绷带:“部队还在等我。” 临走前,她把布条塞给王学文:“以后拿着这个找我。” 王学文后来才知道,这布条成了护娃的 “护身符”。 1940 年马家军搜查时,他把布条藏在婴儿襁褓夹层。 士兵翻箱倒柜时,邻居张大爷故意打翻油灯:“屋里太乱,哪有娃?” 混乱中,王学文趁机把襁褓抱进地窖,躲过一劫。 而吴仲廉离开王家后,拖着伤腿追上部队。 长征路上,她多次因伤口复发晕倒,却始终没放弃。 有次高烧昏迷,战友以为她挺不过去,她却攥着 “曾” 字布条醒了。 “我得活着,还要找我的孩子。” 这成了她撑下去的信念。 1945 年抗战胜利,吴仲廉终于有时间寻子。 她带着布条,跑遍陕西、甘肃的村庄,却没半点消息。 有次听说某地有个姓曾的孩子,赶过去才发现是同名。 夜里躺在老乡家的土炕上,她摸着布条掉眼泪:“孩子,你在哪?” 王学文这边,也在悄悄守护着秘密。 王继曾 7 岁时,村里来了说书人,讲红军的故事。 孩子听得入迷,说 “要当红军”,王学文赶紧捂住他的嘴。 “这话不能说,等你长大了就懂了。” 他怕孩子的话引来麻烦。 1949 年全国解放,吴仲廉成了地方干部,寻子的事有了转机。 她通过组织排查,查到王家村有个外来的孩子。 带着《革命烈士证明书》和布条,她连夜赶路,终于到了王家村。 看到王继曾耳后的朱砂痣,她知道 —— 找对了。 重逢那天,吴仲廉把丈夫的烈士证递给王学文。 “当年没说实情,是怕连累您。” 她深深鞠躬。 王学文看着证书上的照片,突然想起吴仲廉当年的眼神。 “都是为了孩子,啥也别说了。” 他把布条还给吴仲廉。 王继曾跟着吴仲廉去城里后,王学文总收到孩子的信。 信里说 “娘教我读书”“娘带我去看烈士陵园”,字里行间满是欢喜。 王学文把信读给妻子听,妻子笑着抹眼泪:“孩子有出息了。” 每年过年,他都会把吴仲廉留下的棉衣拿出来晒,怕受潮。 1955 年,吴仲廉带着王继曾回王家村过年。 孩子已经长成少年,给王学文磕头:“爹,我来看您了。” 吴仲廉还带来了组织上给的慰问金,王学文还是没收。 “养孩子不是为了钱,你们过得好就行。” 如今吴仲廉已退休,住在城里的老房子里。 她把 “曾” 字布条装裱起来,挂在客厅最显眼的地方。 王继曾成了干部,时常陪母亲去烈士陵园,看望父亲。 每年清明,母子俩都会回王家村,给王学文夫妻俩扫墓。 村里的老槐树还在,树下时常有老人给孩子讲故事。 讲的是 1937 年那个雪夜,地主王学文救了红军女兵和孩子的事。 “做人要善良,不管什么时候,都要帮该帮的人。” 老人们总这么说。 而吴仲廉和王学文的故事,也成了当地红色教育的鲜活教材。 参考信源:红网——百年颂 湘女梦丨吴仲廉:悲壮历程中的坚强女性 成长为“当代女包公”