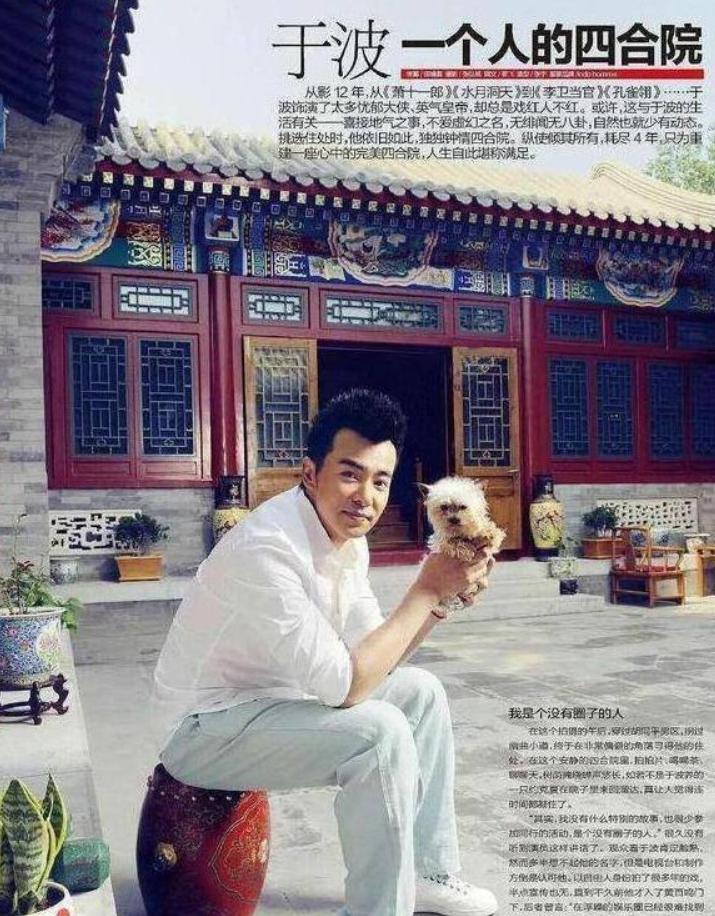

2004年,于波用260万买下雍和宫旁边的两座四合院,几年后,朋友对他说:“我出6个亿,买你一个院。”于波摇了摇头:“我对钱没啥兴趣。” 当演员于波的名字渐渐淡出公众视野,一个关于他的传奇故事却以另一种方式浮现。它不关乎银幕上的角色,而源于一个二十年前看似“笨拙”的决定。 这个选择,最终演化成了一座精神的庇护所、一个文化的传承载体与一笔意外的巨额财富。 2004年,凭借《水月洞天》中“童博”一角走红的于波,做出了一个让朋友们大跌眼镜的举动。他将出演两部剧的全部片酬260万元,投入到北京雍和宫附近的两座四合院中。 在同行们热衷于购置豪车别墅时,他选择的却是缺乏暖气、没有独立卫生间、墙皮脱落的破败老宅。 朋友们认为他“糊涂”,劝他享受“明星红利”。但对于波而言,这次购置并非财务规划。自幼在沈阳老胡同长大的他,对四合院的烟火气息怀有深厚感情。 他将现代高楼视为“冰冷的笼子”,渴望一片能推门见天的生活空间。 此般决定,恰似他于纷繁尘世中,为内心那片精神净土寻觅一处静谧港湾,让灵魂得以栖息,寻得一方安宁之所。 买下院子只是开始,一场历时四年的“文化修复课”随即展开。于波认为自己是在“抢救一段活的历史”。彼时,北京四合院的存量已锐减至不足三千座。 那些承载着历史记忆的古老建筑,其印记正宛如暮春残花,在岁月的长河中急速消逝。他把装修当作一场文化修复之旅,庭院布局严格恪守明清规制。 为了还原风貌,他不惜耗时半月,于潘家园市场精挑细选太湖石,这份执着令人动容。 修复过程异常艰辛。为了筹集资金,他大量接戏。合作的影视公司在2005年左右因资金链断裂倒闭,他一度无戏可拍,只能靠跑龙套维持。 资金捉襟见肘时,他亲力亲为,搬砖、刷墙不辞辛劳。为精准考证一根木料的年代,他放下身段,诚心向文物专家请教,尽显严谨执着。此般投入,早已逾越普通装修之界限。 其耗费、心力等诸多付出,绝非寻常装修可比,已然迈向更为复杂、高端之境域。 时间的馈赠有时出人意料。2008年北京奥运会落下帷幕后,四合院所蕴含的文化价值及其稀缺特质,重新映入市场视野。 一时间,其身价水涨船高,价格呈飙升态势。于波当年以不足六千元单价购入的院子,价值暴涨至数亿元。地产商与朋友们带着天价邀约前来,但他都一一回绝。 他所陈述的理由,简洁明澈,不掺杂丝毫芜杂,纯粹得如同未经雕琢的璞玉,毫无矫饰与虚浮,尽显本真之态。 他说:“我买的是能住的家,不是投资品。他亦说道:“庭院中的石榴树乃我亲植,鸽子认我为主人。 这般情谊与回忆,皆是无价,绝非金钱所能衡量。””两套院子他都太喜欢,哪个也舍不得,这种情感无法用金钱衡量。 如今,于波过着一种悠然的生活。拍戏成了兴趣,大部分时间他都在院中享受慢时光。 春日里,修剪繁枝以焕生机;炎夏中,静聆蝉鸣以享清幽;金秋时,扫拢落叶以拾诗意;寒冬际,围炉煮茗以度闲时。 当有游客在门外拍照,他会礼貌谢绝,并说明:“这不是景点,是我家。” 回望这个故事,其核心早已超越了“260万变数亿”的财富叙事。 它证实了,源自文化敬畏与个人情结的抉择,于时代更迭间,如何收获了最为丰厚的回馈,彰显着坚守初心在岁月流转里的非凡价值。 于波守护的不仅是两座建筑,更是一种正在消逝的生活哲学,其真正的价值,恰恰在于它无法用金钱来估量。 主要信源:(新浪财经——于波:我做过最正确的事,就是当年花光260万积蓄买下两座四合院)