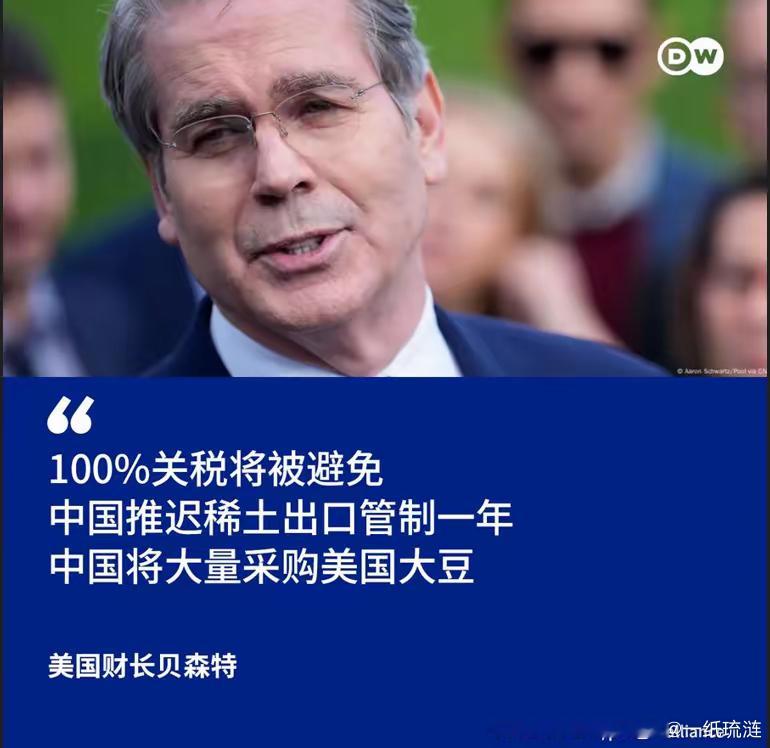

美国财长贝森特向外界宣称,针对中国出口美国商品原定于11月1日生效加征100%关税的计划美国方面已经不再考虑,因为中美在马来西亚举行的磋商得非常成功。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 这两天,中美贸易谈判又成了全球舆论的焦点。原本美国扬言要对中国商品加征100%关税,眼看着11月1日就要落地,结果美国财长贝森特突然宣布,这项关税计划已经被搁置,原因是马来西亚磋商“进展顺利”。 不少人松了口气,但仔细一看,这场关税风波背后的“博弈味”其实比表面上更浓。 这事得分两头说。美国打贸易牌,其实早就不是新鲜事。从2018年开始,美国一边喊着“公平贸易”,一边用加税的办法轮番向中国施压。 刚开始还讲究个“温水煮青蛙”,慢慢加码,后来干脆直接“极限施压”,短时间内就把税率拉到天花板。 到了今年,关税计划甚至一度飙到145%,这力度和节奏,说白了就是急了。美国经济的内部矛盾没法靠加税解决,反而让自己陷入了更大困境。 数据最有说服力。美国对华贸易逆差这几年其实在不断缩小,占总逆差的比例从将近一半降到了不到四分之一。 但美国整体贸易逆差却越拖越大,说明“锅”根本不在中国。关税加得再高,也解决不了美国制造业空心化和消费过度依赖进口的问题。 说到底,这轮100%关税之所以被撤回,不是美国突然“讲理”了,而是认清了加税对自己伤害更大。 表面看贝森特说得云淡风轻,其实每一句话都在明里暗里“要价”。比如说中国可能会恢复采购美豆,或者暂缓稀土出口许可,这些都被美国当作谈判桌上的筹码。 还有芬太尼话题,本来是美国自身管理的漏洞,如今却被包装成谈判“让步”,让人看了哭笑不得。中方当然不会吃这种“空头支票”,每一步都要求对等和实质利益。 美国这次谈判最有意思的地方,是内部矛盾全都暴露出来。总统想要拉升支持率,急于达成协议;国务卿和“对华鹰派”却不愿在关键领域退让。 连核心谈判团队都有人因“过度强硬”被边缘化。反观中国代表团,节奏稳定,目标明确,谈判风格始终如一。这种差距,越是在这种大国博弈里,越显底气。 说到底,中国的底气还是靠实体产业和供应链体系堆出来的。美国想推动“中国+1”,去越南、墨西哥找替代,但零部件供应还是得靠中国。 实打实的数据线摆在那:越南进口中国零件的比例从28%涨到33%,墨西哥也在涨。就连那些曾经为避税搬去柬埔寨的企业,最后还是有不少产能流回珠三角。中国制造的底层逻辑,谁都绕不开。 稀土更是“杀手锏”。全球七成以上的稀土都靠中国供应,美国的高端制造、军工、芯片离不开这些原材料。 稀土出口许可延期,其实更多是出于资源战略和可持续发展考虑,而不是短期的贸易算计。这种长远眼光,也是中国谈判桌上的核心资本。 贝森特用的“实际上已被排除在外”这个表达,其实很讲究。既不彻底否决关税,也不等于完全放弃,留了后手。 美国国内选举压力大,农产品出口又连年下滑,农场主的选票关系到政客的命根子。真正的“关税大棒”其实也是美国政客手里的两面旗子,既能吓唬对手,也能安抚国内。 这几个月的关税起落,让全球都见识到了脱钩的代价。美国本想借势调整产业链,结果发现半导体、智能手机等高端产品根本离不了中国供货。美国商务部已经悄悄豁免了部分关税,说白了就是自己也扛不住。 中方代表的发言非常克制,没有渲染“胜利”,更没有沾沾自喜,因为大家都明白,这只是长期博弈中的一个小波折。中国的底线是稳住产业链、维护核心利益,而不是一时的得失。稀土政策的调整,也是对资源的长远负责,不会被短期谈判左右。 这次关税搁置,实质上说明全球产业链越发紧密,谁也离不开谁。美国的贸易大棒用到头,反而成了“自伤利器”。实力才是博弈的底气,嘴上说得再狠,不如手里有货、有技术、有市场。未来中美之间的经贸摩擦还会有,但大趋势已经很清楚,脱钩没有赢家,合作才是唯一出路。 你怎么看美国这次突然撤回关税的操作? 信源:贝森特:美方“不再考虑”对中国加征100%的关税—— 环球时报