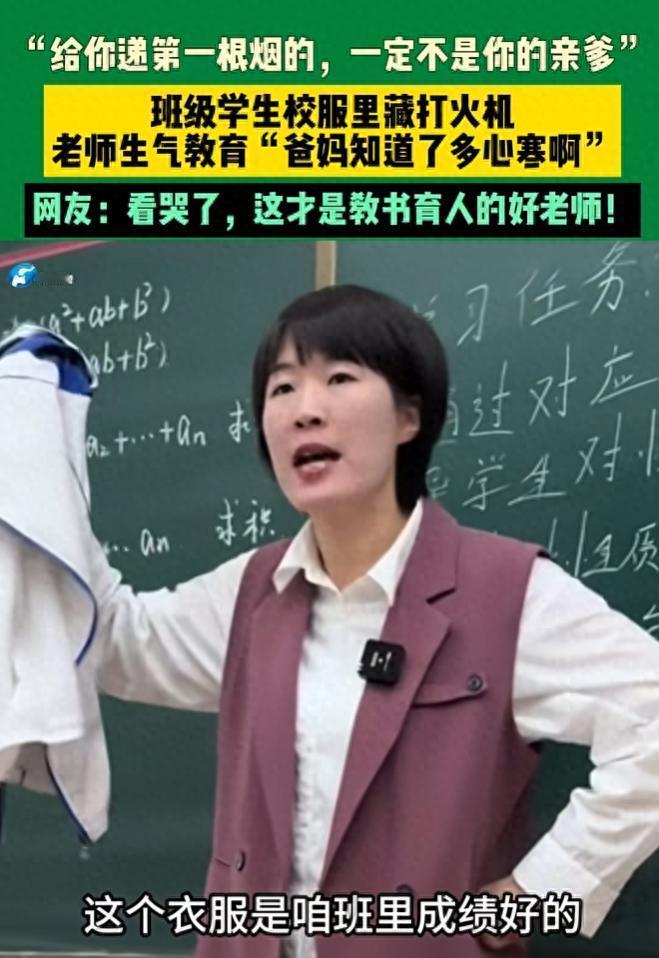

近日,山东一位女老师在检查校服时,发现班级里一个非常好的女同学抽烟,可老师没有叫家长,也没有让学生回家反思,而是没收了学生的校服,并且用这身校服,给班上所有的孩子上了最重要的一堂课。 按照学校里的常规处理办法,接下来该是拨通家长电话、让学生写千字检讨,严重些还要请回家反思几天。 但这位老师捏了捏校服的衣角,没立刻叫住那个女生,只是把校服仔细叠好,塞进了办公包,一个想法在她心里慢慢成形。 上课铃响后,老师攥着校服走进教室,原本闹哄哄的教室瞬间静了下来。 前排几个男生瞥见那件校服,赶紧低下头,肩膀都不自觉地缩了缩,他们显然知道抽烟的事,甚至可能参与其中。 老师没有点名,也没翻着校服指责谁,只是把校服拿在手里,开口问了全班一个问题:“你们想想,会主动递烟给你们的,能是亲爹亲妈吗?” 老师接着把其中的道理掰碎了讲,那些递烟的同伴,大多是自己已经染上烟瘾,又害怕独自承担后果,就想拉着身边人一起下水,这样就能减少自己的负罪感。 在她看来,学生们口中的“合群”“讲义气”,是最不值当的牺牲,他们忘了爸妈十几年的养育心血,忘了自己学走路时父母弯腰搀扶的模样,更忘了父母省吃俭用供自己上高中的期盼。 这些藏在日常里的付出,比所谓的“朋友情谊”更值得珍视。 老师没再揪着抽烟的事不放,转而把话题引向高中三年的真正价值。 她让学生们明白,在朋友面前逞能抽烟的“酷”,只是一时的虚浮,等到三年后高考放榜,别人拿着心仪大学的录取通知书,而自己因为分心犯错落榜时,这份“酷”只会变成终身的遗憾。 她特别点出了部分学生的问题,在师长面前装听话,转头就跟着朋友犯糊涂,对着家人脾气火爆,面对歪路却毫无抵抗力,这种“两面派”和“窝里横”,只会耽误自己的前程。 后来有人把这堂课的片段发到网上,评论区立刻热闹起来。 不少家长说,要是自己孩子的老师也这么有耐心就好了,既护住了孩子的尊严,又把道理讲进了心里。 也有不同声音,说这种温温柔柔的话,青春期的孩子根本听不进去,不如严厉批评来得管用。 这种争议,恰好戳中了当下青春期教育的常见困境。 高中生抽烟,真不是因为多大的烟瘾,更多是怕被排挤。 这个年纪的孩子,把“合群”看得比什么都重,哪怕知道是错的,只要朋友说“试试呗”,就容易跟着做。 老师的高明之处,就是没把抽烟的学生当成“反面典型”批斗,而是把问题摆到全班面前,让每个孩子自己想清楚,真正的朋友,是拉着你向上,还是拽着你沉沦? 至于这堂课的效果,没人能保证那个抽烟的女生从此就不碰烟了,教育从来不是立竿见影的魔法。 但能肯定的是,那些没抽过烟的学生,心里肯定扎下了一根刺,原来递烟不是好意,合群也不是要一起犯错。 很多时候,我们总想着用严厉的规则约束青春期的孩子,却忘了他们看似叛逆的外表下,藏着对理解的渴望。 这位老师没说一句“抽烟有害健康”的大道理,也没翻出校规校纪逐条宣读,只是把“父母的关怀”和“合群的陷阱”放在一起对比,就比任何批评都管用。 不用打骂树立权威,不用惩罚彰显规则,而是用真诚的共情走进孩子的心里,让他们自己看清对错。 就像这堂以校服为教具的课,没有激烈的冲突,没有严肃的批判,却让很多孩子在沉默中想通了,真正的成长,从来不是跟风随大流,而是有分辨是非的勇气,和向着阳光走的底气。

![上学时,就连老师都不敢随意点名提问的那种[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/2541162373846271668.jpg?id=0)