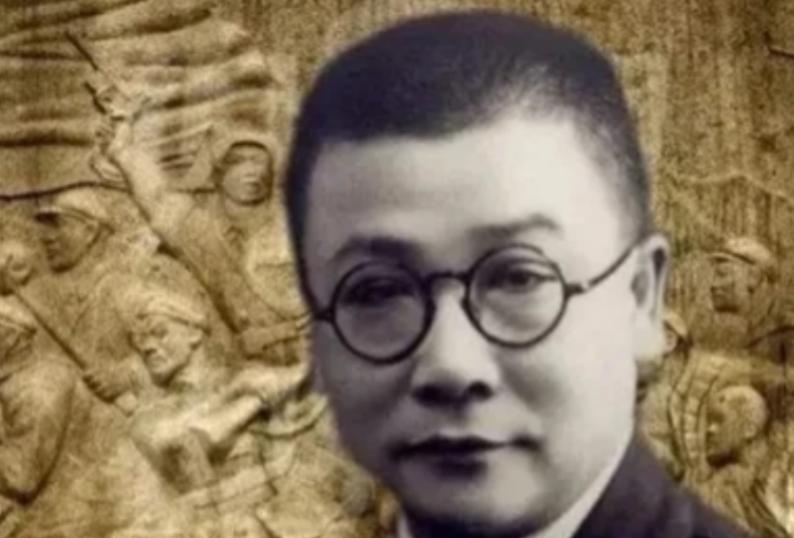

1957年10月25日,李克农吃完午餐后,自感头昏,便想出去透透空气,刚迈出门槛,便觉得头晕脑胀,顿觉浑身无力,紧接着,一头摔在地上,失去意识。 1982 年中央档案馆整理室,档案员擦去磁带霉斑。 播放键按下,1957 年李克农的声音断断续续传出:“王石坚……”这盘尘封的录音,揭开了隐蔽战线一段复杂往事。 当时谁也没想到,这个名字藏着李克农半生的牵挂。 1947 年秋,西安情报站的电报突然中断三天。 李克农在河北西柏坡的窑洞里,连续两夜没合眼。 他手指划过地图上 “西安” 二字,预感最坏的情况发生了。 三天前,王石坚还发来国民党胡宗南部的调动情报,一切正常。 没人知道,此时的王石坚已在西安机场被捕。 特务从他身上搜出加密电报底稿,却没破解核心密码。 而李克农早已启动应急预案,连夜通知北平、沈阳情报点转移。 可信息传递的延迟,还是让北平情报网先一步暴露。 台长李政宣叛变后,供出的名单让李克农心痛不已。 他立刻让人把情报人员家属接到解放区,安排新的身份。 “不能让同志们在前线流血,家人还受牵连。” 他对助手说。 那段时间,他白天处理情报,夜里逐个核对家属信息,常常通宵。 1948 年春,李克农悄悄派人潜入西安。 不是为了营救王石坚,而是取回藏在城墙砖缝里的密码本。 这个密码本记录着未暴露的潜伏人员,绝不能落入敌手。 执行任务的特工回来汇报,王石坚在狱中曾试图传递纸条,却被发现。 新中国成立后,李克农很少提及 1947 年的情报网覆灭。 但他悄悄做了件事:给牺牲的谢士炎等五位骨干家属发抚恤金。 每年清明,他都会让秘书代自己去烈士墓前献花。 直到 1955 年授衔,他成为唯一没有领过兵的上将,仍在默默守护这份秘密。 1957 年李克农突发脑溢血倒下时,床头还放着份档案。 档案里是他手写的 1947 年事件复盘,字迹密密麻麻。 其中一页写着:“王石坚未供出‘后三杰’,是关键转机。” 这份复盘,后来成了情报人员培训的教材,避免类似失误。 1962 年,李克农身体稍有好转,就去了趟北平。 他专门到京兆东街 24 号,也就是当年被抄的情报站旧址。 站在老房子前,他沉默了很久,对随行人员说:“这里曾有过英雄。 ” 回去后,他指示相关部门,要妥善保存这些历史旧址,作为纪念。 王石坚被送往台湾后,李克农一直关注着他的消息。 1950 年代,通过香港的情报渠道,得知王石坚在台湾处境艰难。 他曾向周总理提议,想通过第三方渠道营救,却因局势复杂未能实施。 “他虽有过错,但也护了关键同志,不能不管。” 李克农曾这样说。 1965 年李克农逝世前,特意交代把 1947 年的相关档案归档。 他要求档案标注 “待查”,而非直接定性 “叛徒事件”。 “历史复杂,不能简单下结论,要给后人留真相。” 这是他最后的嘱托。 直到 1984 年,国家安全部复查后,仍未给王石坚扣 “叛徒” 帽子。 如今,在中央档案馆的特藏室里,那份复盘档案静静躺着。 旁边放着李克农病床上听的录音磁带,已做了数字化修复。 每年都有情报系统的新人来这里参观,了解那段隐蔽历史。 讲解员会告诉他们,李克农的默默守护,是对战友最好的纪念。 王石坚的结局,最终定格在 1981 年的台湾。 他晚年远离政治,靠翻译书籍度日,从未再提当年的事。 而李克农的贡献,早已融入情报事业的根基。 从保卫中央苏区到重建战后情报网,他用一生诠释了隐蔽战线的忠诚。 现在,当人们提起 “特工之王” 李克农,总会想起那个细节。 他办公室的抽屉里,始终放着 1947 年牺牲烈士的名单。 名单上的名字,他能逐个说出背后的故事。 这份默默的牵挂,比任何荣誉都更能体现他的初心。 主要信源:《芜湖政协——李克农传略》