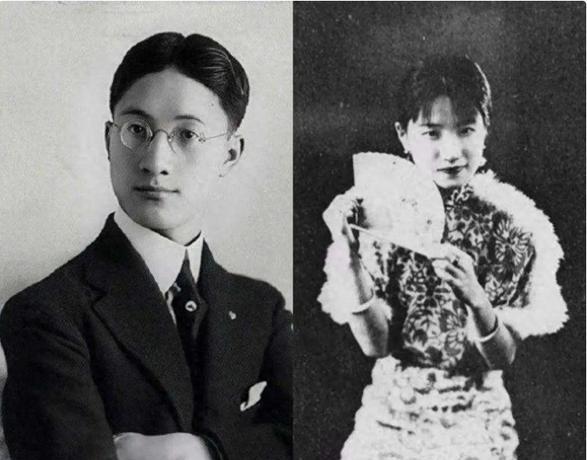

1922年,徐志摩欧洲游学期间,爱上了16岁的林徽因,于是,回家逼张幼仪打胎离婚。张幼仪不同意,并小心翼翼地说:“我听说有人因为打胎而死掉” 徐志摩在欧洲游学期间,心中早已埋下了一颗难以抑制的情愫。这一切都始于他遇见了林徽因——一个聪慧、温婉的16岁女孩。她的气质、才情深深吸引了徐志摩,令他无法自拔。 与林徽因的每一次交流,都让徐志摩心中的爱意愈加浓烈,几乎无法控制。回到国内后,他做出了一个令人震惊的决定:要求与妻子张幼仪离婚,并强烈要求她打掉他们未出生的孩子。 张幼仪对此坚决反对,并在苦苦哀求中表达了自己的恐惧:“我听说有人因打胎而死掉。”这一番话让徐志摩的内心愈加复杂,情感的冲突与压力,一点点推向了一个不可回避的悲剧。 徐志摩与张幼仪的婚姻,早已没有了当初的甜蜜。徐志摩本是一个追求理想、浪漫的人,而张幼仪则是一个温婉且传统的女性,两人从一开始就存在着巨大差距。 虽然徐志摩深爱过她,婚后的生活却充满了失望与冷淡。两人的心灵逐渐远离,曾经的温暖与亲密变得越来越疏远。在这种情况下,徐志摩的目光转向了林徽因。 林徽因的出现,让他重新感受到了心动与激情,而这种情感的升温也成为他作出重大决定的根源。 当徐志摩回国后,情感的矛盾愈发尖锐。他不仅要求张幼仪为自己的决定做出让步,还提出了强迫她打胎的要求。 张幼仪的反应没有激烈的对抗,反倒是一种小心翼翼的劝解,她提出了一个朴素的请求:“我听说有人因打胎而死掉。”这句话,深深刺痛了徐志摩的内心。 作为一个文学才子,徐志摩并非缺乏感情,他知道这句话包含的深沉意义。张幼仪的恐惧、她的无助,让徐志摩陷入了深深的自责与犹豫。但情感与理智的博弈,最终还是让他走向了对林徽因的追求。 张幼仪的坚持不仅仅是对生命的捍卫,也是对婚姻中一份责任的坚守。她并不愿意就这样放弃,尽管她知道徐志摩早已心有所属。 她的决绝与冷静,让徐志摩感到巨大的压力,同时也让他更加清楚地看到了自己在这段婚姻中所犯下的错误。许多历史学者在解读徐志摩与张幼仪的关系时,认为这段婚姻中的深刻分歧,象征了理想与现实、爱情与责任之间的巨大冲突。 与林徽因的感情,一开始只是徐志摩心中的理想化投影。 林徽因不仅才情出众,还是那种理想化的女性,既能理解他的诗意情怀,又能与他并肩站在时代的浪潮之中。 与张幼仪的婚姻相比,林徽因似乎更符合徐志摩对于“理想伴侣”的所有幻想。而对于林徽因来说,徐志摩的才华和深情同样令她心动。 在这样的氛围中,两人的感情火速升温。尽管林徽因并没有立即答应徐志摩,但她对徐志摩的好感和欣赏是显而易见的。 然而,张幼仪在面对徐志摩的决定时依然保持着冷静,她并未如徐志摩所希望的那样屈服,反而提出了更为深沉的考量:“我听说有人因打胎而死掉。 ”这一句话,直指生命的尊严与女性的选择。徐志摩的内心动摇了。他不再仅仅是理性地考虑自己与林徽因之间的未来,更多的是开始反思自己对家庭、对张幼仪的责任。在外面的世界充满了诱惑和理想,而家中的现实却让他心生愧疚。 这场情感的拉锯战,最终没有迎来徐志摩期望的结果。张幼仪未能同意离婚,也拒绝了徐志摩提出的打胎要求。 尽管如此,徐志摩与林徽因的关系依然得以继续发展,而他与张幼仪的婚姻却逐渐走向了破裂的边缘。最终,徐志摩与张幼仪的婚姻以离婚告终,但这段关系留下的深刻印记,却成了徐志摩一生无法抹去的痛楚。 这个事件成为了中国现代文学史中的一段传奇,徐志摩的浪漫与张幼仪的坚守,林徽因的才情与徐志摩的追求,交织成了一幅悲剧的画卷。 徐志摩的情感纠葛,不仅是个人的心路历程,也代表了那个时代知识分子在理想与现实、爱情与责任之间的挣扎。而张幼仪与林徽因,两个截然不同的女性,分别以自己的方式承载了徐志摩爱情的梦想与困境。 这段历史,尽管充满了个人的情感冲突,却也揭示了那个时代人们对爱情、婚姻、责任和理想的深刻思考。徐志摩在面对情感的选择时,始终无法完全摆脱内心的挣扎与矛盾。 张幼仪的牺牲与坚守、林徽因的智慧与才情,构成了这段情感故事的核心,令后人不断思考:爱情,究竟能为理想让步多少?责任,又能在多大程度上支撑起理想与梦想的飞翔? 这段情感的历史,也因此成为中国现代文学中最为动人的篇章之一,至今仍在后人心中引发深深的共鸣。

大罗

优秀的男人要守住下半身!