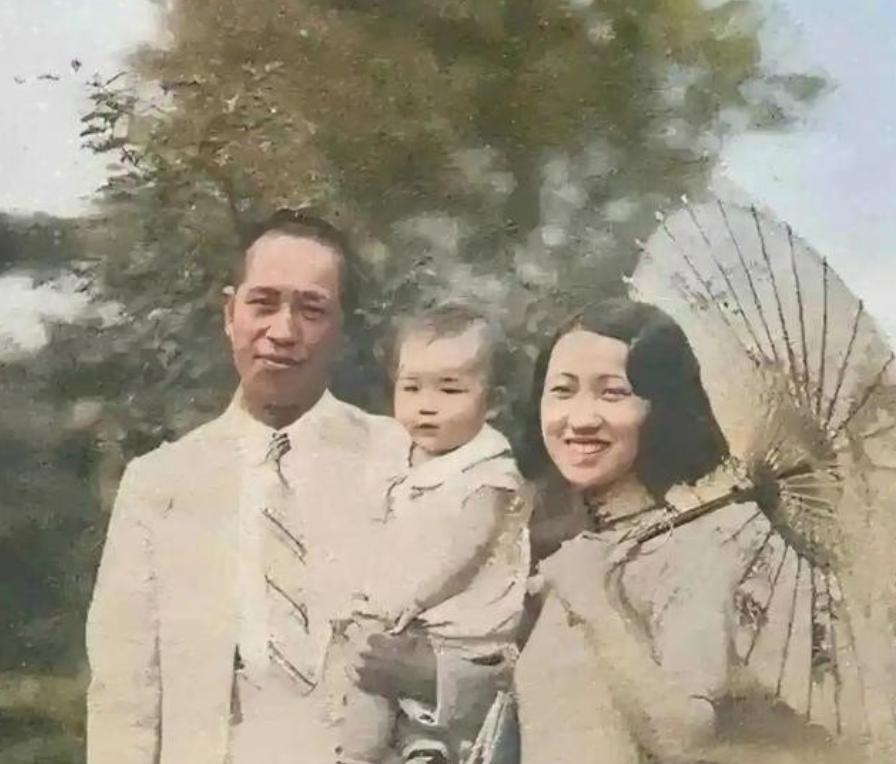

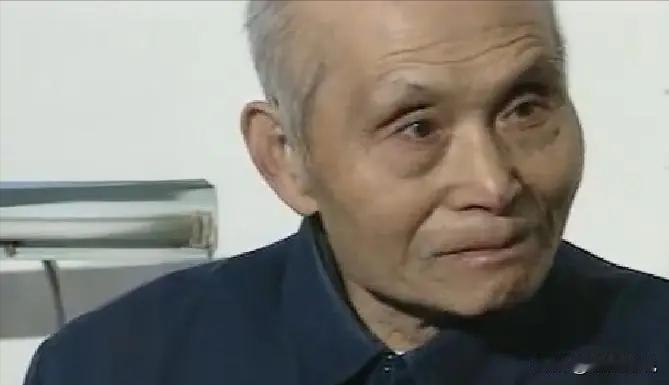

1936年,一位名叫陈蕴珍的女生给当时已是文坛巨匠的巴金写了一封真诚的读者信,她不知道,这封信开启了一段跨越几十年的深情相伴。[大侦探皮卡丘] 从读者到爱人,萧珊(陈蕴珍的笔名)用她的一生证明了何为“执子之手,与子偕老”的理想爱情。 18岁的萧珊还是上海爱国女子中学的学生,她因阅读巴金的作品《家》而深受触动,开始与巴金通信探讨人生与理想。 当时32岁的巴金已是知名作家,但个人生活却十分低调,甚至有过独身的想法。 通信大半年后,萧珊主动提出见面邀请,两人在上海南京东路的新雅粤菜馆首次相见。 这次会面让两人关系从笔友升级为现实中的朋友,萧珊经常拜访巴金,与他分享青年学生对他作品的反馈。 当萧珊因父亲为她安排婚事而征求巴金意见时,巴金没有直接表白,而是尊重她的选择权,表示要等她成熟后再做决定。 抗日战争爆发后,萧珊积极参与伤兵救护工作,并将所见所闻写成《在伤兵医院》一文,发表在茅盾主编的《烽火》杂志上。 战争年代的共同经历让两人的感情愈发深厚,萧珊跟随巴金辗转于广州、桂林等地,相互扶持度过艰难岁月。 经过多年的相知相恋,巴金与萧珊在贵阳花溪结为连理。 他们的婚礼极其简朴,只在贵阳郊区借了一间木板房作为新房,由巴金的弟弟代发旅行结婚通知告知亲友。 婚后的生活平静而温馨,萧珊不仅悉心照料家庭,还担任《上海文学》《收获》等刊物的编辑,并从事文学翻译工作。 她翻译的屠格涅夫和普希金作品获得了同行的高度评价,展现了独立的文学才华。 然而好景不长,文革的爆发打破了这份平静,巴金受到批判,萧珊作为“罪人家属”也遭受牵连,被频繁批斗。 即便在这样的困境中,萧珊始终给予巴金精神支持,鼓励他坚持下去。 由于长期承受压力和未能及时获得治疗,萧珊于被确诊患有直肠癌。 后来萧珊因病逝世,巴金的女儿小林和儿子小棠失去了母亲,而巴金则失去了相伴几十年的挚爱。 萧珊去世后,巴金将她的骨灰安置在自己卧室中,陪伴自己度过了余生岁月。 巴金还写下《怀念萧珊》等文章,表达对妻子深深的思念。 萧珊不仅是巴金的妻子,更是一位有独立追求的知识女性。 她的翻译作品至今仍被文学界认可,她对青年学生的关怀和对社会进步的关注,都体现了那个时代知识女性的担当。 她用自己的方式证明了爱情的真谛,不是轰轰烈烈的誓言,而是平凡岁月里的相濡以沫,是困境中的不离不弃。 萧珊从读者到伴侣的转变,不仅改变了巴金对婚姻的态度,也成就了中国文坛一段感人至深的爱情传奇。 网友热评: “这才是爱情最真实的样子! 没有狗血剧情,只有战乱中的相守和平凡日子里的扶持。萧珊从‘迷妹’变成灵魂伴侣,巴金用33年的思念回应她的勇敢,现在的快餐式爱情真该学学这种‘慢功夫’。” “破防了!巴金把骨灰放枕边33年,比任何情诗都动人。原来‘死生契阔’不是传说,是有人真的用一生在践行。” “萧珊才是初代‘事业粉’天花板! 自己搞翻译、当编辑,一边追星一边活成独立女性。巴金不把她当附庸,反而支持她成长,这爱情格局打开了!” “泪目……特殊年代里,一句‘日子难过啊’‘要坚持下去’,比一万句‘我爱你’都沉重。 现在的小情侣闹点矛盾就分手,看看前辈的韧性吧!” “细节太戳了!婚礼就一间木板房,但巴金说那是‘最幸福的时刻’。反观现在没房没车就不结婚,到底什么是真爱?” “原来文坛巨匠也这么痴情! 之前只读过《家》,现在才知道巴金把《怀念萧珊》写成血泪忏悔录,文学家的深情都藏在作品里了。” 如果活在今天,你觉得巴金和萧珊的故事还会发生吗?是快节奏的社会难容慢火熬煮的感情,还是真爱永远能穿越时代? 欢迎在评论区分享你的观点! 信源: 澎湃新闻(巴金与萧珊 最后的深情是守着你的骨灰度过余生)