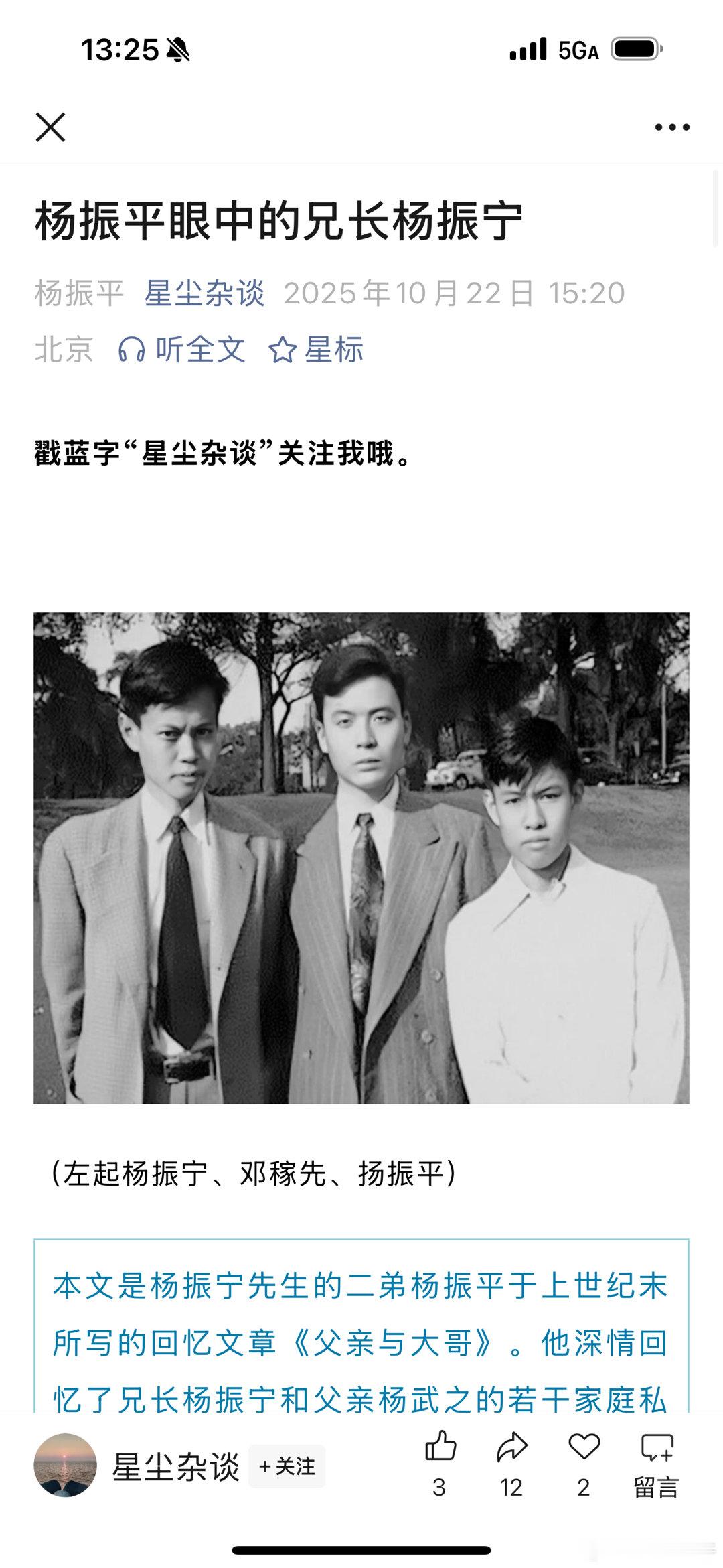

“杨振宁思想”探析 【丙篇】 四、中国文化与科学的深层互动 1、中国文化的思维特质:指出中国传统文化的核心思维是归纳法,通过精简化、抽象化、浓缩化、符号化的步骤提炼“理”,如“太极”“阴阳”等概念,便是对复杂自然现象的高度概括。 2、《易经》对中华文化的影响:认为《易经》影响了中华文化中的思维方式,且这一影响是近代科学没有在中国萌芽的重要原因之一。同时他提出,《易经》是汉语成为单音语言的原因之一,并影响了中华文化的审美观念。这种观点虽引发学界争议,但体现了他看待传统文化的客观态度与严谨存疑的治学精神。 3、语言对思维的塑造作用:认为中国语言文字的单音象形特点,使得中国文化天然注重精简,这种特质深刻渗透到中国哲学的思维方式中,影响了传统知识分子认识世界、提炼规律的路径。 4、文化背景对科研态度的影响:以自身与费曼对物理学前途的不同态度为例,说明文化差异对科学认知的塑造——他的审慎源于中国儒家“吾日三省吾身”的自省传统,而费曼的乐观自信则体现了美国文化的特质,两种态度本质是不同文化世界观在科学领域的投射。 5、传统思想方法的现实例证:以中医为例,说明中国传统思想注重归纳与精简的鲜明特点——中医通过“阴阳”“表里”“寒热”“虚实”等寥寥数词,概括对人体与疾病的认知体系,既体现了文化的浓缩性,也反映了传统思维对实践经验的高度提炼。 6、文化融合的自我认知:杨振宁认为自己是中华文化和西方文化的产物,他于传统与现代、东方与西方的张力间探寻平衡,在文化的碰撞与融合中,成就学贯东西的底蕴。他既对西方科学的杰出思维传统崇敬,也对中国祖先的杰出文化传统同样尊重,并致力于在中美之间建立了解和友谊的桥梁。 五、创新的多元类型与现实价值 1、四种创新的本质区分:将创新划分为四大类型,各有其独特价值与适用场景:爱因斯坦式创新是颠覆认知的理论突破,杜甫式创新是在既有体系内的极致升华,比尔·盖茨式创新是技术转化的实用革新,任天堂式创新是体验升级的跨界创造。 2、对中国的创新优先级判断:结合时代背景指出,对于发展阶段的中国而言,比尔·盖茨式的技术落地创新与任天堂式的跨界体验创新最为重要,能直接推动社会进步与产业升级,具有更强的现实意义。