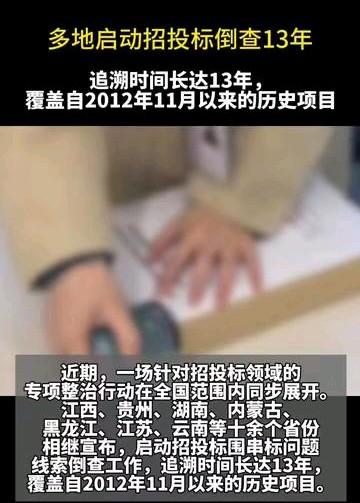

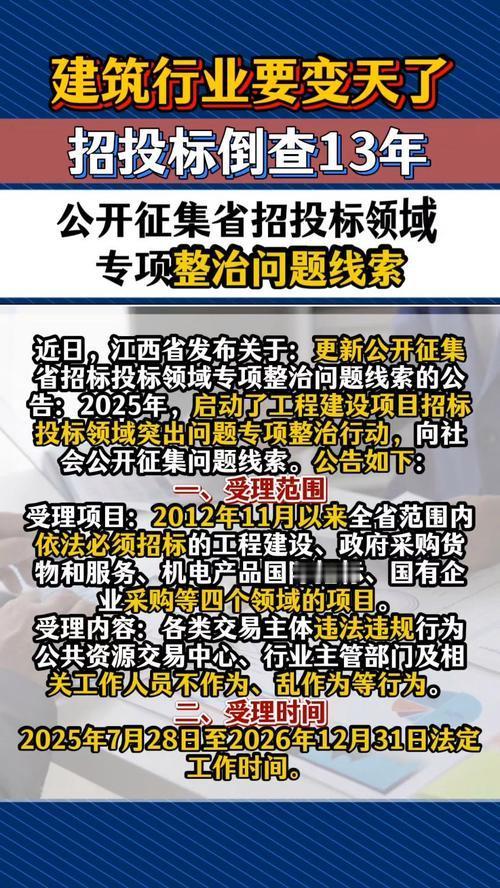

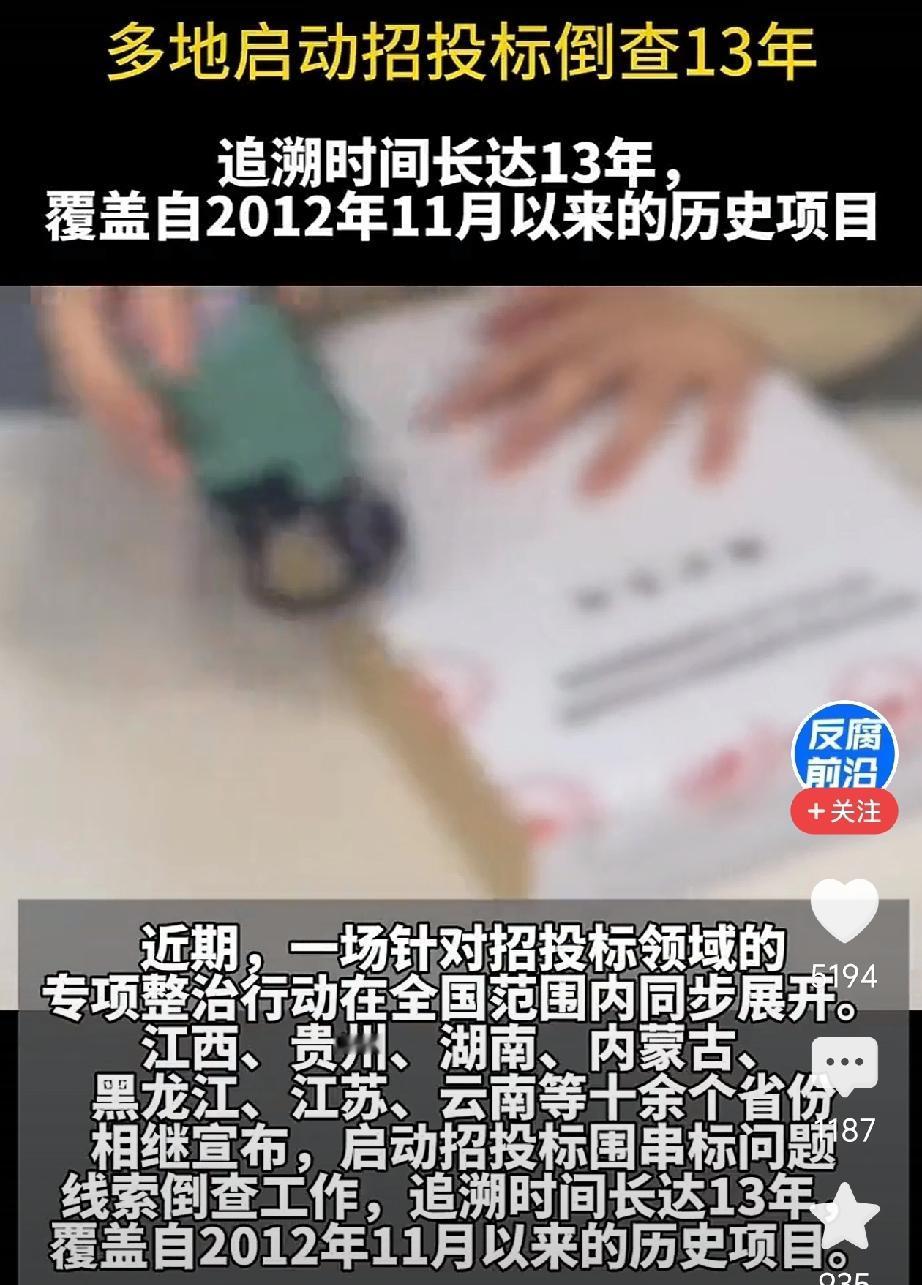

倒查13年,有些人要开始颤抖了。 最近,一场针对招投标领域的专项整治行动在全国范围内同步展开。像江西、贵州、湖南、黑龙江、江苏、云南等十余个省份,已经宣布了时间表和路线图,开始进入执行层面。 最让昔日暗箱操作者坐立难安的是,此次整治追溯年限长达13年,2012年11月以来的所有项目都将被逐一核查,那些潜藏多年的违规操作再也藏不住了。 招投标本是市场公平竞争的核心环节,凭实力说话、靠口碑中标本该是行业常态。可围标串标这一顽疾,却像附骨之疽般侵蚀着市场根基,成为众人唾弃的行业毒瘤。 这种操作往往披着合规的外衣,标书制作滴水不漏,流程走得有板有眼,外人看着全程公开透明,实则早已是甲乙双方联手布下的迷局。 他们或是提前串通招标代理机构,量身定制倾向性条款;或是找好关联公司陪标,用“一企多注”的把戏营造竞争假象,明明是暗箱操作,却能做得天衣无缝,让人抓不到把柄。 更令人无奈的是,不少人明知其中有猫腻,却因缺乏实质证据,只能眼睁睁看着违规者用“合法”手段夺走项目,让真正有实力的企业错失机会。 这种乱象带来的危害远不止破坏竞争公平那么简单。2023年全国政府采购规模已突破3.4万亿,公开招标占比超七成,如此庞大的资金体量若被围标串标者操控,造成的损失难以估量。 项目价格被人为抬高早已是公开的秘密,围标者会提前统一制定报价策略,设计好阶梯式价格区间,尤其是在竞争性谈判项目中,几家投标单位的报价往往惊人接近,看似激烈竞争,实则都是精心算计的结果。 最终中标价远高于实际成本,多花的每一分钱,本质上都是公共资源的浪费。质量缩水更是直接威胁公共利益,围标串标必然少不了甲方内部人员参与,这些人本应是项目质量的监管者,却因自身牵涉其中,沦为违规操作的“保护伞”。 为了榨取更多利润,他们与乙方沆瀣一气,在施工中偷工减料、以次充好。就像某些公路项目,经过层层转包抽成,到实际施工方手中时,预算已被扒得只剩皮毛,只能用劣质材料凑数,最终修出的“豆腐渣工程”,下雨就塌陷,简直是拿老百姓的生命安全开玩笑。 此次专项整治之所以引发广泛关注,正是因为它精准击中了行业痛点。国家审计署此前发现42个部门存在83处招标采购违规问题,不少行为已超过十年,这也印证了倒查13年的必要性。 “天网恢恢,疏而不漏”,13年的时间跨度,足以让许多违规行为被遗忘,但正义从不会缺席。这场整治风暴不仅是对过往乱象的清算,更是对未来市场秩序的重塑。 它告诉所有市场参与者,靠暗箱操作、权钱交易谋利的时代已经过去,只有坚守诚信、提升实力,才能在市场中立足。随着制度漏洞的不断修补、监管技术的持续升级,围标串标的生存空间将越来越小。 期待这场整治能彻底肃清行业乱象,让招投标回归公平竞争的本质,让公共资源真正用在刀刃上,让每一个项目都经得起时间和人民的检验。