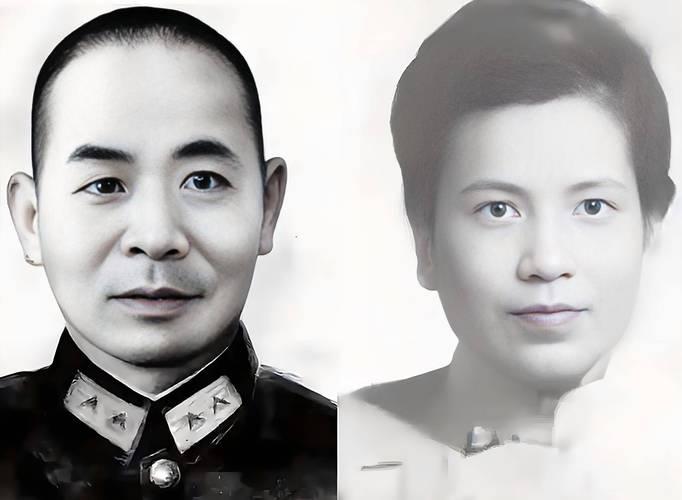

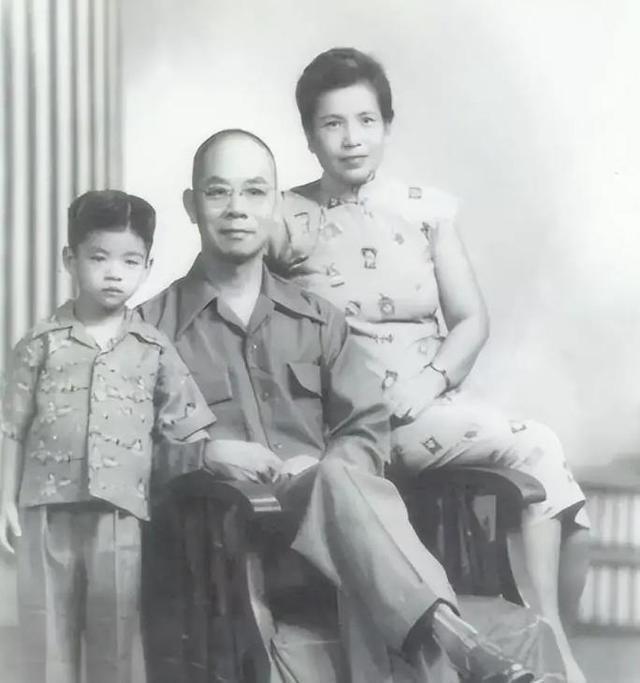

1950年,吴石被捕后,他的上司周至柔做了几件事情想救他,原因很简单,他在日记中写道:“若今日杀吴石,他日必有人效仿!” 1950年6月,台北军法处以“通共”罪名判处国防部参谋次长吴石死刑。消息传出,空军总司令周至柔三次面见蒋介石据理力争,甚至不惜据理力争时情绪激动。 1950年3月台湾,蒋介石刚复行“总统”职权,岛上聚集着大量从大陆撤退的军民,军队建制残缺,美国仍持观望态度。4月当局修订“惩治叛乱条例”,肃共氛围空前紧张。 吴石的身份尤为特殊——他是军中罕见的复合型人才,抗战时期长期主持军令部情报分析工作,为正面战场多次战役提供关键情报支撑;退守台湾后执掌全军核心军情,蒋介石的战略部署均需经其梳理汇总。更关键的是,吴石此次暴露,源于中共台湾省工委书记蔡孝乾叛变泄密。 吴石被捕时,周至柔正主持空军整编工作。得知消息后,他未按常规流程提交报告,当日便前往蒋介石办公室进言。 据周至柔副官事后回忆,他进门后直言其事,细数其战功:“校长,吴石在桂林战役中冒死带出核心军事情报,曾保全三个军的兵力!此时处决他,日后谁还敢承担要害岗位的重任?”蒋介石以“证据确凿”为由,未采纳其意见。 首次进言未果后,周至柔并未放弃,转而采取了更为严谨的举措。他连夜整理两份核心材料:一份是吴石的战功履历,附带五位战区司令的联名证明;另一份是军情系统人员名录,用红笔标注出多名与吴石经历相似的高级军官。 次日他将材料呈至参谋总长办公室,直言:“此时处决吴石,这些军官恐会消极怠工或请求调离,军情系统将陷入瘫痪,届时无人应对共军情报工作。” 最为关键的第三次努力中,周至柔联合多位军种主官联名进言。这份联名函未纠结吴石是否冤屈,而是聚焦军事层面的实际影响:退守台湾以来,已有多名高级情报官叛逃,若再处决吴石这般功勋卓著的核心官员,“恐令将士心寒,无人再信‘功过相抵’的治军原则”。 这一观点恰好击中蒋介石的顾虑——当时美国尚未明确援助意向,军队士气全靠过往战功维系。 后世不少解读将此事归因于二人私交深厚,实则二者并无同乡或密友关系。 周至柔竭力营救的核心原因,藏于其日记中未完整记录的考量:“若今日杀吴石,他日必有人效仿!”此处的“效仿”,并非指效仿吴石的行为,而是指效仿因畏惧风险而明哲保身的心态。 周至柔深知,1950年的国民党军队,匮乏的并非武器装备,而是敢于承担核心职责的骨干。他早年接手空军时,曾面临不少飞行员出现逃亡的困境,正是凭借“功不埋没、过不滥罚”的治军原则,才稳定住部队建制。 一个细节足以印证其深层考量。吴石案审理期间,周至柔特意在空军内部召开表彰大会,为三位成功破译大陆电台的情报官授勋,并公开表态:“凡为军队履职尽责者,即便偶有失误,总部亦会予以公正对待。” 这一举措显然是做给全军将士看——他试图营救的不仅是吴石个人,更是军队内部“权责对等”的信任体系。 遗憾的是,这些努力未能改变最终结局。1950年6月10日,吴石与前“联勤总部”第四兵站总监陈宝仓、总务处交际科长聂曦、中共地下党员朱枫一同被处决于台北马场町。 据记载,行刑前周至柔派人送去一身新军装与一枚青天白日勋章,以维系军人最后的尊严。 而他日记中的担忧随后应验:半年内,国民党军情系统多名高级军官以“养病”为由请辞,核心岗位一度出现无人敢接的局面。 周至柔的营救行为,本质是动荡环境下的军事管理智慧。1950年的台湾局势,如同一艘危局中的舰船,吴石便是执掌关键航向的核心船员。 处决他或许能达成短期震慑效果,却会导致更多核心岗位人员畏缩不前。周至柔试图保全的,从来不是吴石的性命,而是这支军队维持运转的核心能力。 蒋介石的决策背后,则是更深层的政治考量。他并非不知处决吴石的军事风险,却仍坚持原判,根源在于1950年的地缘困局:4月国民党军队对上海发起空袭后,两岸局势骤然紧张;同时美国不断施压要求“肃清内部隐患”。 处决吴石,既能向美国表明“整肃”的决心,又可震慑内部潜在异见者。这就形成了鲜明对比:周至柔计算的是“军队生存账”,蒋介石权衡的是“政治求生账”。 回望这段历史,周至柔的营救更像是乱世中的一声无奈叹息。他深谙“诛杀功臣寒将士之心”的古训,却无力抗衡政治博弈的现实。 而“若今日杀吴石,他日必有人效仿!”的记载,更成为跨越时代的管理警示:无论局势何等危急,核心成员的信任体系都不可透支,一旦信任崩塌,再强大的组织架构也会分崩离析。这正是这段历史留给后人的重要启示。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。