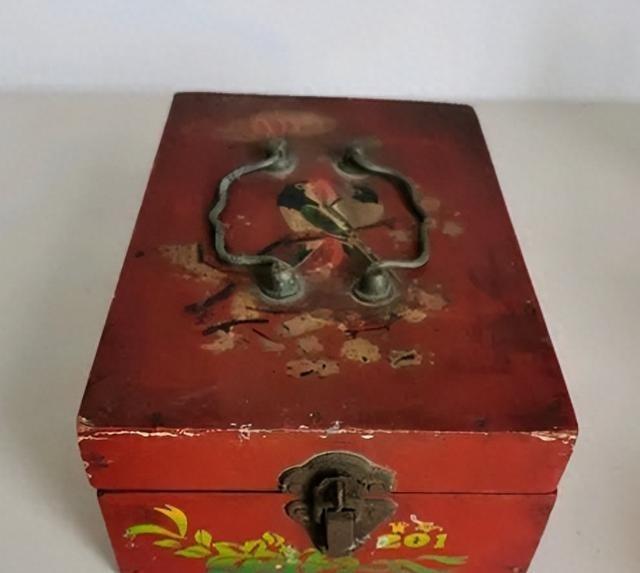

1988年,辽宁一老农去世后,女儿整理父亲遗物时,发现一破烂木盒,打开一看顿时心脏狂跳,竟是一件镶满100多颗粉蓝宝石的项链 1988年春天,辽宁喀喇沁左翼蒙古族自治县后坟村,老农刘老汉撒手人寰。女儿刘春花在清理遗物时,从墙角柜子底部翻出一个破旧木盒。打开的瞬间,她被眼前的景象惊呆了——盒中竟躺着一串镶嵌105颗粉蓝宝石的饰品,在阳光下闪烁着璀璨光芒。一个普通农民,怎会拥有如此贵重的宝物?这串神秘的饰品究竟从何而来? 这串饰品的真实身份,要从200年前的一场惊心动魄的刺杀案说起。 嘉庆八年闰二月二十日,也就是1803年4月,嘉庆帝从圆明园返回紫禁城。中午时分,御驾经过神武门,准备前往斋宫。按照规矩,神武门内外有上百名侍卫和官员护卫,可谓戒备森严。 就在这时,一名叫陈德的中年男子突然从西厢房后窜出,手持尖刀直奔御轿而去。现场上百名侍卫竟被这突发状况吓懵了,没有一个人敢上前。眼看刺客就要冲到御轿前,关键时刻只有六个人挺身而出。 这六人中,有嘉庆帝的侄子定亲王绵恩,有嘉庆帝的姐夫拉旺多尔济,还有一位叫丹巴多尔济的蒙古王公。丹巴多尔济是喀喇沁左旗人,他的妻子是乾隆帝孙女,因此被安排在宫中担任乾清门侍卫。 六个人赤手空拳扑向持刀的陈德,拉旺多尔济抱住刺客腰身,其他人也冲上去按住手脚。陈德拼命挣扎,手中短刀胡乱挥舞。混战中,绵恩的衣袖被划破,丹巴多尔济身上连中三刀,鲜血染红了官服,但他咬牙坚持不松手。最后,陈德被众人合力制服。 事后查明,陈德是个厨师,曾在内务府干过活,对宫里路线比较熟。因为妻子病故、被东家辞退,生活走投无路才铤而走险。嘉庆帝震怒之余,对护驾有功的六人重重赏赐。丹巴多尔济因舍身护主、身负重伤,被晋封为贝勒,允许在御前行走。 丹巴多尔济去世后,朝廷为其在辽宁喀喇沁左旗修建了规模宏大的墓园,占地8100平方米,建有两层享殿,墓地四周种满松树。墓中陪葬了大量珍贵文物,包括金凤饰件、银簪、蓝碧玺朝珠、镶玉金项圈、雕花如意、织锦经被、金壳怀表、白玉鼻烟壶等物品。这些陪葬品彰显了朝廷对忠臣的褒奖。 时光荏苒,转眼到了1988年。丹巴多尔济的墓地所在地,早已变成后坟村的农田。老农刘老汉在这片土地上耕作了大半辈子,家境清贫,靠着几亩薄田养活一家人。 这一年,刘老汉病逝。女儿刘春花在整理遗物时,从墙角的旧柜子底部发现了那个破旧的木盒。木盒外表灰扑扑的,边角磨损,布满霉斑,看起来毫不起眼。 打开盒盖的瞬间,刘春花愣住了。盒中躺着一串饰品,上面镶嵌着105颗粉蓝色宝石,每一颗都散发着温润的光泽。她从未见过如此精美的东西,更想不通父亲怎会藏着这样的宝物。 第二天,刘春花拿着饰品去县城珠宝店询问。珠宝店老板看后也拿不准,建议她去文化站找专家鉴定。县文化站的几位专家仔细研究,用放大镜观察宝石,用仪器检测成分,又翻阅大量历史资料。经过数小时考证,专家们给出结论:这不是普通项链,而是清代宫廷的朝珠。 朝珠是清朝官员穿朝服时必须佩戴的饰物,由佛教念珠演变而来,通常有108颗珠子。朝珠的材质十分讲究,东珠、翡翠、碧玺、珊瑚等都是常见材料,不同品级的官员使用的材质也不同。这串朝珠镶嵌的是碧玺宝石,工艺精湛,保存完好,应该是清代中期的物品。 专家们进一步推断,这串朝珠很可能来自丹巴多尔济墓。墓地就在后坟村附近,后来遭到破坏,部分文物流失。刘老汉可能是在田间劳作时偶然拾到这串朝珠,觉得贵重就藏了起来,但他不懂文物知识,也不知道该如何处理,就这样秘密保存了多年。 得知朝珠的来历后,刘春花做出了一个决定。虽然家里并不富裕,虽然这串朝珠价值不菲,但她主动表示要把朝珠上交给国家。县文化站当即给了她200元奖励,在1988年这笔钱够一家人几个月开销,但和朝珠的真实价值比起来微不足道。 文化站为朝珠建立了完整档案,详细记录尺寸、材质、数量等信息,并拍摄存档。这串朝珠随后被送往博物馆收藏,成为珍贵的馆藏文物。 刘春花的事迹在当地传开后,有人夸她觉悟高,也有人替她可惜。但她从不后悔,她说文物是国家的东西,放在博物馆里让大家都能看到,这才是它该去的地方。县里专门给她颁发了荣誉证书,她的名字也被记录在县志中。 如今,这串朝珠静静躺在博物馆展柜里,标牌上写着它的来历和捐赠者姓名。每当有参观者驻足观看,讲解员都会讲述两个故事:一个是清朝忠臣丹巴多尔济舍身护主的英勇,另一个是普通农民刘春花主动上交文物的品德。 这串跨越200年的朝珠,见证了忠诚与奉献的传承。从皇宫到墓葬,从田间到博物馆,它串联起历史与现实。刘春花用朴实的行动告诉我们,保护文物不分贫富,每个人都能为守护民族记忆出一份力。你身边有没有类似的文物故事?欢迎在评论区分享。