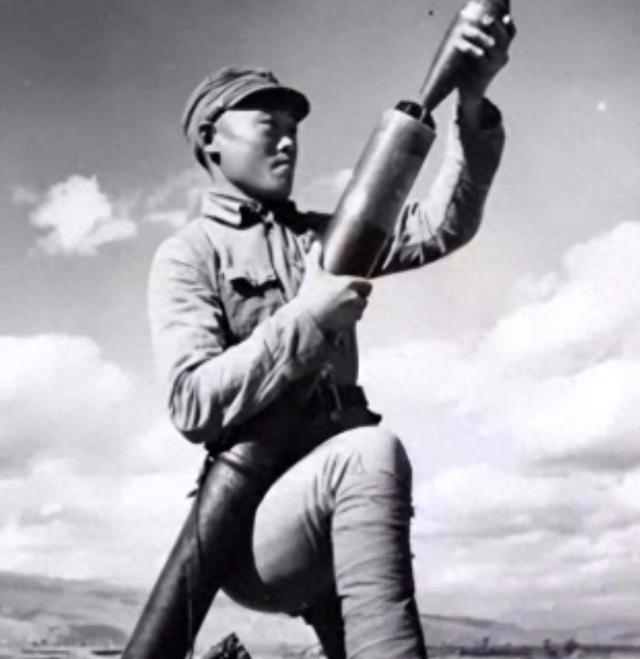

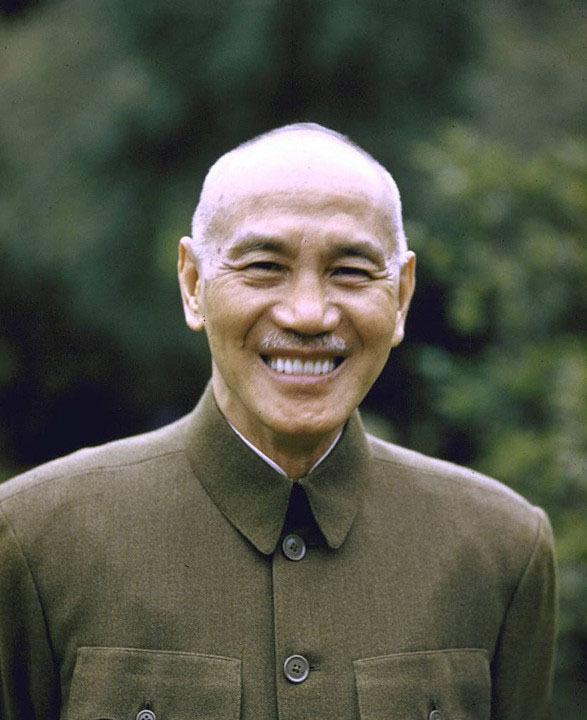

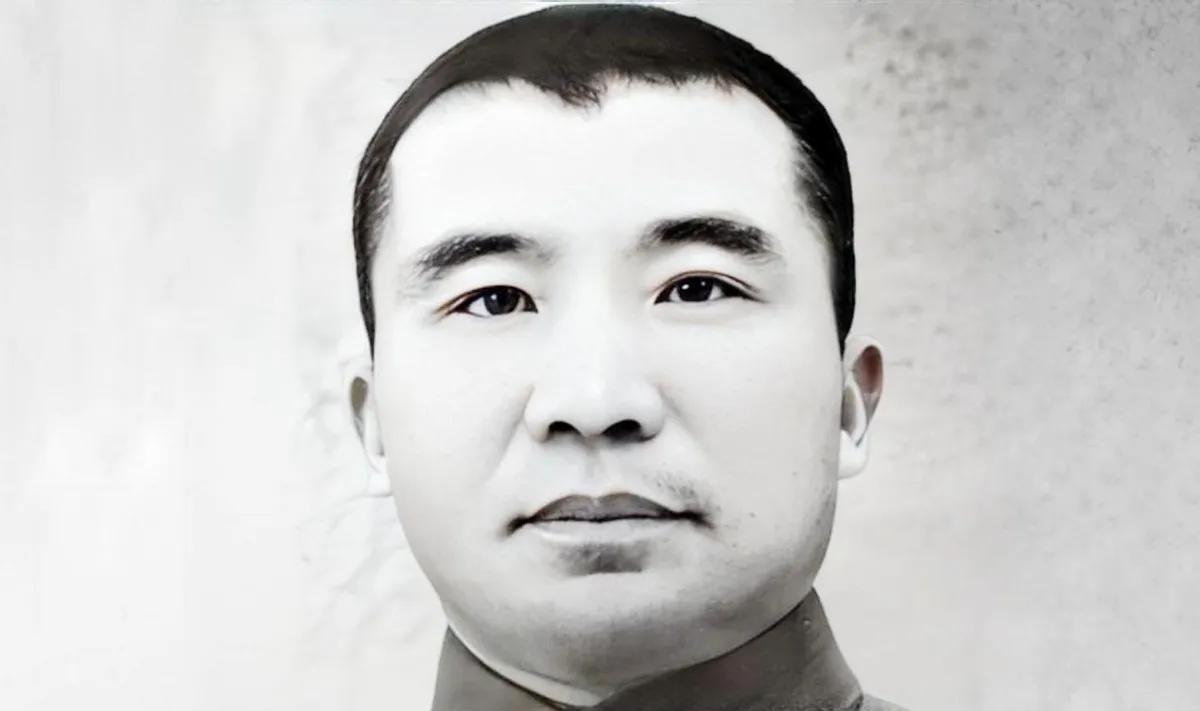

1945年,在山上休息的迫击炮手陈宝柳,忽然发现30多个日军和几个女人,正在不远处的榕树下。他感觉这是个难得的机会,于是就悄悄架起迫击炮。打算给他来一发。 1945年3月,国民党部队推进江西赣州山区,陈宝柳所在连队完成一段行军后,选择坡地休整。他独自处理迫击炮维护,抬头间发现下方榕树下聚集三十多名日军士兵,外加几名汉奸女子。他们围坐一处,无人站岗,军服松散,身边丢着武器和补给。陈宝柳评估形势,这么多敌人在开阔地带暴露,正是难得机会。他用大拇指比量距离,估算约三百米,坡度需调整炮管仰角。 他向附近战友报告,获准行动后,固定炮座,用泥土和石块加固。填入第一枚炮弹,击发后,爆炸覆盖树下中心,十多名日军当场毙命。剩余人员训练有素,立即分散逃窜,有人向左侧灌木,有人滚向右侧坡下。陈宝柳观察动向,快速调整刻度,第二发紧随,追击左侧群,炸翻更多人。第三发锁定右侧,间隔不足三秒,整个过程不到十秒。三十多名日军和几名汉奸女子全数阵亡,无一逃脱。 这次射击靠他一人完成,连队事后清点,现场散落步枪、弹夹和地图。团长记录战果,表彰他操作精准。陈宝柳的战术源于实战积累,先发一弹扰乱,再连击压制,避免敌方重组。这场战斗提升了部队士气,也暴露日军在赣州外围的疏忽。日军小队本为补给或联络,却因放松警惕全军覆没。国民党部队借此推进顺利,控制周边高地。陈宝柳的迫击炮成为关键武器,他的命中率在这次行动中再创新高。 榕树事件后,连队继续作战,陈宝柳参与多场小规模交火。他的战绩逐步累积,发射炮弹总数达两百余发,累计歼敌四百多人。日军在赣南地区压力增大,补给线受阻。这次孤胆射击虽短暂,却直接削弱敌方一支部队,间接为大部队打开通道。陈宝柳的经验被队友借鉴,炮兵组训练加强类似战术。国民党高层虽未特别宣传,但基层认可他的贡献。抗战进入尾声,这种零星胜利积累成整体压力,推动日军收缩防线。 日本投降后五个月,蒋介石启动内战,陈宝柳接到命令,要用炮火对付国内民众。他维护装备却拒绝执行,对团长直言无法下手对同胞开火。最终,他脱下军装,背起简单行囊,步行三个月穿越山川,返回温州永嘉老家。村里人见他归来,帮着盖房娶妻,他生下两个儿子,从事农活维生。军旅经历他闭口不谈,平日只管田地和家务。 2015年,当地民政部门排查抗战老兵,在山村找到93岁的陈宝柳。工作人员为他别上中国人民抗日战争胜利70周年纪念章,他站直身体敬礼。档案显示,他抗战中歼敌四百余,数据令后来炮兵惊叹。两个儿子先后入伍,小儿子查阅父亲记录,感慨那段隐秘战绩。陈宝柳晚年身体硬朗,常对孙辈讲起对日作战,只提实战要点,不添枝叶。