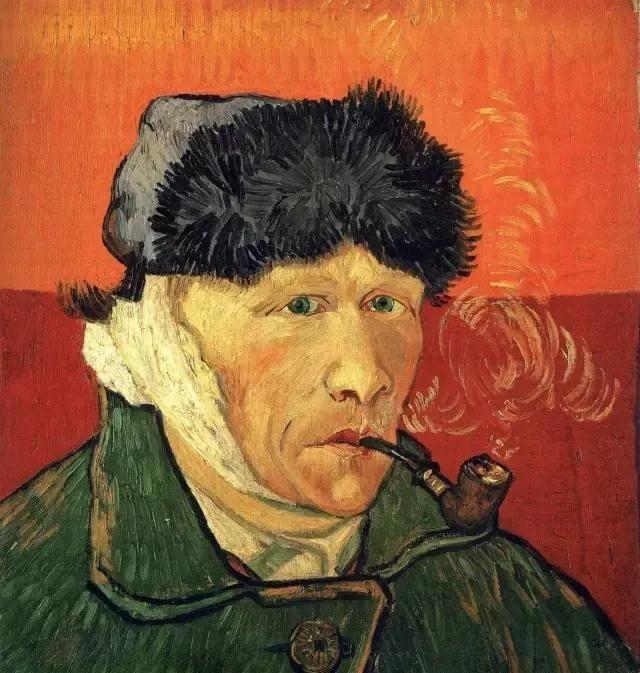

1888年12月24日,梵高割下自己的一只耳朵,把它当作圣诞礼物送给了一个妓女。镇上的人都被吓坏了,联名请愿把梵高送进精神病院。 1888年冬天,法国阿尔勒的一个小镇突然炸了锅,不是因为战争,不是因为瘟疫,而是一个叫梵高的荷兰人,在圣诞夜把自己的耳朵割下来,还郑重其事地包好,送给了当地妓院的一位姑娘。 这不是艺术装置,也不是行为艺术,而是一场彻头彻尾的精神风暴,从此,梵高成了疯子,镇上的人吓得联名要把他关起来。 要说这世界上最悲伤的天才,梵高绝对排得上号,他画画,是为了活命,也是为了逃命。1888年冬天的法国南部并不温暖,尤其对一个精神状态本就不稳定、钱包也不鼓的画家来说,更是雪上加霜。 那时候,梵高和高更同住在“黄房子”。这个组合原本是艺术碰撞、灵感四溢的梦幻搭档,但现实比油画更混乱。 两人天天吵架,吵到最后,高更摔门走人。梵高崩溃了,彻底崩溃。他用剃刀割下了自己的整只左耳,不是耳垂,不是小创伤,而是干脆利落的一刀到底。 要知道,这事发生在圣诞节前夜,他不是给人送苹果,也不是写张祝福卡,而是送了个“血淋淋”的耳朵,这不是浪漫,是绝望。 有人说这是艺术家的癫狂,但更像是他对这个世界最后的控诉。他把耳朵送给一个名叫加布里埃尔的妓女。 那个女孩其实不过17岁,为了给父亲治病欠了债,在妓院里做工。梵高可能是想通过这场“献礼”保住一点人性的温度,可惜这份温度太烫手,吓坏了整个小镇。 现在回头看,很多人喜欢把梵高标签为“疯子”,但问题是:那个时代懂什么叫精神病?19世纪末的欧洲,精神病人基本被当成“社会垃圾”处理。 谁要是情绪不稳定、行为怪异,不管你是艺术家还是农夫,统统打包送进精神病院。 割耳事件之后,阿尔勒的居民开始恐慌,他们不理解这个满脸胡渣、疯言疯语的外国人到底在干嘛。 于是,大家联合签名,请愿政府把梵高送走,警察也不含糊,直接在报告里写:“这个人有严重精神错乱,建议立即隔离。”连梵高的医生雷伊也表示,他的状态“极不稳定”。 但问题在于,谁来定义“正常”?我们今天知道,梵高可能患有双相情感障碍,这种病发作起来,一会儿天马行空,一会儿低到尘埃,情绪像过山车一样上下翻滚。 而在那个年代,这种病根本没有名字,只被粗暴地归为“疯病”,他被关进了圣雷米精神病院,住在那儿的日子,他没有停笔,反而画出了《星月夜》《鸢尾花》《麦田与乌鸦》这些传世之作。 那种色彩的扭曲,线条的疯狂,正是他内心世界的真实写照,你说他疯?可他比谁都清醒,只是这个世界太聒噪,他听不下去了。 我们习惯把艺术和美划等号,但梵高的艺术,是从痛苦里长出来的,他不是为了名利,也不是为了炫技,而是为了生存,心理上的生存。 在他割耳前后,生活压得他喘不过气,画卖不出去,身体常年营养不良,和高更的友情变成敌意,连最基本的社交都让他感到窒息。 他想要表达,却没人听懂。他想要亲密,却总是被误解。他把耳朵割下来,不是因为失控,而是因为实在没有别的出口。 而且,这件事并不是艺术史上孤立的案例。别忘了,20世纪的毕加索也曾说:“艺术是从痛苦中诞生的。” 更近一点,美国的库尔特·柯本在自杀前留下的话也是:“我宁愿被讨厌,也不愿再假装快乐。”天才和痛苦,常常是连体婴。 我们不能用“疯子”两个字轻易概括一个人的全部,割耳事件之所以能在今天依旧被反复提起,并不是因为它“猎奇”,而是因为它刺痛了我们对所谓“正常”的理解。 在19世纪的欧洲,心理疾病就像是社会的阴影,被刻意遮蔽,梵高是那个时代最响亮的警钟,可惜被当作怪物处理了。 他的故事,不只是一个画家的悲剧,更是一整个社会对“异类”的排斥写照。小镇的人们不是恶意,他们只是恐惧。 面对自己看不懂的行为,第一个反应就是排斥。这种机制,放到今天也依然存在,只是换了个马甲。 在如今这个信息爆炸、节奏飞快的社会,精神压力早已成了现代病。焦虑、抑郁、躁狂,不再是少数人的“隐疾”。 越来越多的人和梵高一样,被困在自己的脑海里。但不同的是,现在我们有更多的工具,有更开放的声音,也有越来越多的人开始理解“情绪病”并不是矫情。 可话说回来,真正理解梵高的,永远不是那些站在展厅前面端着红酒点评他的作品的“艺术爱好者”,而是那些在夜里独自崩溃、也试图用某种方式把痛苦变成表达的人。 1888年那一夜,梵高割掉的,可能不是耳朵,而是他与这个世界之间最后一层“滤网”。他太敏感了,敏感到把所有的声音都听进去,最后只能用极端的方式让自己安静下来。 信息来源:《梵高传》