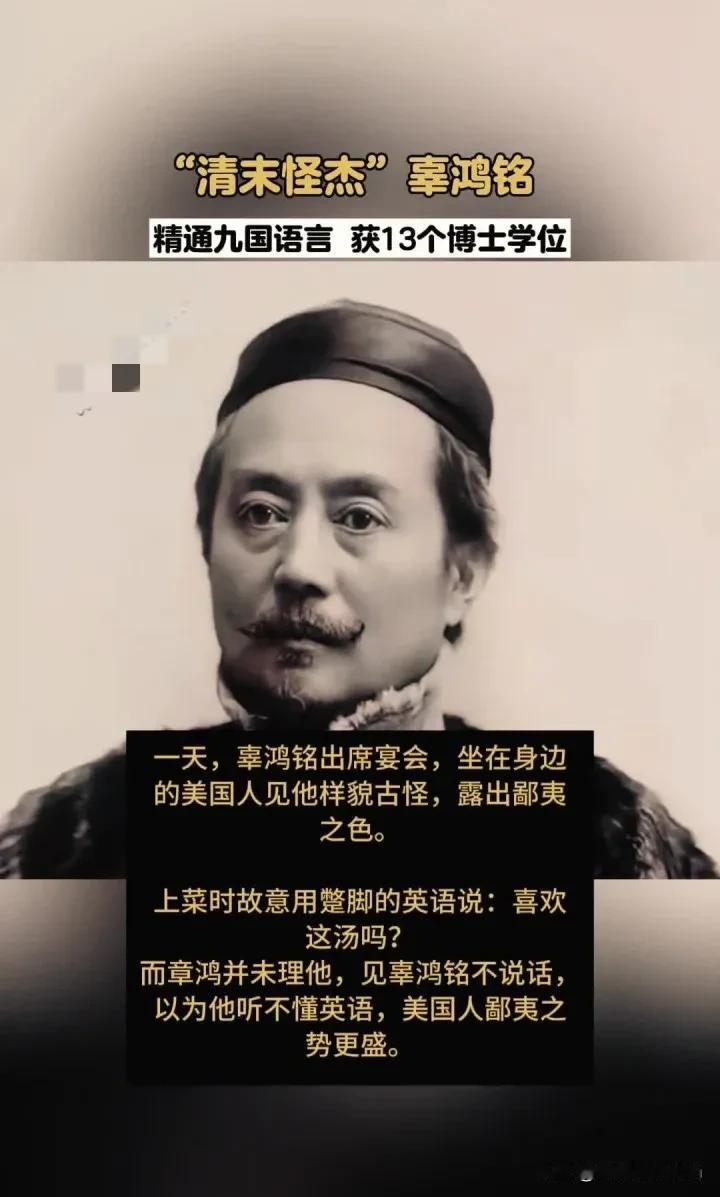

一次,辜鸿铭参加宴会,美国女人一脸鄙夷地看着辜鸿铭,上菜时,她故意用嘲讽的语气:“你喜欢这汤吗?”辜鸿铭没有回答,美国女人以为他听不懂英语,气焰更是嚣张,没曾想,当辜鸿铭上台演讲完后,他望着吃惊的美国女人: “like speech(喜欢我的演讲吗)?” 没人知道,辜鸿铭当时没开口,不是听不懂,是懒得跟这种带着偏见的人掰扯。 这位生在马来西亚、留学欧洲的学者,光流利掌握的语言就有13种,英语更是说得比不少英国人还地道——他在英国爱丁堡大学读文学时,曾凭一篇英语论文让校长惊叹“东方人竟能把英语文字玩到这种地步”,后来还出版过英文著作《中国人的精神》,在西方学界圈粉无数。 穿长袍、留辫子的模样,不过是他坚持的文化立场,可不是什么“不懂西方”的证明。 那时候的上海租界宴会,总有些外国人事先带着傲慢。美国女人见辜鸿铭穿传统长袍,没戴西式礼帽,上菜时特意凑过来,用放慢三倍的英语问“你喜欢这汤吗”,眼神里的轻视藏都藏不住。周围几个外国人跟着笑,有人还小声议论“估计连汤的英文名都听不懂”。 辜鸿铭端着汤碗,眼皮都没抬,只慢慢用勺子撇去浮油——他心里清楚,跟这种靠外貌判断他人的人争论,只会拉低自己的格局,不如等个合适的机会,让事实说话。 宴会过半,主办方请辜鸿铭上台讲话,原本喧闹的大厅瞬间安静不少,好些外国人抱着“看笑话”的心态坐直身子。 没人料到,他一开口就是纯正的伦敦腔,没有丝毫口音,从中国传统文化里的“礼”,讲到西方启蒙运动的“理性”,再到中西文明该如何平等对话,逻辑清晰得像手术刀,连引用的莎士比亚诗句都精准到章节。 台下的议论声渐渐没了,有人开始掏出本子记,刚才嘲笑他的几个外国人,脸色慢慢变了。 演讲结束时,大厅里的掌声响了足足半分钟。辜鸿铭没急着下台,目光越过人群,直直落在那个美国女人身上,用跟她当初一模一样的语气,慢悠悠问了句“like speech?”。 美国女人的脸一下子红到耳根,手里的酒杯晃了晃,酒洒在礼服上都没察觉——她这才明白,自己刚才的嘲讽有多可笑,眼前这个穿长袍的中国人,不仅听得懂她的话,还能用她的语言,讲出让她自愧不如的见解。 辜鸿铭这辈子,就爱用这种“不卑不亢”的方式打脸傲慢。有人说他留辫子是“守旧”,他反怼“我的辫子在头上,你们的辫子在心里”;西方学者质疑中国没有哲学,他就用拉丁语背诵亚里士多德的著作,再对比孔子的思想,让对方哑口无言。 他从不用激烈的争吵证明自己,却总能用学识和风度,让那些带着偏见的人意识到:文化没有高低,尊重从来不是靠衣着或语言获得,而是靠实打实的实力。 那场宴会后,有人问辜鸿铭为什么不早点反驳美国女人,他只淡淡说:“跟人争辩,赢了口舌也赢不了尊重;可当你站在台上,把道理讲透,把学识亮出来,不用争,对方自然会明白自己的浅薄。” 这话放在今天仍不过时——真正的自信从不是张牙舞爪,而是像辜鸿铭那样,哪怕穿着与周围格格不入的长袍,也能凭内在的学识,赢得所有人的正视。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。