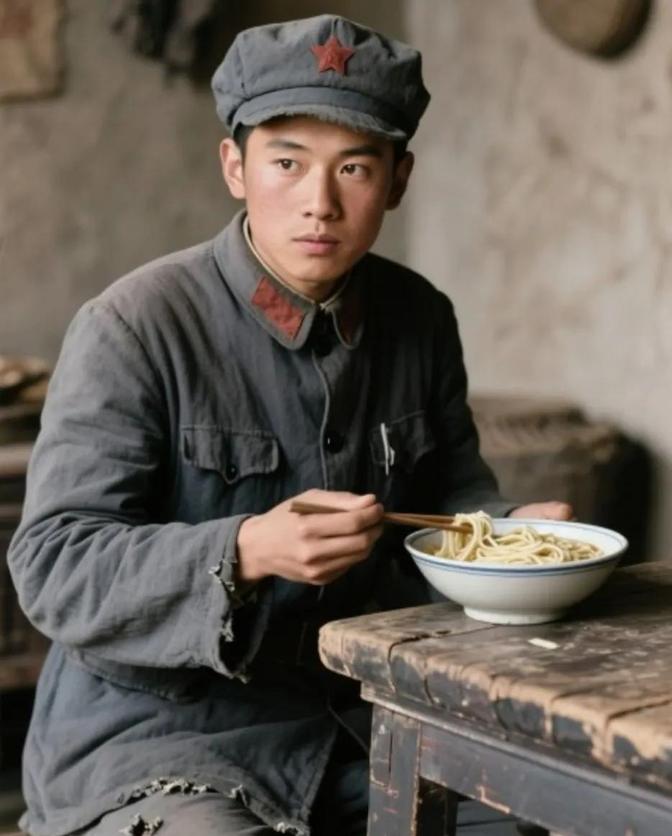

[微风]1937 年,一老乡给西路军电台台长耿锡祥做了一碗面条。耿锡祥狼吞虎咽时无意中一抬头,发现老乡神情不对。他心中一惊,放下碗就跑。老乡扯着嗓子大喊:“有坏人喽,赶快抓喽!“ 当时的耿锡祥已极度饥饿,所以才敲开一户农家讨饭,老乡起初有些犹豫,随后却热情地为他煮了一碗粗粮青稞面。 可就在他埋头吃面时,察觉到了异常,老乡眼神飘忽,手部小动作不断,作为一名训练有素的报务员,对环境信号的敏感是刻在骨子里的本能,他立刻判断出危险,放下碗转身就跑。 这种警觉源于耿锡祥的职业本能,1909年,他出生于湖北黄安的穷苦农家,1927年参加黄麻起义投身革命。 1931年,因头脑灵活、动手能力强,他被派去学习无线电技术,成为红四方面军通讯部队的骨干,他的工作就是从杂乱的电流噪音中捕捉关键讯息,这种从细节中提取关键信号的能力,成了他逃亡路上的救命法宝。 耿锡祥曾被俘入狱,他的逃亡并非一时冲动,他敏锐地发现,连队和排级干部都去营部集训,看守守备变得松懈,这正是最佳的行动信号,于是他和两名战友借着木杆翻出围墙,成功避开马家军骑兵的追捕,躲进了深山。 穿越兰州城必须经过黄河铁桥但他没有通行证,他没有选择硬闯,而是观察到管理上的漏洞,悄悄混进运煤车,顺利蒙混过关,每一次决策都如同在工作中精准破译信号一般,沉着且果断。 但仅凭警觉和技术还不够,孤身绝境中,支撑他走下去的是坚定的信念和身份认同,他的战友方纪寿与他一同被俘,逃跑失败后遭受毒打,最终绝望自杀,战友的牺牲让耿锡祥悲痛万分,却也更坚定了他“必须活着归队”的决心。 逃亡途中,他捡到一块烧焦、带有苏联标记的电台零件,这个小小的物件成了他的精神寄托,时刻提醒着自己的身份和归队的目标。 而真正改变他命运的,是遇到一位河南籍打铁师傅,这位师傅曾被红军俘虏,红军不仅没有为难他,还善待他并资助他回家,这份恩情让师傅铭记于心,见到耿锡祥后,当即决定相助。 铁匠带耿锡祥到亲戚家,用自己的钱为他换了西北当地人穿的大棉袄和白头巾作伪装,还亲自护送他一段路,避开了巡逻兵。 临别时,铁匠塞给他一个弹簧,这个不起眼的零件上刻着西路军电台的呼号频率,这枚弹簧瞬间成了希望的象征,让他明确:组织还在,归队有了可能。 耿锡祥的归队之路,也是一场对人性的考验,从态度不明的煮面老乡,到仗义相助的打铁师傅,他遇到了形形色色的人。 面对未知的人性,他依靠专业判断规避风险;而铁匠的帮助,让他看到红军此前播下的善意,在危难时刻为自己提供了庇护。 逃亡中,他不断变换身份:扮作本地人躲避排查,也曾用那枚弹簧伪装成国民党逃兵,每一次伪装都是为了顺利通过人性与环境的双重考验。 后来,耿锡祥在定西再次被抓去当兵,随部队行军至驿马关附近时,他知道机会来了,这里已是八路军防区。 他借口上厕所,一口气跑到八路军警卫连驻地,那枚刻着频率的弹簧,成了他证明身份、与延安重新建立联系的关键信物。 当耿锡祥历经艰险抵达延安,亲眼看到宝塔山时,再也抑制不住情绪,泪流满面,此后,他的人生道路愈发开阔,曾任军政大学副教育长、北京军区炮兵副司令员等职,1961年被授予少将军衔,1990年,这位身经百战的老兵在北京逝世,享年81岁。 (主要信源:原文登载于湖北日报 关于“西路军中走出的红安籍共和国将领”的报道)