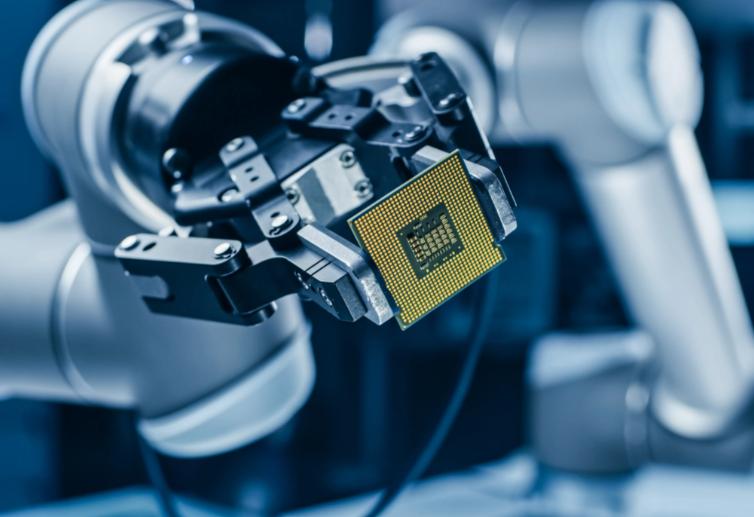

中国忍的时候,中美打不起来,中国不忍的时候,中美有打起来的风险,但中国忍了你美国几十年,你美国是把中国习惯当成日本韩国了,还是把中国习惯当成法国德国了? 中美关系这盘“棋”,真是越看越复杂,而“棋”局里最让人捉摸不透的,可能就是中国那套独特的打法,有人叫它“隐忍”,有人说这是“克制”,我们不妨称之为“战略耐心”。 这“耐心”可不是代表着什么天生好脾气,中国的“耐心”是种主动的选择,而不是没办法的妥协,这就相当于是用时间换空间,为自己的长远发展,争取宝贵的机会,要是问这份底气从哪来? 来看看家底就知道了,2023年超过126万亿人民币的GDP,加上那个庞大得吓人的国内市场,以及什么都能造的完整工业体系,两者都是这定力的基础,这种策略在科技领域,体现得淋漓尽致。 当美国把超过1000家中国公司拉进“实体清单”,试图从“根”子上卡住半导体和人工智能时,中国没有选择硬碰硬地搞对等报复。 相反它把外部压力,硬生生憋成了内生动力,埋头搞自主研发,华为Mate60里那颗麒麟9000S芯片,就是这么“熬”出来的,它标志着在高端手机芯片这个尖端领域,我们有了自己说了算的可能。 在国际上中国的”耐心“同样清晰可见,它不急着去挑战现有的国际秩序,而是像个”建筑师“一样,慢慢搭建新的合作框架。 那个覆盖超过150个国家和30个国际组织、累计投资超万亿美元的“一带一路”倡议,就是最好的例子,它追求的是平等互利的伙伴关系,而不是谁听谁的霸权模式。 即使是在贸易摩擦最激烈的时候,面对美国动辄超过100%、近乎于要中断贸易的“关税壁垒”,中国更多的还是选择,稳住全球产业链这盘“大棋”,展现一种负责任的大国姿态。 然而就是这份深思熟虑的“耐心”,在太平洋对岸却常常被读歪了,美国的战略圈里,总有人习惯性地把中国的克制,看成是软弱,以为这和日本、韩国的“顺从”,或是法国、德国的“妥协”是一回事。 这种根本上的认知偏差,是许多摩擦的源头,在这种误读之下,美国在南海等地搞的所谓“自由航行”就没停过,本质上就是在不停地试探,中国的底线到底在哪。 “耐心归耐心“,但绝不等于没有底线,一旦触及主权、安全这些核心利益,中国的反应会立刻从“克制”模式,切换到强硬的“反击”模式。 在南海面对挑衅,中国海军的监视、跟踪乃至驱离都是标准动作,这种决心的历史,可以一直追溯到20世纪50年代的朝鲜战争。 当年面对联合国军,外加提供后勤基地的日本,中国军队都没有丝毫退缩,那场战争至今,仍是美国对中国军力心存忌惮的“源头”之一。 在经济层面,中国手里同样也捏着一张非对称的“王牌”:稀土,这东西是制造芯片、新能源车、导弹和战斗机的命脉,中国在开采和提炼加工环节有巨大优势。 中国的战略是一种成熟的切换:在非核心利益上保持”耐心“,为发展争取时间,在核心利益上则寸土不让,果断“亮剑”。 对弈者如果不能准确理解,这份”耐心“的逻辑与决心,只把它当成可以利用的弱点,那迟早会撞上那条坚硬的底线,看懂这份“战略耐心”的双重性,或许才是避免误判、管控分歧的关键所在。