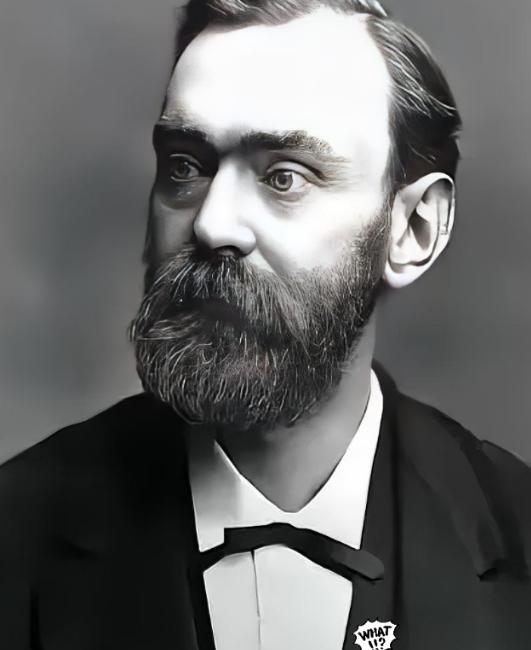

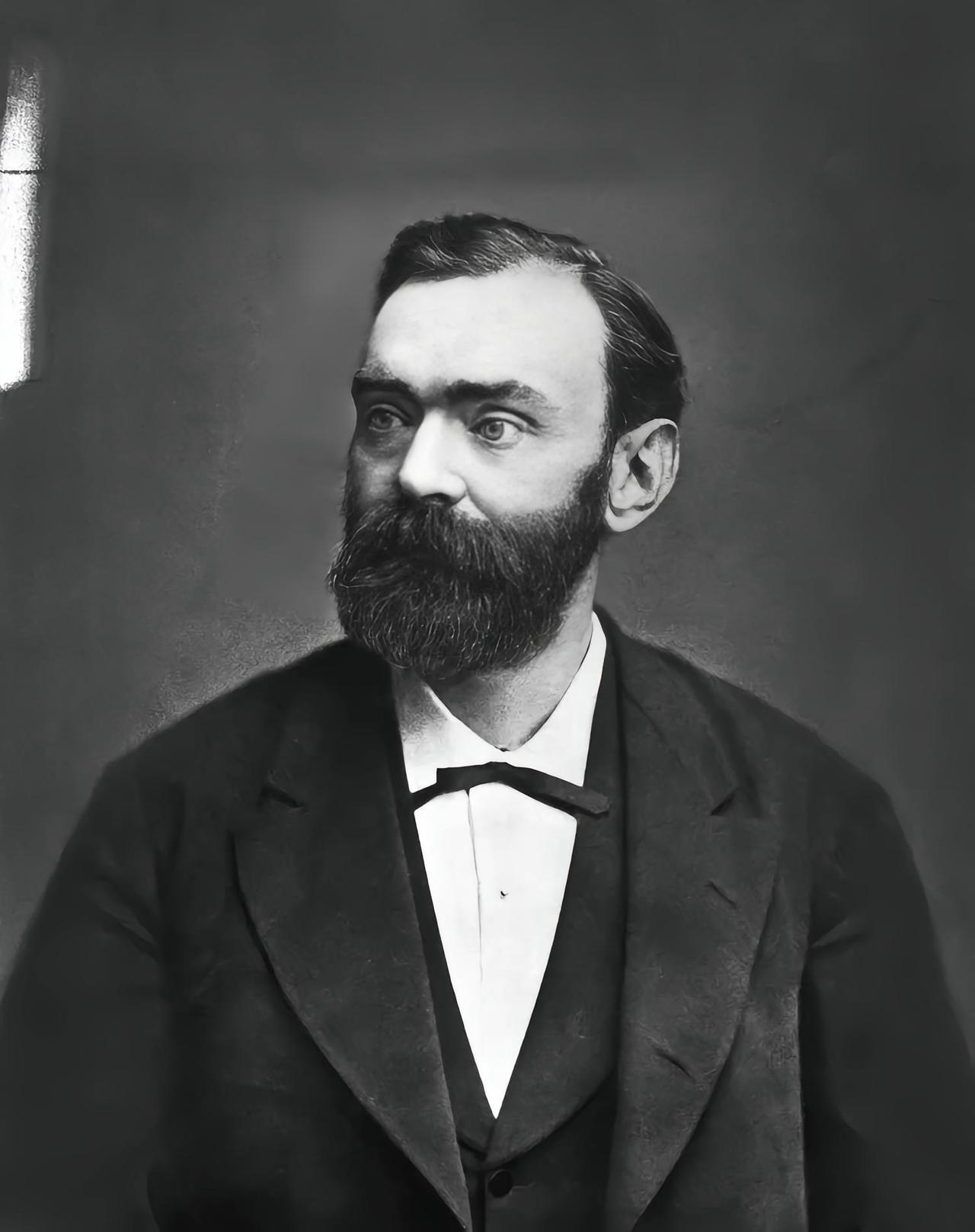

我一直以为,诺贝尔奖就是诺贝尔留了一大笔钱,然后每年从里面抠点儿利息出来发奖,结果今天才看明白,我天真了,这根本不是一个储钱罐,这是一个顶级配置、持续升级的“印钞机”。 诺贝尔1895年去世时,留下的遗产大概是3100万瑞典克朗,换算成当时的购买力,相当于现在几亿美元。 要是真按“吃利息”的路子走,这笔钱早被几十年的通胀和奖金发放啃光了。 但你看现在,诺贝尔奖的奖金不仅没缩水,反而还在涨。2023年每个奖项的奖金是1100万瑞典克朗,约合730万人民币,比十几年前足足多了200万瑞典克朗。 能做到这一点,全靠基金背后的专业团队在搞投资。 早年间,诺贝尔奖基金的投资路子特别保守。主要就是买国债、存银行,最多再投点稳健的房地产。 那时候收益确实不高,甚至在1953年到1955年之间,因为通胀太猛,基金的实际价值还跌了不少。 后来基金管理委员会终于想通了,不能再这么“躺平”。 从1990年代开始,他们彻底放开了投资限制,股票、债券、房地产、私募股权、对冲基金,只要是能赚钱的合规渠道,几乎都敢碰。 现在你去看诺贝尔奖基金的投资组合,股票占比能到50%以上。他们会买全球各地的优质股票,从美国的科技巨头到欧洲的消费品牌,再到亚洲的成长企业,分散风险的同时追求高收益。 2021年全球股市行情好的时候,基金光靠股票投资就赚了一大笔,当年的投资回报率直接冲到了20.5%。 除了股票,房地产也是他们的重要投资方向。基金在瑞典本土有不少优质物业,出租出去能拿到稳定的租金收益。 在海外,他们还会投资商业地产和物流地产,这些资产抗通胀能力强,还能带来持续的现金流。 私募股权和对冲基金这类相对高风险的投资,他们也会配置一部分。虽然比例不如股票和房地产高,但能在市场波动的时候,通过不同的策略赚取收益,让整个投资组合更稳定。 有了这套多元化的投资策略,诺贝尔奖基金的规模越滚越大。 截至2022年底,基金的总资产已经超过了510亿瑞典克朗,约合340亿人民币,是诺贝尔当初留下遗产的160多倍。 这么大的盘子,光靠自己打理肯定不够。 基金管理委员会会聘请全球顶尖的投资机构帮忙。这些机构里全是华尔街和欧洲金融圈的精英,他们会根据市场变化调整投资策略,什么时候该加仓股票,什么时候该减仓债券,什么时候该布局新兴市场,都有专业的判断。 而且基金的管理特别透明,每年都会发布详细的年度报告,里面清楚地写着当年的投资收益、资产配置情况和奖金发放金额。 公众能随时查到这些信息,不用担心钱被乱花。 除了投资赚钱,诺贝尔奖本身的“品牌效应”也在帮基金“印钱”。 现在提到诺贝尔奖,全世界几乎没人不知道。这个品牌背后的商业价值非常高。 虽然诺贝尔奖基金不直接搞商业合作,但围绕诺贝尔奖的各种活动、出版物、纪录片,都能带来间接的收益。 比如每年的诺贝尔奖颁奖典礼,会吸引全球媒体的关注,相关的转播权、报道权都能产生价值。 还有诺贝尔奖博物馆,每年能吸引几十万游客,门票收入和周边产品销售也是一笔不小的进账。 这些间接收益虽然不如投资收益多,但也在无形中壮大了基金的实力。 更重要的是,诺贝尔奖的品牌效应让它能吸引更多的捐赠。 虽然基金主要靠投资收益运作,但每年还是会有一些企业和个人主动给基金捐款。 这些捐款人有的是出于对科学和文学的热爱,有的是想借助诺贝尔奖的品牌提升自己的形象。 不管出于什么目的,这些捐款都为基金注入了新的资金,让它的“印钞”能力更强。 现在再回头看,诺贝尔奖基金能从最初的3100万瑞典克朗,长成现在500多亿的“巨无霸”,靠的绝对不是“吃利息”这么简单。 它是一套集专业投资、品牌运营、透明管理于一体的复杂体系。 专业的投资团队是“发动机”,多元化的投资策略是“燃料”,强大的品牌效应是“助推器”。 这三者结合在一起,才让诺贝尔奖基金变成了一台能持续运转、不断升级的“印钞机”。 也正是因为有了这台“印钞机”,诺贝尔奖才能在一百多年里始终保持影响力,每年都能拿出丰厚的奖金,奖励那些为人类做出杰出贡献的人。 所以下次再提到诺贝尔奖,可别再以为它只是靠诺贝尔留下的那点遗产过日子了。它早已经进化成了一个能自己赚钱、还能不断发展的金融生态体。 而且随着时间的推移,这套“印钞”体系还在不断优化。未来基金可能会涉足更多新兴的投资领域,比如新能源、人工智能相关的产业,让收益更上一层楼。 到时候,诺贝尔奖的奖金说不定还会涨,能吸引更多优秀的人投身科学、文学和和平事业。 这大概就是诺贝尔当初设立这个奖项时,最想看到的结果吧。他留下的不仅是一笔钱,更是一个能持续推动人类进步的“引擎”。