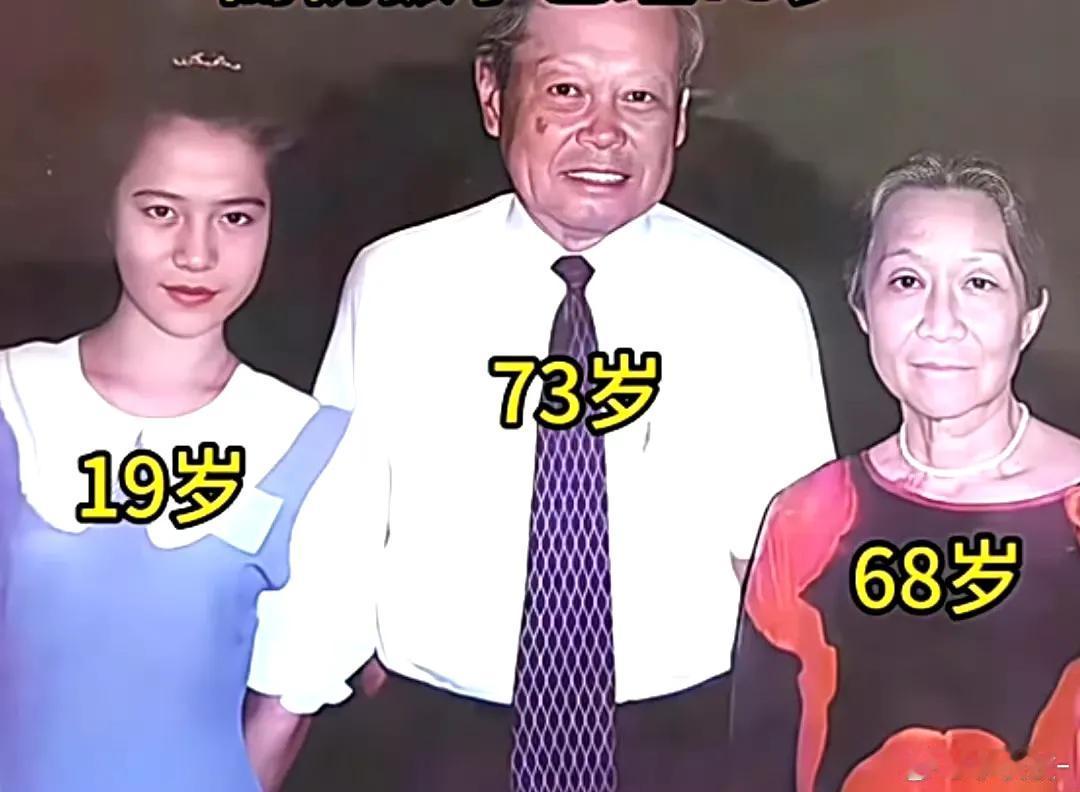

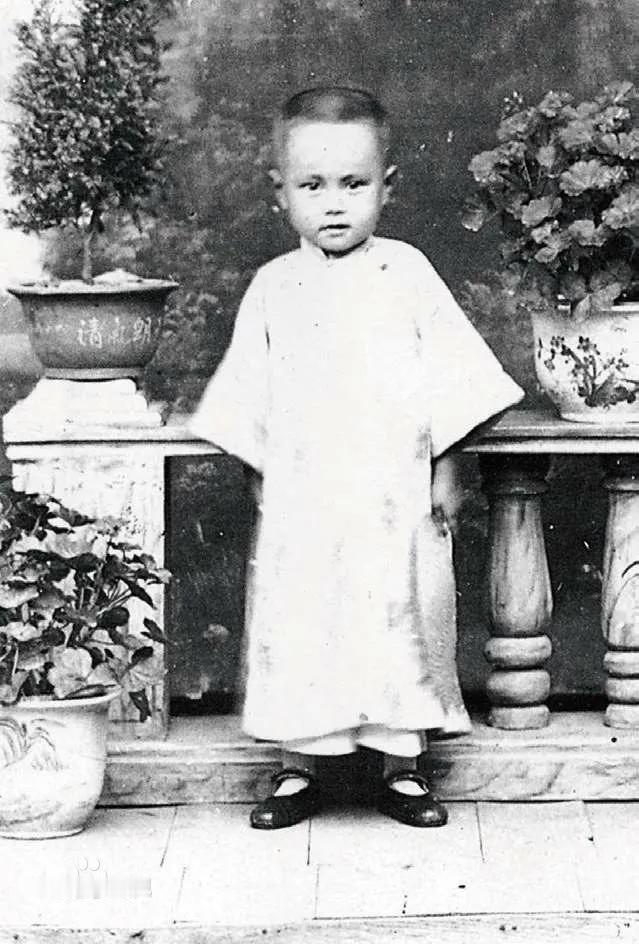

1995 年,19岁的翁帆,是汕头大学英语系一年级的学生,作为志愿者,负责接待来访的杨振宁夫妇。 接待持续了三天,翁帆负责翻译和行程安排。杨振宁偶尔会问起她的学业,得知她喜欢英国文学,还随口推荐了几本经典著作。分别时杨夫人杜致礼,拉着她的手笑说:小姑娘很细心,以后有机会来北京玩。 2003 年深秋,她偶然从报纸上得知,杜致礼女士病逝的消息,犹豫再三后写了一封慰问信,寄往美国。表达了悼念,以及对杨振宁身体的关心。 让她意外的是,不到一周就收到了杨振宁的回信。钢笔字迹工整有力,信中说自己正在整理杜致礼的遗物,看到旧照片时总会想起汕头的时光。 就这样,一封封邮件在太平洋两岸穿梭,从学术话题聊到生活琐事,从英国诗歌谈到中国古典文学。两颗心在文字中逐渐靠近。 2004 年 10 月,杨振宁从美国飞回北京,特意约翁帆在清华园见面。对翁帆表白;经过这段时间的交流,我发现我们在精神上无比契合,我想知道,你愿意嫁给我吗? 三天后,翁帆给出了答案:我愿意。 十年后,面对杨澜的提问,杨振宁笑着,看向翁帆:我们一起看一部电影,她笑的地方我也会笑,她感动的地方我也会感动,这就够了。 有老天给的缘分,有无视54岁的龄差的自信。 杨振宁老先生这一生,能不是完美的吗。