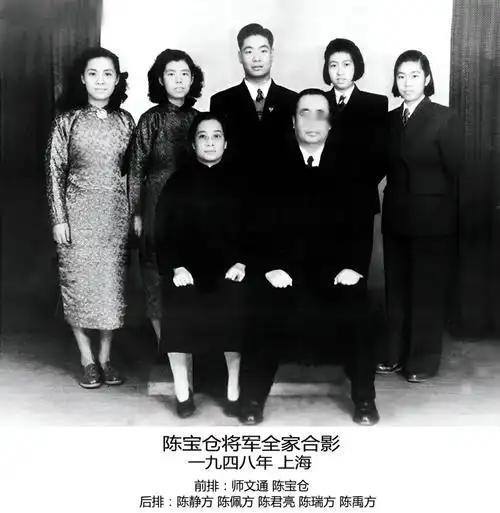

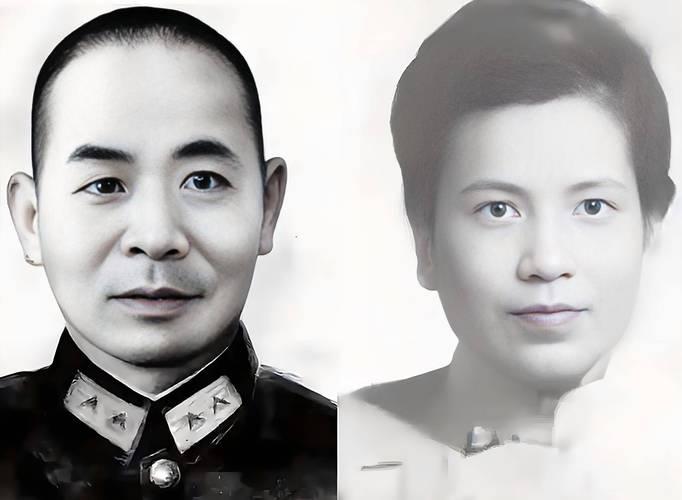

陈宝仓将军本有机会逃出生天,为何惨遭杀害?就因为一个微不足道的习惯 因为《沉默的荣耀》虽已剧终,但那段惊心动魄的历史却如同一幅沉重的画卷,在我们眼前缓缓展开。我们站在故事的开头,就已能望见他们那看似早已注定的必死结局,可即便知晓结局,每一个情节依然让人揪心不已。 在吴石案中,陈宝仓将军原本是有机会躲过这场劫难的。他在台湾隐蔽战线中,几乎与其他人员没有横向联系,与吴石将军的往来也极为谨慎,没有留下任何明显的通讯痕迹。就连叛徒蔡孝乾,也自始至终不知道他的真实身份。然而,命运却在不经意间露出了残酷的獠牙。 1950年3月1日,吴石将军被捕,国民党保密局对他施以了毫无道德底线的酷刑折磨,试图从他口中获取有价值的信息,但吴石将军坚贞不屈,让敌人一无所获。此时,作为吴石情报组的成员,陈宝仓中将并未进入保密局特务的调查范围。 其实,在被捕前,陈宝仓将军就已经做好了牺牲的准备。1950年1月,台湾全岛戒严,士兵男丁不得离台,他托熟人以出差的名义给儿子办理了特别通行证。当他看着妻儿登上去往香港的轮船时,他心中清楚,这很可能就是永别。 保密局在陈宝仓将军身上没有找到直接定罪的证据,然而,一个细微的细节却成为了他暴露的导火索。在搜查吴石的住所时,敌人发现了一张台湾军事布防图,上面详细标注了高雄港军舰泊位、桃园机场战斗机数量、台中弹药库具体坐标以及各个防御工事的兵力配置。 保密局顺着吴石的工作关系进行排查,当查到陈宝仓所管辖的台国防部联勤总部第四兵站时,一个眼尖的特务发现,一堆后勤报表里有一个“仓”字的写法,与吴石住处搜到的布防图中“仓”字的写法雷同。经过笔迹鉴定,两份文件为同一人手笔。原来,陈宝仓习惯把“仓”字下面的“口”写成“司”,就是这个看似微不足道的习惯,让陈宝仓将军不幸暴露。 对于被捕的潜伏人员来说,有时候比死亡更艰难的是活着。面对保密局的酷刑,陈宝仓将军展现出了惊人的意志力。他自始至终不招一人一事,不透露一句机密,只承认图是自己画的,是题给吴石将军的,仅仅是工作交流。在国民党保密局的档案里,用“狡狯镇定”来形容陈宝仓,认为他是最难审的一个人。 陈宝仓将军1900年出生于北京,毕业于保定陆军军官学校,历经抗战九死一生,1945年还曾主持日军在青岛的受降仪式。1948年,他受李济深的影响,在香港加入了民革。他本可以留在大陆,但为了早日解放台湾,他选择了孤勇赴台。 1950年6月10日,陈宝仓将军和吴石将军、朱枫、聂曦一起遇难在台北马场町,临行前,他高呼“新中国万岁”。他是这四个人里第一个被官方承认的烈士,1952年,中央就授予了陈宝仓烈士称号,这一认定比吴石将军早了30年。 如今,在北京西山无名英雄广场,陈宝仓与战友们的雕像静静矗立,雕像前的铭文写道:“你的名字无人知晓,你的功勋永垂不朽。”陈宝仓将军以及无数像他一样的隐蔽战线英雄们,他们用自己的生命诠释了对祖国的忠诚和对信仰的坚守。他们身处黑暗,却心向光明,为了祖国的统一和人民的幸福,甘愿奉献出一切,甚至是自己的生命。他们的故事,值得我们永远铭记和传颂。