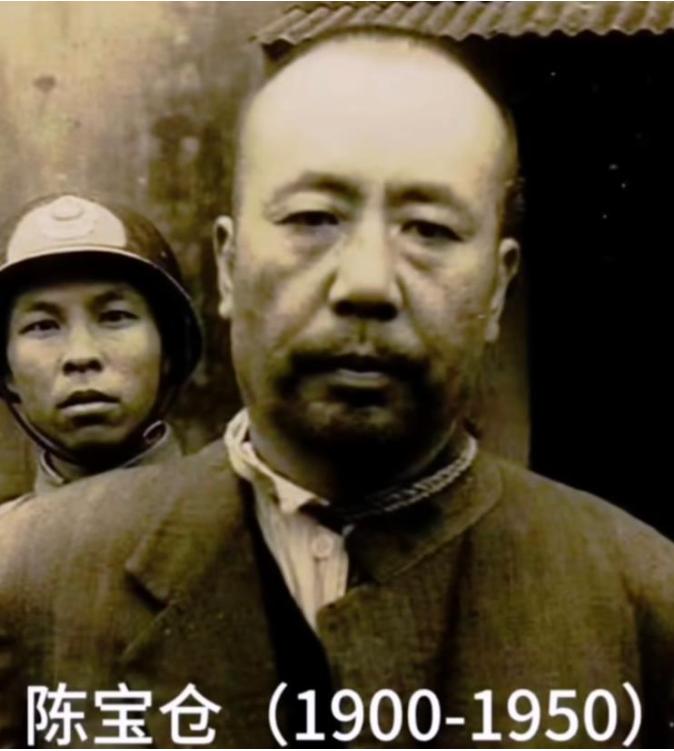

1949年深秋,陈宝仓大女儿陈禹方惊恐地跑回家,和爸爸说了一件可怕的事,在回家路上,她看到军车载着五花大绑的犯人呼啸而过,听人说是“奸细”,要拉去处决了。陈宝仓听后,马上做出一个重要决定。 1949年的台北,深秋的风里已经带了些凉意,正义路那排日式住宅区里,陈宝仓一家看似过着寻常日子,女儿陈禹方背着书包从台北一女中放学,沿着种满榕树的街道往家走。 她记得父亲总爱在院子里修剪那几盆兰花,母亲师文通会坐在廊下织毛衣,哥哥陈君亮在台大的功课很好,这一切平静得就像岛上任何一个小康之家,然而那天下午,一辆军用卡车呼啸着打破了她对安稳的所有想象。 车上捆着几个人,绳索深深勒进棉袄里,嘴角结着血痂,路边卖甘蔗汁的老伯压低声音说:“抓到的奸细,要拉去枪毙喽……”陈禹方攥紧书包带子,看见其中有个戴眼镜的年轻人突然昂起头,目光像烧尽的炭火般暗红。 她跌跌撞撞跑回家,玄关的木门撞在墙上发出闷响,父亲正伏在案前写字,台灯的光晕照着他工整的笔迹,那些后来被叠成半尺高的表格,此刻还散着墨香。 “军车……绑着人……说是奸细……”女儿断续的叙述让陈宝仓握笔的手指微微发白,他起身关紧窗户,远处宪兵队的哨声隐约可闻,这个曾在抗日战场指挥若定的中将,此刻必须面对更凶险的博弈。 台湾的白色恐怖已像藤蔓般缠住每条街巷,他抚过女儿汗湿的额头,想起三个月前与吴石在隔壁宅子密会时,对方提醒过“保密局的猎犬鼻子很灵”,此刻他清晰听见了锁链拖地的声音。 那夜书房的灯亮到很晚。陈宝仓把最新整理的沿海防御图塞进地板夹层,妻子默默端来热了三次的汤,他们谁都没提撤离,但彼此都明白:从1948年他主动联系吴仲禧要求赴台那刻起,这场告别早已注定。 深秋的警报成了家庭撤离的倒计时,陈宝仓设计了一场“家庭不和”的戏码,妻子要带着三个女儿“负气”前往香港,理由是他流连酒场、辜负家庭。排练那日,小女儿躲在廊柱后偷看父母“争吵”,被大姐陈禹方紧紧捂住嘴拖走,这些孩子里只有她隐约知晓,父亲书桌上那方端砚压着的,是能烧穿岛屿的烈火。 她登船前回头望了一眼,丈夫站在海关钟楼投下的阴影里,像尊凝固的石像,三个女儿扒着船舷流泪,她们记得父亲最后叮嘱的是“去香港,安全些”,却不懂为何他的目光像在镌刻每个人的面容。 更艰难的是送走儿子陈君亮,台当局严禁适龄男丁离岛,陈宝仓动用人脉弄到“差甲证”,临行前夜却罕见地对儿子发了火:“男儿志在四方,总黏着家像什么话!” 直到多年后陈君亮才懂,父亲那是怕流露不舍,怕他不肯走,临检关口,年轻人攥着假证件回头,看见父亲站在铁丝网外挥手,嘴唇开合着说“好好读书”。海风太大,把那句“做个有用的人”吹成了父子间最后的秘密。 1950年元旦的维多利亚港,师文通看着儿女们终于在香港团聚,却数着台湾来信越来越少的间隔。她不知道丈夫那时已搬离正义路,烧毁了所有家庭照片,独自住在情报站据点里,睡前总要把手枪压在枕下。 1950年3月1日,吴石将军寓所被保密局破门时,一叠字迹工整的兵力部署表成了铁证。笔迹专家比对出这是陈宝仓手书,特务们惊觉那位总在国防部喝茶看报的“闲职中将”,竟是插进心脏的利刃。 此后三个月审讯,烙铁烫焦了衬衫,他却连地下交通站的代号都没漏过半句,保密局档案里那句“狡狯镇定,最难审讯”,背后是数十次昏死又醒转的沉默。 6月10日清晨,他借梳洗的机会整理好破旧军装,给老友写下绝笔,火葬的嘱托里藏着最后体贴,他怕亲友收尸再遭牵连,刑场上的白衫被风鼓成帆,枪响前他望向西北方,那里有他亲手标注过的登陆点,有他相信终将踏浪而来的红旗。 冒着盛夏腐臭在刑场寻尸的陈克敏,是靠肋间旧伤认出遗体的,那是长城抗战时留下的弹痕。骨灰盒辗转至少女殷晓霞手中时,她正为赴大陆考大学发愁。 当巡邏艇探照灯扫过偷渡小艇,这个文静姑娘竟把骨灰盒缠在腰间纵身入海。咸涩海水浸透包袱时,她想起陈禹方说过:“爸爸最后留在台湾的,是守望的眼神。” 八宝山公墓的墓碑如今常有人献花,某年清明发现一束淡黄色野菊,附卡片写着“基隆港的老兵”。