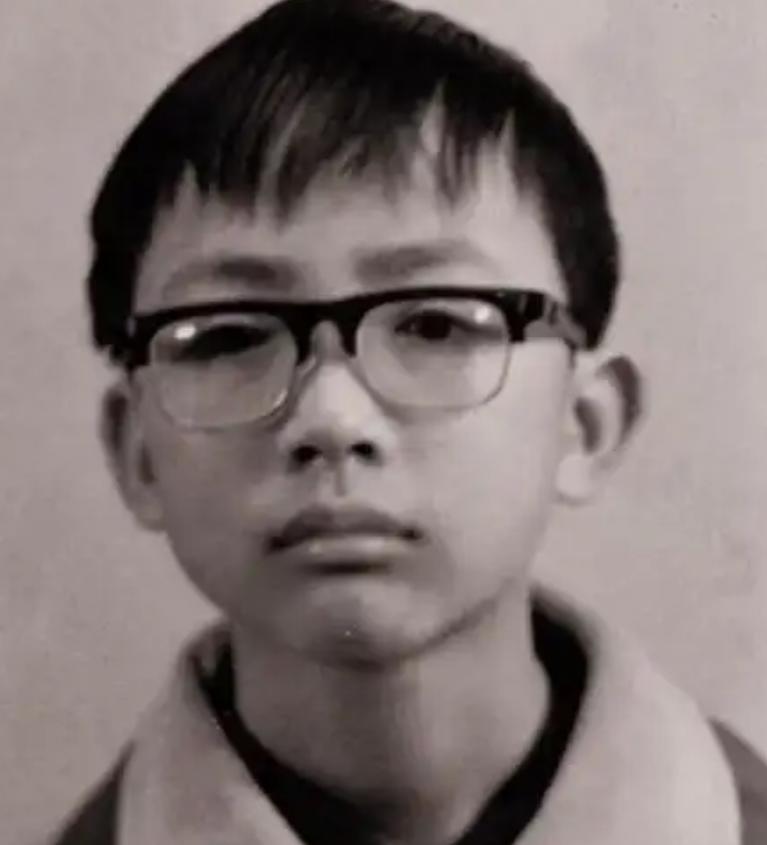

1988年,15岁赖宁因扑救山火牺牲,随后他的故事被收入教材,可是2012年又将他从教科书中删除,原因让你心服口服。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1988年3月13日,四川石棉县的山火烧了起来,15岁的赖宁放学回家路上看到火光冲天,二话没说就冲进了火场。 那场火真的很凶险,威胁着山下的油库和卫星转播站,救火的大人们甚至把参与灭火的学生强行用车送下了山。 但赖宁这孩子太倔,下山后又偷偷溜回去继续干活,等到大火扑灭,人们在焦黑的山坡上找到了他,身体还保持着救火的姿势。 这个消息传出去后,整个国家都沸腾了,共青团中央很快给他追授了“英雄少年”的称号,四川省政府追认他为革命烈士。 他的照片挂进了全国各地的教室,他的故事写进了课本,连北京团中央大楼前都立起了他的雕像。 那个年代的孩子,几乎人人都能背出几段关于赖宁的课文,老师讲到他的事迹时,教室里总是安静得落针可闻,不少学生听着听着眼眶就红了。 其实赖宁生前就不是个普通孩子,他成绩一直名列前茅,以全县第一的成绩考进重点中学,更难得的是,他对自然科学特别痴迷,尤其喜欢地质学,梦想着将来能成为李四光那样的科学家。 他组织过“金龙探险队”,带着同学们到大山里采集矿石标本,小学毕业时还把收集的一整套标本留给学校做教学用具。 他在作文里呼吁少砍树多种树,还专门给政府写信反映过度捕捞的问题,这些事放在今天看,简直就是环保意识超前的好少年。 正因为这样,赖宁的故事在当时特别能打动人,那个年代需要精神偶像,需要凝聚人心的力量,而一个15岁少年舍己救火的事迹,完美契合了集体主义和奉献精神的主旋律。 全国的孩子都把他当成榜样,家长老师也拿他的例子教育下一代:遇到危险要冲在前面,个人利益要服从集体需要。 可时间到了2012年,风向变了,新版教材修订时,赖宁的故事悄悄消失了,学校墙上的照片也被取了下来。 这下炸开了锅,有人觉得这是在遗忘英雄,有人则拍手叫好说早该这么改,争论归争论,教育部门的决定背后其实藏着更深层的考虑。 最直接的原因是安全问题,15岁的孩子身体和心智都没发育完全,面对山火这种灾难,根本没有自保能力。 森林火灾的危险程度超乎想象,每年都有全副武装的专业消防员牺牲在火场,何况一个没受过任何训练、没配备任何装备的初中生。 如果继续在教材里宣传这样的事迹,万一有学生模仿怎么办?这责任谁担得起? 更深层的原因是教育理念在转变,2006年修订的《未成年人保护法》就明确提出要加强安全教育,到2012年《北京市未成年人保护条例》实施,保护未成年人生命安全已经成为社会共识。 现在的课本和行为规范都把“见义勇为”改成了“见义智为”,强调的是遇到危险先保证自己安全,再用合适的方式去帮助别人。 这不是让孩子变自私,而是让他们明白每个生命都珍贵,不希望看到为了拯救生命而搭上生命的悲剧。 社会对英雄的定义也在改变,以前总觉得牺牲才叫伟大,活着就不够光荣,可现在越来越多人意识到,活着才能做更多有意义的事。 赖宁如果当年没上山,也许今天真能成为一名地质学家,用他的专业知识为国家做贡献,这样的假设虽然残酷,却道出了一个朴素的真理:生命本身比任何荣誉都重要。 值得一提的是,移除教材不等于遗忘,石棉县至今还保留着赖宁纪念馆,每年都有人去献花,学校开班会时仍然会讲他热爱科学、关心环保的故事,只是不再强调那次冲进火场的细节。 2019年河北保定有六个少年救火,媒体报道时既肯定了他们的勇气,也明确表示不鼓励未成年人这样做,这就是理念进步的体现。 回头看这段历史,赖宁从课本里撤下来,标志着我们对生命价值有了更成熟的认识,真正的英雄精神从来不是非得搭上自己,而是心里有责任也懂得保护自己。 我们记住赖宁,记住的是他的担当和热情,但更希望今天的孩子明白,好好活着才能长久地守护想守护的东西,这不是冷漠,而是一种更理性、更人道的进步。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:半岛网——无处安放的赖宁精神