最近,某知名汽车品牌老板在公开场合把近期遭遇的舆论风波归结于"水军"行为,这番话经媒体报道后再度在网络上引发争议。

其实,手机厂商跨界造车这事早就不新鲜了,但也有不少科技公司至今坚守不做汽车的底线。据了解,苹果当年为了造车项目筹备了整整五年,最终却因为安全难题选择了放弃。

说到底,汽车和手机数码产品根本不在一个维度——手机屏幕显示不流畅换个新机就能解决,但汽车一旦出现安全隐患,那可是性命攸关的大事。

这让我想起十年前那个震惊全国的魏则西事件,该事件发生后国内某搜索引擎巨头自此一蹶不振,引以为傲的"竞价搜索"也被广为诟病,至今仍影响着该企业的命运。

当科技发展触及生命安全的底线时,公众的容忍度就会归零,一旦产生了不信任感,口碑崩塌之外,大家对品牌的热情和信仰也就随之烟消云散。

造一辆车看起来非常简单,但造一辆真正安全的汽车远比想象中复杂。

国内老牌车企积累了数十年经验才打磨出可靠的产品体系。而那些新势力造车企业才多少年,经验还很欠缺,可能还要走很多弯路。

就像一个孩子还没学会走路,你就让他跑步,这不是强人所难吗?对于它们而言,技术迭代的代价和市场教育的阵痛才刚刚开始,它们还要交很多学费,但是这个学费如果转嫁给消费者,那就太不公平了!

作为消费者,我们既不能盲目追捧也不能一味苛责。国产新势力品牌需要时间试错成长,漫天的负面评价只会让企业举步维艰。

没有哪家企业不想把产品做好,也没有一家企业不想和用户交朋友。当企业做错时,应该开诚布公的虚心接受大家的意见和建议,该批评还是得批评,但我们也要给企业进步的空间。

其实,对于企业而言,真正的对手从来不是所谓的"竞争对手",它们的敌人往往是它们自己。

或许,我们应该给这些新入局者多一些包容,但这种包容不等于纵容。当企业真的出现问题时,该追责就要追责,该改进就必须改进。只有在理性监督与善意支持的平衡中,这个行业才能真正走向成熟。毕竟,推动科技进步的从来不是简单的谩骂或盲目崇拜,而是建立在相互理解基础上的共同成长。新能源汽车

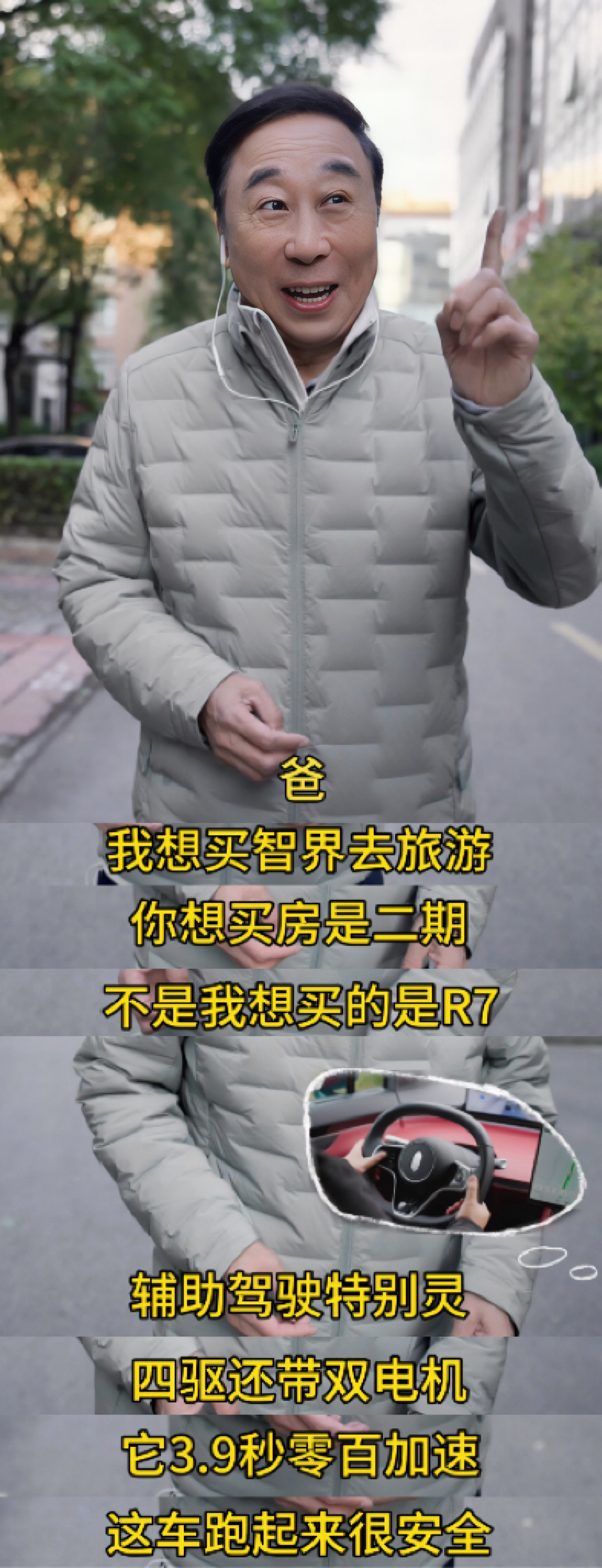

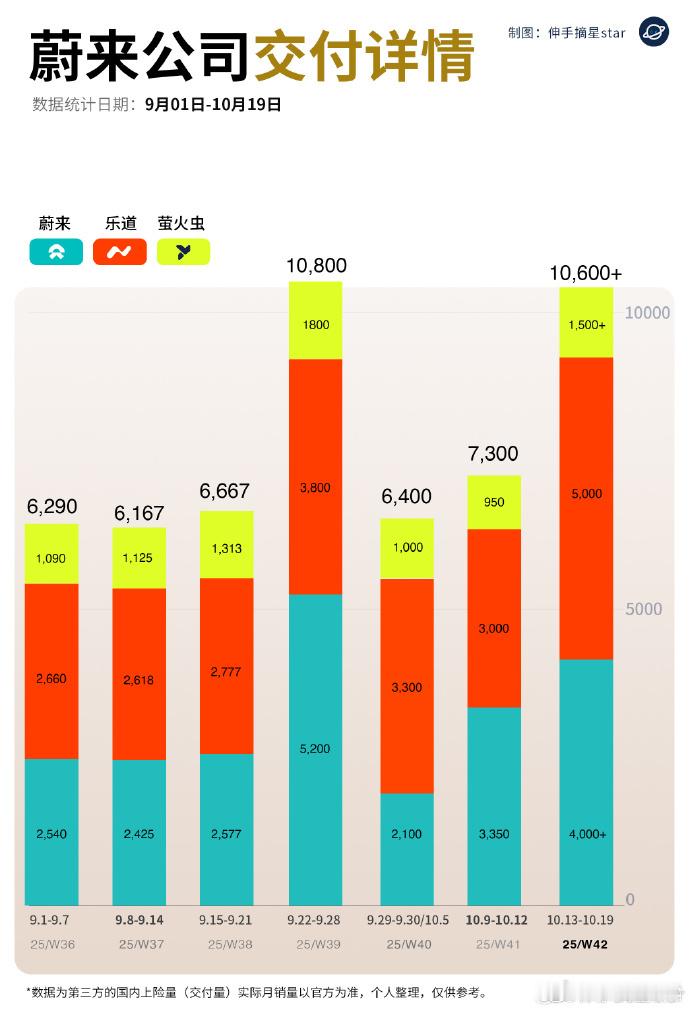

![交付终于开始上量了,长期主义终于也开始进入收获期了[作揖]继续加电吧,蔚来NIO](http://image.uczzd.cn/5821601758492146400.jpg?id=0)

![确认了下,蔚来的这个交付数字还是靠谱的[作揖]确切点,应该是3950,4950,](http://image.uczzd.cn/517427681392769921.jpg?id=0)

guominj

不就是想说小米的车不安全吗,可以啊,让你家主子的电车,也来个168公里时速的碰撞,再飞跃到马路对面,看看人家还能不能活、电池烧不烧、门能不能打开?[滑稽笑]