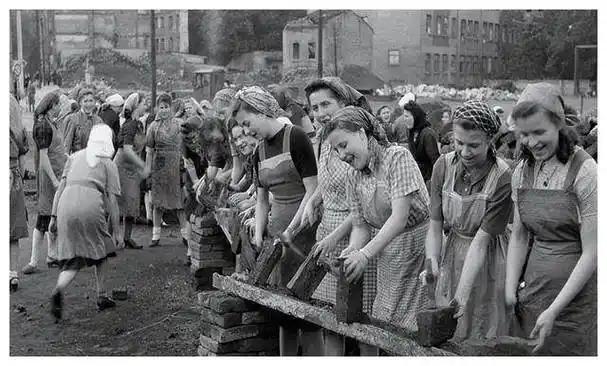

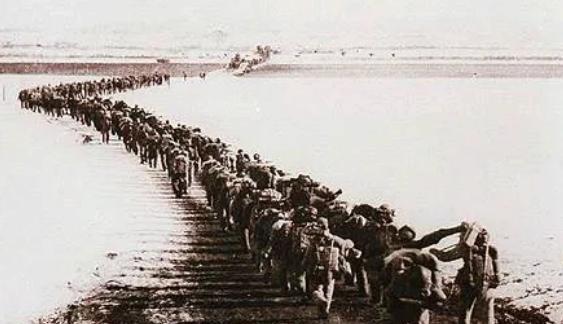

二战后苏联姑娘太多,不好找对象,政府想出个实在招儿,解决了大问题。 二战结束后,苏联约2700万生命在战火中消逝,苏联男性仅剩7400万,而女性却高达9600万。 20至35岁年龄段的男女比例甚至达到惊人的1比4.2,这意味着近三分之一的苏联女性找不到合适的结婚对象。 战后苏联女性不仅承受着情感上的失落,还面临着严峻的生存压力。 工厂、农田和建筑工地上几乎全是女性的身影,她们承担起本该由男女共同承担的社会劳动。 一位名叫安娜的莫斯科女工在回忆录中写道:“我们车间有200多名工人,只有不到20个男性,而且大多都是年纪较大或有残疾的。”这种情况在当时的苏联非常普遍。 更令人担忧的是人口发展趋势。苏联国家统计局预测,如果这种趋势持续下去,国家将在20年内面临人口负增长。 对于一个刚取得胜利、急需重建的国家来说,这构成了战略层面的重大挑战。 面对这一困境,苏联政府采取了一系列务实而有效的措施。 他们首先调整了婚育政策,将法定结婚年龄从18岁下调到16岁,鼓励早婚早育。 政府推出了“英雄母亲”的荣誉称号,授予那些生育和抚养多个子女的女性。 生育10个以上子女的母亲,可以获得特别勋章和津贴。 当时确实有苏联母亲生育了40多个孩子。 每个孩子每月可获得15卢布补贴,多子女家庭享有住房优先权。 这笔补贴相当于普通工人月工资的四分之一,对于鼓励生育起到了实质性作用。 社会观念也在悄然发生变化。政府通过报纸、广播持续宣传,社区干部挨家挨户动员,营造生育氛围。 在当时的苏联社会,开始提倡“年龄不是问题”的婚恋观,鼓励女性考虑与年纪稍大的男性结婚。 最令人意想不到的是,苏联政府做出了一个出人意料的决定:允许苏联女性与日本战俘结婚。 二战末期,苏军在远东战场俘虏了约60万日本关东军士兵,这些战俘中80%为20-35岁的青壮年男子。 起初,苏联严禁女性与战俘交往。 1945年9月,苏联内务部发布命令,严禁任何苏联女性与战俘建立私人联系,违者将面临撤职乃至流放的处罚。 到1947年,已有超过3万名苏联女性与日本战俘存在爱情关系。 在哈巴罗夫斯克的一个劳改营里,类似的情况已有200多起,以至于当地法院都拒绝对她们进行判决,因为监狱早已人满为患。 面对如此大规模的“违规行为”,苏联政府在1948年3月发布通知:允许符合特定条件的战俘与苏联女性结婚。 这些战俘需要满足加入苏联国籍、改信东正教、通过政治审查等条件。 政策实施后,苏联政府将重点放在中亚地区的农业垦殖区。 哈萨克斯坦的农场、新西伯利亚的铁路项目、阿拉木图的棉田成了首批战俘家庭的安置地点。 许多日本战俘接受过良好教育,具备农业或工程背景。 他们引进的水稻种植技术,使当地的粮食产量提高了30%,这让最初持反对态度的当地官员也开始支持这项政策。 到1955年,通过与日本战俘结婚组成的家庭超过8万个,生育的新生儿总数突破15万人。 这一情况直接推动了人口增长率的回升,并在一定程度上缓解了女性单身问题和劳动力短缺困境。 西伯利亚劳改营中70%的看守是女性,她们与日本战俘的接触越来越多。 日本战俘被认为是“最听话的群体”,他们很少逃跑,劳动积极性较高。他们会用手表、钢笔等物品作为礼物,主动帮助女看守处理家务。 但这一政策在苏联国内引发了激烈争议。 民族主义者和保守派认为它违背了苏联的民族血统政策,可能对苏联民族构成产生长远影响。 但在当时特殊的历史条件下,它确实帮助苏联渡过了人口低谷期。 1956年人口普查显示,20至40岁年龄段男女比例从战后的1比2.7调整为1比1.8,到60年代基本恢复正常。 当时的文学作品中出现了大量描写坚强女性形象的作品,这些作品不约而同地歌颂女性的勇气、坚韧和奉献精神。 战争带来的创伤远不止于战场上的伤亡,它还会在战后长期影响着社会的方方面面。 到1956年《苏日共同宣言》签署后,开始大规模遣返战俘,60万战俘中仅20万幸存,选择留在苏联的不足5000人。 那些特殊的跨国婚姻家庭,多数选择定居在远东地区,成为那段特殊历史的沉默见证者。

![历史不会重复但会压韵[大笑]苏联](http://image.uczzd.cn/9507672501182875291.jpg?id=0)

用户17xxx32

看到60万日本战俘仅20万存活。今天天气不错啊!!!

禅迏城的书虫子 回复 10-20 21:15

才40万而已!不过瘾

又大又壮 回复 10-20 23:47

太多了。把零数去掉…………比如把6去掉,就差不多了[并不简单][并不简单][并不简单][并不简单][并不简单][并不简单]