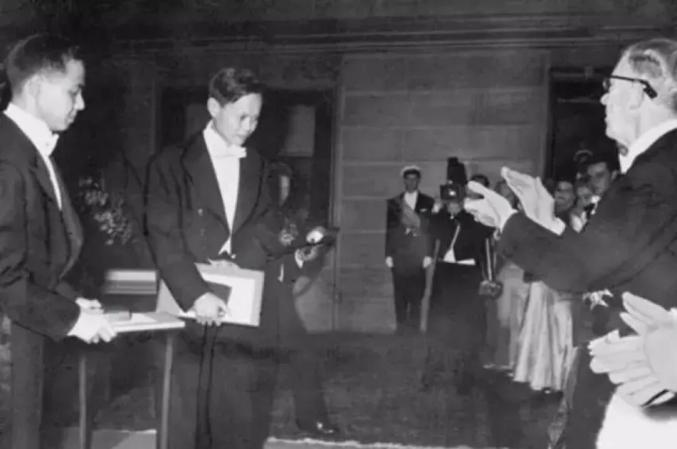

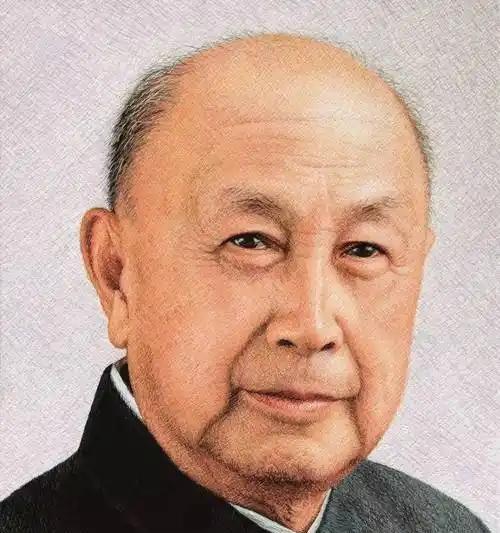

美国扣押钱学森,却放杨振宁回国,是杨振宁不重要吗?这个问题,钱学森其实早就回答过:国家需要杨振宁留在国外,他在国外的作用,远比在国内大。 最近杨振宁先生离世的消息,让这位科学巨匠再次成为大家热议的焦点。 可惜的是,不少人对他的印象,还停留在“82岁娶28岁妻子”这类花边话题上,要么就是纠结他早年为啥没像钱学森、邓稼先那样立刻回国,却很少有人真正了解他在科学界的分量。 其实在物理学界,杨振宁早已和牛顿、爱因斯坦、麦克斯韦这些大佬并肩,说是“20世纪最后一位物理巨匠”一点都不夸张。 提到他早年未回国的争议,很多人都有疑问:当年美国宁可扣押钱学森五年,为啥却放任杨振宁留在国外? 那时候的美国,对中国顶尖人才的回国之路设置了重重阻碍,钱学森就是最典型的例子,被软禁多年才艰难归国。 而杨振宁研究的是理论物理,这门学科对科研环境、学术交流的依赖度极高,当年国内不仅没有相应的实验条件,就连基础的研究氛围都尚未形成。 如果他当时强行回国,别说继续推进前沿研究,恐怕连已有的科研节奏都会被打断,反而无法实现更大的突破。 更重要的是,他留在国际科学界,能为中国保留一个重要的学术接口,后续为国内学者争取深造机会、传递前沿知识、搭建交流桥梁,这些价值在当时的环境下是无法替代的。 很多人知道杨振宁拿过诺贝尔奖,却不知道那只是他学术成就的“冰山一角”。 但真正奠定他科学史地位的,是1954年和米尔斯共同提出的“杨-米尔斯规范场论”,这个理论和爱因斯坦的广义相对论、狄拉克的量子力学并称为20世纪物理学的三大支柱,相当于为现代物理学搭建了核心框架。 之后几十年里,有7位诺贝尔奖得主的研究都源于这个理论,6位菲尔兹奖得主的工作也离不开他提出的“杨-巴克斯特方程”,说他是为物理学“修路打地基”的人,再贴切不过。 除了未回国的争议,围绕杨振宁的杂音还有不少。 比如他和李政道后来的决裂,被很多人当成“私怨”来解读。 但科学史上的天才之争并不少见,牛顿和莱布尼茨、爱因斯坦和玻尔都有过激烈分歧,这种争论更多是对真理的执着追求,而非人格污点,我们没必要用道德绑架去评判。 还有他的婚姻,一段相差54岁的感情曾被大肆嘲讽,但21年来翁帆始终陪伴左右,照顾他的起居、整理学术文稿,陪他走过百岁人生,爱情本就是两个人的事,外人实在没资格指手画脚。 另外一个引发热议的点,是他当年坚决反对中国建造高能对撞机。 当时有人质疑他阻碍科学发展,但回头看就会发现,他反对的不是科学进步,而是盲目烧钱——上千亿的投入在他看来性价比太低,反而可能为他人做嫁衣。 与此同时,他早早建议重点发展芯片行业,这份对国家科技发展的战略眼光,正是顶级科学家的清醒与担当。 2015年,杨振宁低调放弃美国国籍,重新加入中国国籍,两年后这件事被公开时,又有人说他“回国养老”。 可对他这样一位早已功成名就的巨匠来说,名利财富早已不是追求,落叶归根的家国情怀才是核心。 回国后,他在清华园呕心沥血培养人才,创办高等研究院,募资超1500万美元引进姚期智、王小云等顶尖学者,还推动设立多个科学奖项,激励无数青年投身科研。 杨振宁的一生,始终在践行对祖国的责任。 早年留在国外,是为了在更广阔的舞台上深耕科学,为国家保留学术火种;晚年归国,是为了把毕生所学倾囊相授,助力祖国科教崛起。 那些围绕他的争议,大多源于对历史背景的不了解和片面解读。 正如新华社悼文中所说,他的每一步都与民族命运紧密交织,每一步都刻下了心系家国的印记。 如今这位科学巨匠已经归航,但他留下的不仅是推动人类认知边界的科学理论,更有那份跨越时空的家国情怀和科学自信。 当我们抛开杂音,真正读懂他的一生就会明白,他不仅是一位值得仰视的物理学家,更是一位用一生践行科学报国的大写的“中国人”。