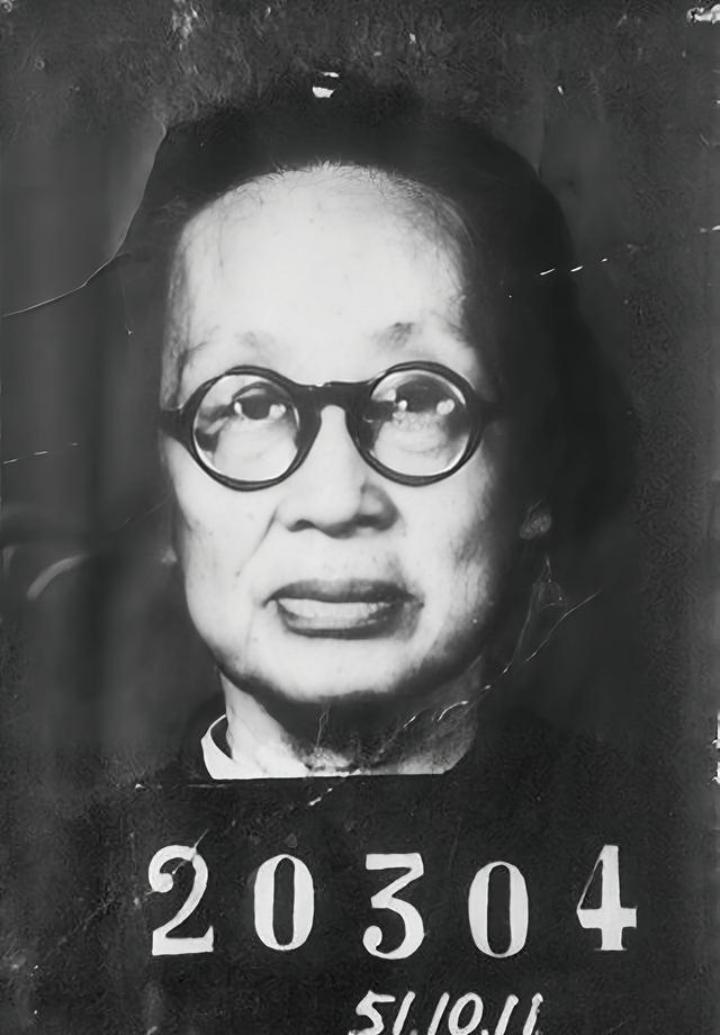

1941年,何香凝在逃离香港途中,被一伙人开枪逼停了船,船长绝望了,何香凝却说:“跟他们说,何香凝在船上,要打劫就来吧!” 1941年那个漆黑的冬夜,海上没有一丝月光。当一艘挂着杂色旗帜的快船截停了他们的去路,当黑洞洞的枪口对准了船上每一个人,绝望瞬间笼罩。 恰在这微妙时刻,一道沉稳且柔和的女声悠悠飘来:“传告他们,何香凝此刻正在船上。”” 话音未落,乾坤逆转。这到底是个怎样的名字?它既是日军追捕的靶心,也是划开死亡之海的终极凭证。 对日本侵略者来说,何香凝这个名字,本身就是一份通缉令。她不仅是廖仲恺的遗孀,更是同盟会的元老、孙中山坚定的追随者。 这一身份,宛如一道鲜明的分界线,自其确立伊始,便注定她与侵略者之间横亘着不可调和的矛盾,二者势同水火、势不两立。 更要命的是,她不是一个只活在历史里的符号。上海沦陷后,她挺身而出,组织后援会,号召“有钱出钱,有力出力”,把无形的威望变成了实实在在的抵抗行动。 正是这些行动,让她被日军盯上,上了那份“重点搜捕名单”。 1941年末,香港沦陷于敌寇铁蹄之下,一时之间,城内风声鹤唳。恐慌与不安如阴霾般笼罩,往日的繁华被战火与恐惧悄然吞噬。 她躲在新界偏僻的农舍里,危险如影随形。若不是地下党员谢一超冒死翻墙送来情报,这位巾帼英雄的命运,恐怕不堪设想。她的名字,就是一张引来杀机的追杀令。 然而,当杀机真的降临家门口,她却能让这张“追杀令”暂时失效。当日军小队长带着人闯进院子搜查时,何香凝异常镇定。她没有暴露自己,而是瞬间切换成一个全新的身份。 一口流利的日语,成了她最坚实的盾牌。她说自己只是个普通的侨眷,家人去了南洋;又或者说自己是这家的管家,房主早已出国。 谎言具体是什么不重要,重要的是她说得滴水不漏。这份底气,源于她1902年就留学日本东京目白女子大学的人生积淀。 一个对东京地理都了如指掌的“普通人”,轻易就骗过了敌人。此刻,她选择隐匿锋芒,用一张智慧伪造的“假名片”保住了性命。 可在茫茫大海上,伪装毫无用处,生死就在一线之间。无论是乘坐走私渔船还是客轮,当那群持枪者出现,船老大脸色惨白,惊呼是“海匪”时,何香承没有躲藏,她选择亮出自己的真实身份,将一生的声望作为唯一的赌注。 “何香凝在此”短短五字,竟似蕴藏着无形的魔力。究竟是怎样的缘由,让这简单的表述拥有如此强大的力量呢? 关键不在于拦截者究竟是奉周恩来之命前来接应的东江纵队,还是那些流落海上、靠劫船为生的前十九路军溃兵。 关键之处在于,此名字蕴含着一段令人刻骨铭心、难以忘怀的历史,它似岁月长河里的印记,深深镌刻在时光中,承载着往昔的厚重。 当她听到对方口中的闽南话时,心中便有了判断。她神色从容,缓缓解开围巾,动作间,衣襟上的那枚“十九路军淞沪抗战纪念章”映入眼帘,庄重而醒目,似在默默诉说着往昔峥嵘。 1932年,她亲赴前线慰问军队,不仅为将士们送去棉衣与药品,给予温暖关怀;更在面对军饷被克扣的不公时,义愤填膺,直面蒋介石,言辞激烈地斥责其恶行。船上甚至有老兵,还保留着当年与她的合影。 随着纪念章的出现,对面的枪口放下了,取而代之的是一阵骚动,和随之而来的立正敬礼。这张承载着革命情感与威望的“名片”,被成功验证,成了一张扭转乾坤的通行证。 这趟行程,也是廖承志具体执行的“粤港秘密大营救”的一部分,个人传奇与宏大的历史在此刻完美交汇。 在游击队护送下,历经三天三夜,两次躲过日军巡逻艇后,何香凝抵达汕尾港。在那码头上,一场盛大的迎接已然就绪。 当她现身,如滚滚雷霆般的掌声骤然响起,热烈而激昂,似要冲破这一方天地,将喜悦与赞美尽情挥洒。她当即发表演讲,号召团结抗日。 何香凝的名字,在1941年那场惊心动魄的逃亡中,呈现出三重意涵:它是危险的源头,是智慧的伪装,更是信念与威望铸就的通行证。 她的故事告诉我们,一个人的价值,最终是由一生的行动来定义的。这份精神遗产,正如她最后与丈夫合葬于南京中山陵旁一样,永远融入了民族的记忆。 主要信源:(上海科技党建——女中伟人何香凝;《何香凝战时香港经历记》;人民网——何香凝,一双大脚定姻缘)