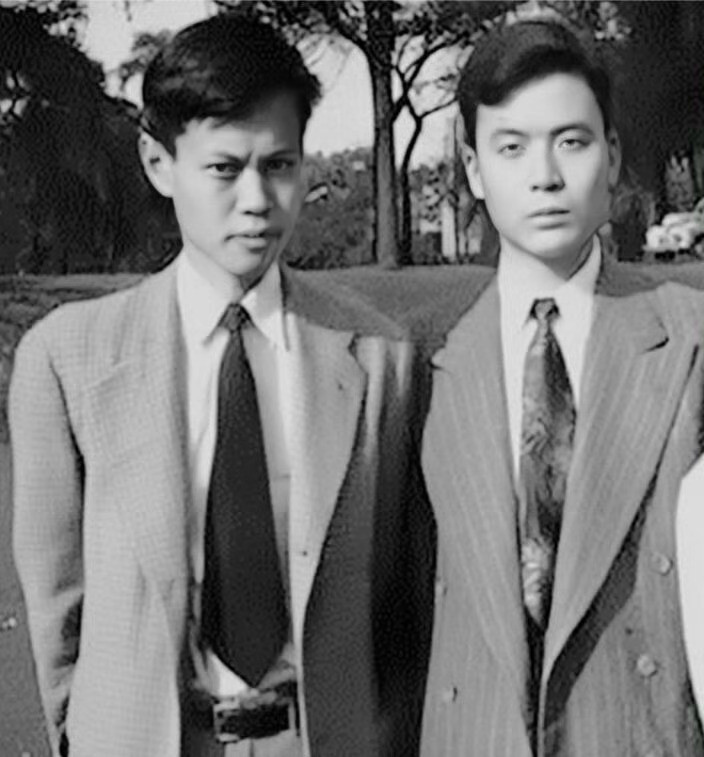

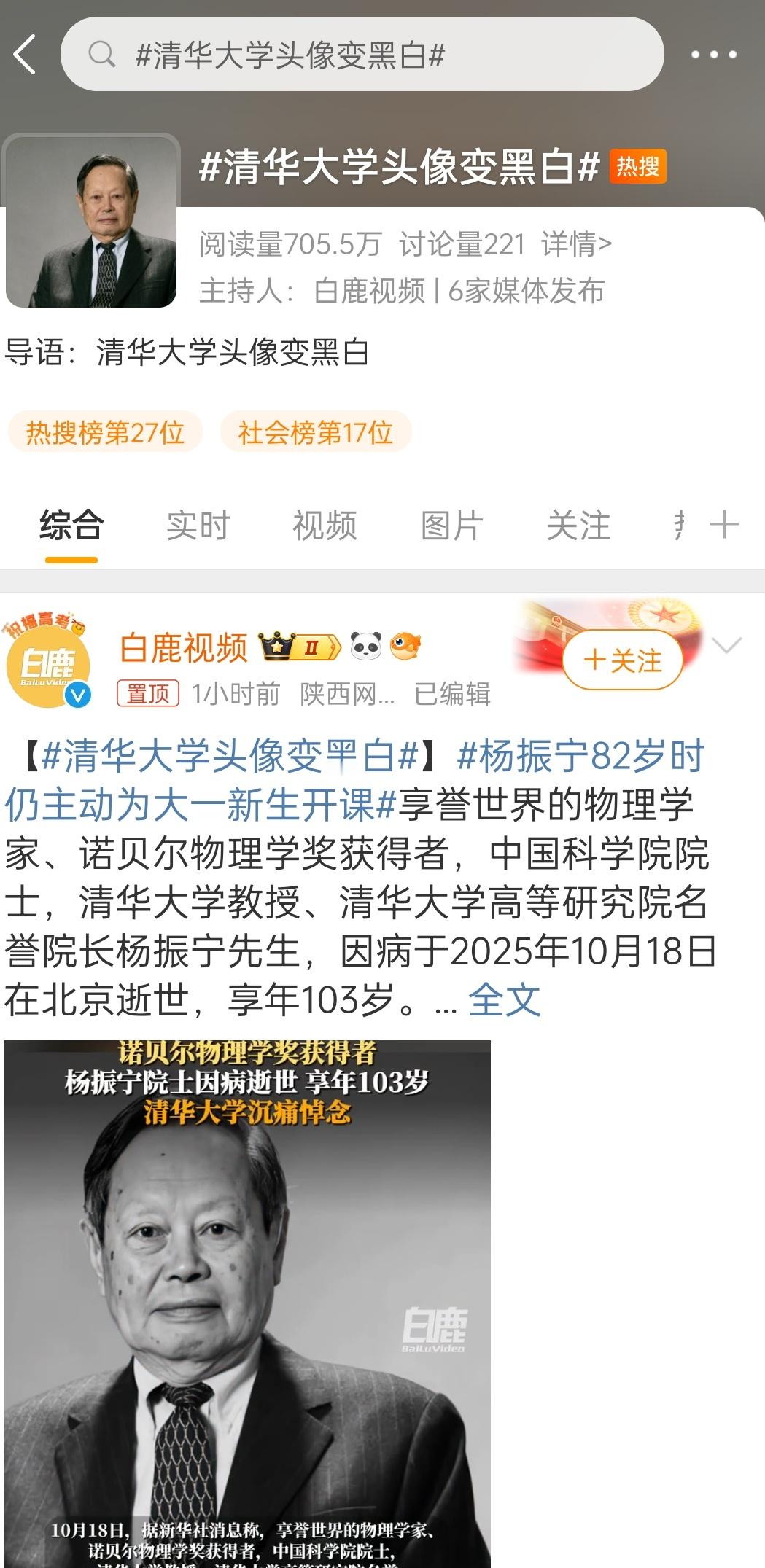

35岁获诺奖,90岁归国育人,杨振宇的3次关键抉择,他不仅是诺贝尔奖得主,更是中西科学文化交融的典范。读懂他,才明白什么是真正的“择一事,终一生”。 1957年12月10日,在斯德哥尔摩的诺贝尔奖颁奖典礼上,一位35岁的中国物理学家坚持用中文发表演讲:“我虽然是献身于现代科学,我对我所承受的中国传统和背景,引以为自豪。”这一刻,世界科学巅峰首次响起中文声音。 在诺贝尔奖的历史性时刻,杨振宁刻意突出自己的中国身份。当时他持的是中国护照,是首位获得诺贝尔奖的中国人。 这一标志性事件不仅是他个人的成就,更是一个民族在科学领域站起来的宣言。 1922年10月1日,杨振宁出生于安徽合肥。父亲杨克纯是美国芝加哥大学的数学博士,回国后先后在厦门大学、清华大学与西南联合大学数学系任教。深厚的家学渊源为杨振宁的成长提供了肥沃土壤。 1937年,日本全面侵华,杨振宁随父亲与清华大学师生辗转至昆明。在战火纷飞的年代,他在西南联大度过了艰苦而宝贵的求学时光。当时教学条件极其简陋,但师资力量却异常雄厚。朱自清教授大一国文,赵忠尧教授大一物理,吴有训教授电磁学,周培源教授力学。 在这样艰苦的条件下,杨振宁1942年毕业于西南联合大学,随后进入清华大学研究院学习两年,师从王竹溪。这位中国物理学家开启了他的科学征程。1945年,杨振宁考取留美公费生,赴芝加哥大学深造。他曾坦言:在每一个创造性活动的领域里,一个人的好恶,加上他的能力、性情和机遇,决定了他的品格。而这种品格转过来又决定了他的贡献。 在芝加哥大学,杨振宁师从费米、泰勒等物理学家,与费米合作提出“费米—杨模型”,并于1948年获得博士学位。 1949年,他进入普林斯顿高等研究院做博士后,与罗伯特·米尔斯开始对规范场的研究。 1954年,杨振宁与米尔斯提出非阿贝尔规范场理论(即“杨-米尔斯理论”)这一工作为整个粒子物理学奠定了之后发展的最基本原理与方程。尽管当时这一理论还存在规范玻色子质量为零的问题,但它成为了现代物理学的基石之一。 1956年,杨振宁与李政道合作提出弱相互作用中宇称不守恒的革命性思想。次年,这一理论被吴健雄通过实验证实,杨振宁与李政道共同获得1957年诺贝尔物理学奖,成为最早获得诺贝尔奖的中国人。尽管长期在海外从事研究,杨振宁始终心系祖国。1971年,在中美关系尚未正常化的情况下,他率先访问新中国,掀起大批华裔学者访华热潮,被誉为架设中美学术交流桥梁的第一人。 1999年,杨振宁从纽约州立大学石溪分校荣休后,毅然回归清华园,出任清华大学教授。他将高等研究院的发展作为自己的新事业,为清华大学物理学等基础学科的发展和学校人才培养事业倾注了大量心血。“宁拙毋巧,宁朴毋华”是杨振宁的治学态度,也是他的人生态度。他将自己的人生比喻为“一个圆”,从清华园出发,历经世界舞台,最终归根故土。 杨振宁不仅是一位卓越的物理学家,更是一位思想深邃的智者。他对中国传统的教育方式和价值观念有着独到见解。他认为,中国社会过于强调考试能力,这种习惯不利于培养创新精神。在杨振宁看来,西南联大的成功在于它融合了中西教育的优点。他曾说:“我的读书经验大部分在中国,研究经验大部分在美国,吸取了两种不同教育方法的好的地方。”这种中西合璧的教育背景使得他能够站在东西方文化的交汇点上,做出开创性的科学贡献。 2015年,杨振宁放弃了美国国籍,重新成为中国公民。这一决定体现了他对祖国深厚的情感。1971年,他在华中科技大学作学术演讲时,当主持人介绍他于1957年获得诺贝尔奖时,他立即举手加了一句:“那时我持的是中国护照!”。即使在晚年,杨振宁仍然关心中国科技发展。2018年4月,他担任西湖大学校董会名誉主席;2020年8月,受聘于安徽大学纽约石溪学院,担任名誉院长。2022年3月,杨振宁入选《感动中国》2021年度人物。 当被问及一生最大贡献时,杨振宁的答案不是某个具体的科学成就,而是:“改变了中国人自己觉得不如人的心理作用。” 这句话道出了他科学生涯的深层意义。他不仅证明了华人可以在基础科学领域达到世界顶尖水平,更为几代中国人带来了民族自信。 他自我评价说,自己的风格是1/3来自狄拉克,1/3来自费米,1/3来自爱因斯坦。但他对物理学的贡献远不止于此。杨-米尔斯场论、弱作用中宇称不守恒的发现及杨-巴克斯特方程,被公认为他对物理学和数学的不朽贡献。 1997年,由中国科学院紫金山天文台发现的一颗国际编号为3421号的小行星,被正式命名为“杨振宁星”。这象征着他在科学史上的永恒位置。2025年10月18日12时00分,杨振宁先生因病在北京逝世,享年103岁。巨星陨落,但他留下的科学遗产与精神财富将永远照耀后人。