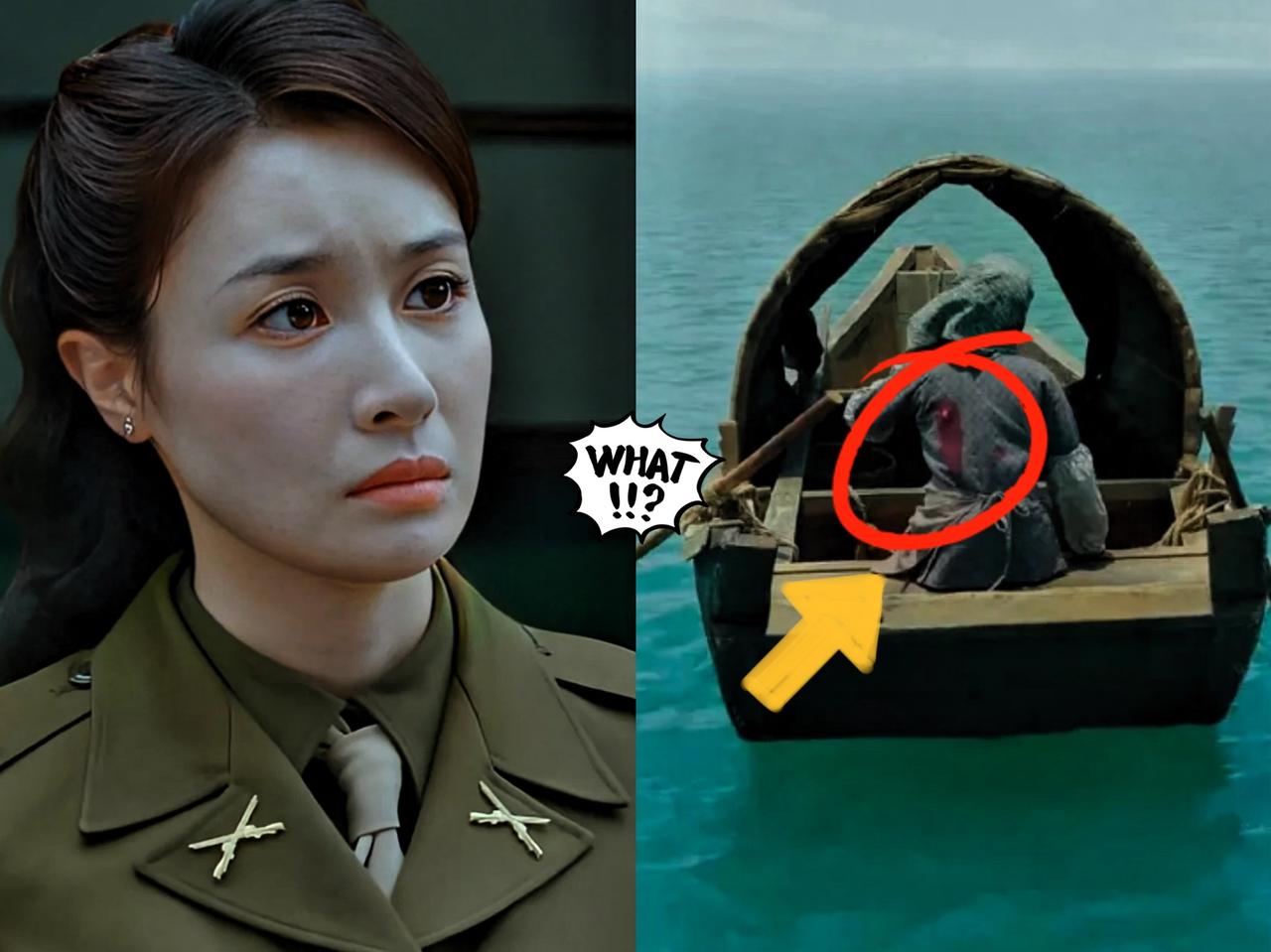

从《沉默的荣耀》老杜之死聊起:革命剧里的“逻辑让步”,到底该不该较真? 最近追《沉默的荣耀》,老杜和特务在船上对峙的戏份引发不少讨论。有人觉得老杜明明能偷袭却偏要调转船头引敌人注意,操作太假;也有人质疑最后拉手雷同归于尽时,爆炸动静那么大,舟山国军却毫无反应,认为编剧不够严谨。 这类争议在革命题材剧里很常见,但如果只盯着逻辑漏洞批评,可能会错过这场戏真正想表达的核心。今天我以历史博主的视角,和大家聊聊这场不完美的对手戏,看看背后藏着哪些值得细品的设计。 先看老杜不选择偷袭的决策。按现实逻辑,卧底执行任务,悄无声息解决敌人最稳妥,既能完成任务,自身也有机会全身而退。但剧里的老杜却反其道而行,调转船头主动将自己暴露在特务面前。这并非角色愚蠢,而是剧作为人物塑造注入灵魂的关键一笔。 若老杜真的偷偷解决掉特务,任务确实能顺利完成,但这个角色会变得扁平,成了单纯的任务工具人。观众看不到他的内心世界,不知道他执行任务时的想法,也感受不到他面对牺牲时的态度。而主动暴露的设计,让老杜的形象立刻立体起来。 面对特务掏枪,他眼神坚定,没有丝毫慌乱,反而透着一种终于迎来最终时刻的坦然;与特务对峙时,他始终坚守底线,句句都在保护要传递的情报。此时的老杜,不再是冰冷的任务执行者,而是有血有肉、心怀信仰的革命者。 他清楚这样做可能会付出生命代价,却依然选择正面抗衡,只为让敌人明白,总有一群人会为守护信念拼尽全力。这种明知不可为而为之的精神,正是革命先烈最动人的特质,比完美偷袭的情节更有感染力。 再说说争议最大的爆炸未惊动国军的问题。从现实角度看,海边的爆炸声传播范围广,国军没理由毫无察觉,这段剧情确实存在逻辑瑕疵。但换个角度分析就会发现,剧里的舟山国军其实属于支线障碍,而老杜的牺牲才是主线情感的核心。 如果爆炸真的引来国军,后续剧情就会被迫围绕躲避国军围剿展开,老杜牺牲的情感重量会被分散。观众的注意力会转移到担心后续任务能否推进上,反而会忽略老杜牺牲的真正意义。 剧作刻意忽略爆炸的影响,其实是为了聚焦情感表达,让观众的目光始终停留在老杜拉响手雷的瞬间,停留在他最后望向大陆的深情眼神上。这种逻辑让步并非不尊重历史,而是用戏剧化的方式放大牺牲的价值。 老杜的死不是任务中的意外,而是他为信仰主动做出的选择。就像我们读历史时,不会纠结先烈牺牲时是否有人听到动静,只会铭记他们为理想献身的精神,剧里的处理遵循的正是同样的思路。 最后想和大家分享的是,观看革命剧不能用侦探剧的逻辑标准去要求。侦探剧需要步步严谨、逻辑缜密,而革命剧的核心是展现人——展现那些在黑暗中坚守的人,那些明知前路凶险仍勇往直前的人,那些把信仰看得比生命更重的人。 老杜这场戏确实存在逻辑漏洞,但它传递的情感真实且有力量。革命从来都不是一帆风顺的,历史上有太多像老杜一样的人,在不完美的选择中,用生命为后人铺就前行的道路。与其纠结他当初该不该偷袭,不如记住剧里的那句台词,“我们这代人多熬一点,下一代人就能少受点苦。”这句话,既是老杜们的精神写照,也是这类剧集最该让观众铭记的核心,这才是他们真正的荣耀。 不知大家对此有什么看法?欢迎评论区留言,期待您的精彩分享。

20201230

💐