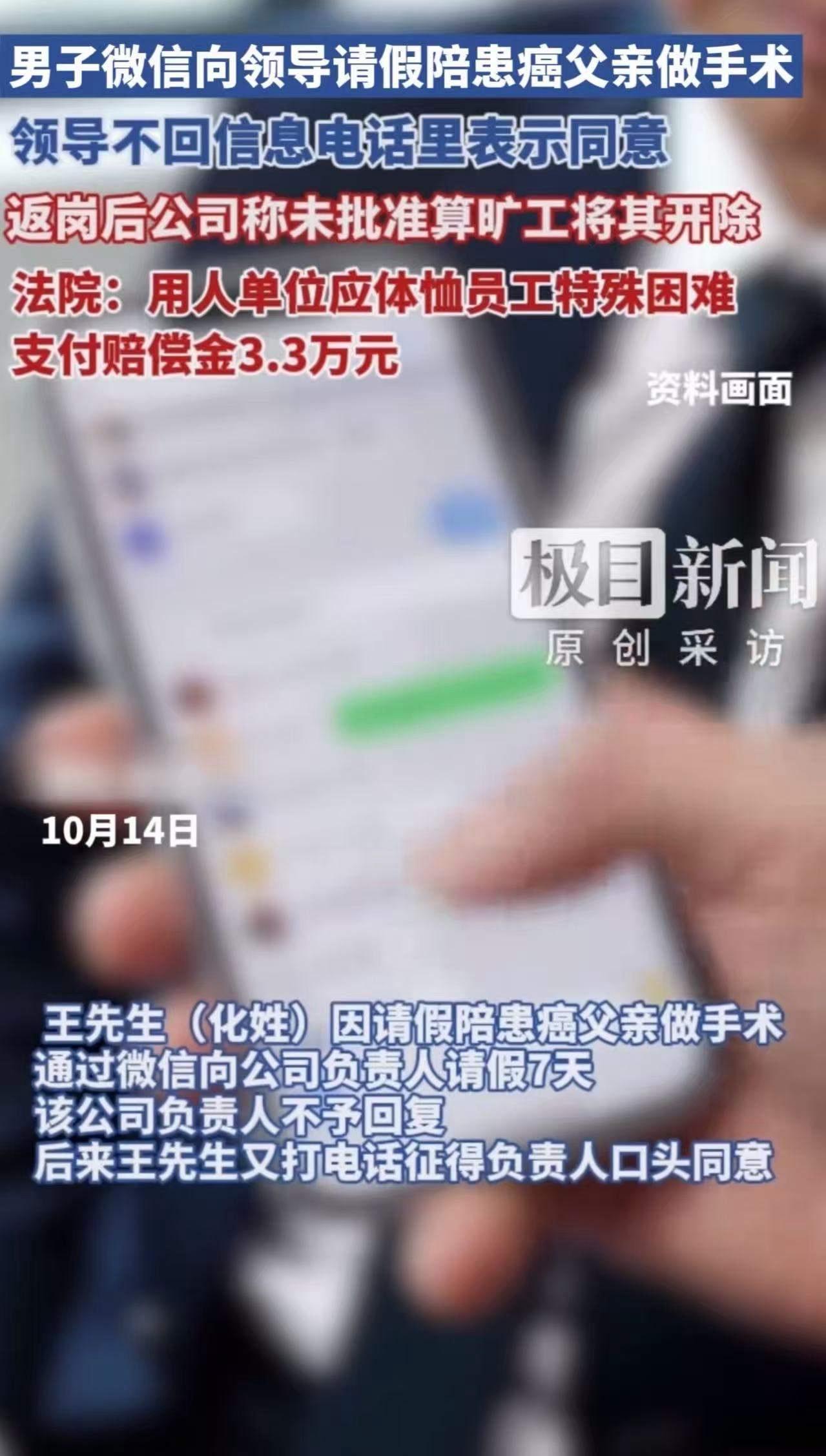

“欺负打工人!”湖北武汉,父亲患癌做手术,男子发消息向领导请假7天,但领导却没有回复。于是男子又打电话向领导请假,结果7天后男子回到公司,领导却以“旷工”为由将男子开除了!男子不服,把公司告上法庭! 在湖北武汉的这起事件背后,是无数普通打工人的无声焦虑。父亲确诊癌症、需要手术的一刻,仿佛把家里的每一张日历都压成了密不透风的棺材。男子第一时间给领导发了请假消息,求情的语气里没有借口,只有对父亲若即若离的病情的无力感。7天,像一根看不见的绳子,把他与家的联系拉得越来越紧。可等待的时间,像被人掐住喉咙的呼吸,领导始终没有回复。 他说服了自己,再打一个电话,再次请假。电话里,他几乎可以听见手术室的钟声和病房里家人焦虑的声音。7天后回到公司,一脸疲惫,却要面对一张冷冰冰的解雇通知——以“旷工”为由。谁能想到,请假未果竟成了失业的起点?这是一种制度的冷漠,还是人心的缺口?他将公司告上法庭,像是用一份沉甸甸的证据,拧紧了公共讨论的水龙头。 法庭上,律师陈述的不是对错的简单二元,而是两种生死攸关的事实:一边是家庭的急迫和父亲手术前后的不安,另一边是企业的请假制度与流程的执行。手机记录、聊天截屏、同事证言,还有医生的病情说明,逐条拼接成一个“请假为何不能被及时知晓”的现实图景。对方辩称制度是铁律,员工的个人请求只是可有可无的附表;可法庭问话时,房间里多了一份沉默——没有人愿意用冷冰冰的制度去否认一个家庭的痛苦。 这场对弈,最终不是谁赢谁输,而是关于“人性底线”和“制度底线”的对照。法官或许会说,劳动者请假是权利,单位应提供明确、有效的沟通渠道;企业也需要在能否请假的界限之内,保留基本的人文关怀。若沟通的通道真空,若请假被无故压缩,哪怕胜诉的判决再明确,也难以抹平家庭的创伤。 故事的最后,城市的灯光照在武汉的长街上,像在提醒每一个工作中的人:不是所有的请假都能被及时回应,但每一次对话、每一次倾听,都是对彼此尊重的最基本承诺。法院的判断若带来制度的改进,便有了最温暖的意义——让“打工人”的日常不再被无情的错位吞噬。愿所有职场都能学会在繁忙中留出一点人情的空隙,愿每个人在家庭与工作之间,都能找到一个更人性的交集点。 你怎么看待请假与解雇之间的边界?遇到类似情况,你会如何处理?欢迎在评论区分享你的观点和故事。武汉工地工伤 患癌员工