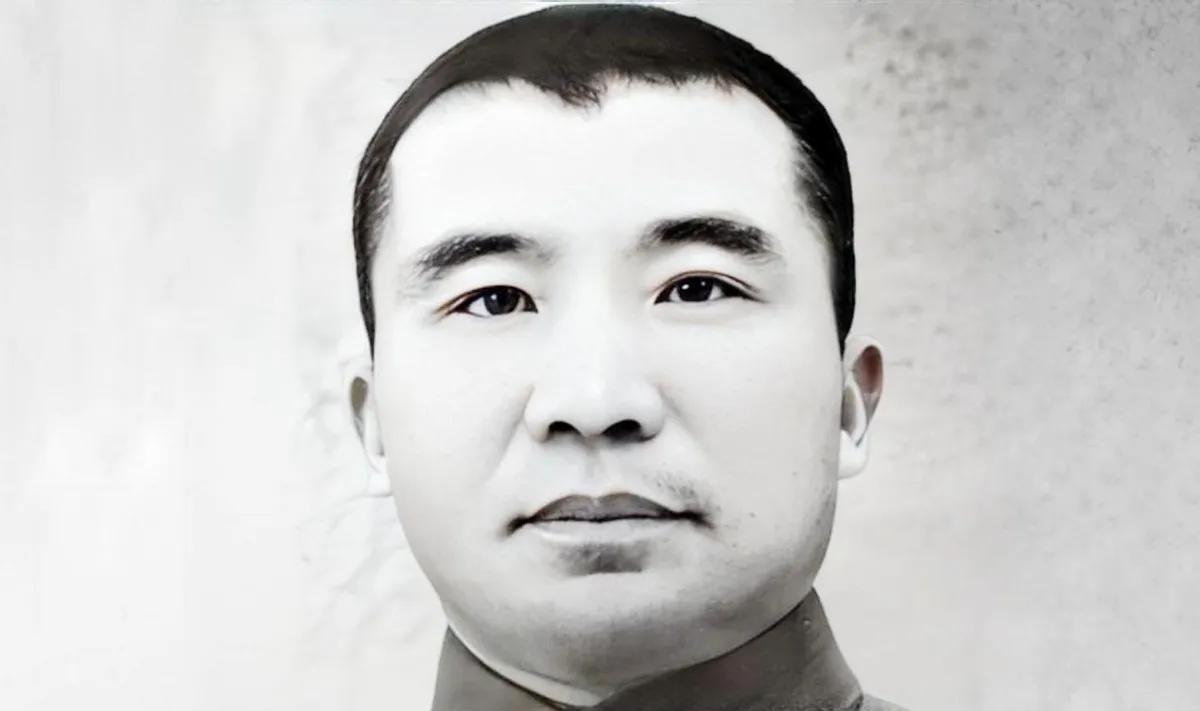

1941年,一女团长不幸腹部中弹,日军发出一阵狞笑,大叫道:“女八路的花姑娘,给我活捉她!”敌人一把掀开女团长身上的棉被后,却发出了阵阵惨叫声 这个在沂蒙山区流传了八十多年的故事,主角不是虚构的英雄,是真实存在的八路军女战士——时任山东纵队政治部姊妹剧团团长的辛锐。 1941年11月大青山突围的寒夜,腹部中弹的辛锐蜷缩在老乡的棉被下,日军狞笑着逼近“活捉花姑娘”。当棉被被粗暴掀开,一声巨响震碎山林——这位八路军姊妹剧团团长拉响了手榴弹。 她担任的是“姊妹剧团”团长,这是支文化宣传队,不是军事作战部队。但在1941年的沂蒙,这支30多人的剧团,比不少战斗连更让日军头疼——他们的“武器”是剧本、唱词和画笔。 辛锐的“文化尖刀”有多锋利?出身济南开明绅士家庭的她,放弃优渥生活参军,主创抗战版街头剧《放下你的鞭子》,让日军占领区的百姓直观看懂“压迫与反抗”;她教沂蒙妇女唱《送郎参军歌》,1941年担任团长后半年内,剧团走过的20多个村庄,就有300多名青年参军。日军曾在扫荡时烧毁剧团的剧本,标注“此等唱词,比子弹更毒”。 1941年春,日军对沂蒙实施“经济封锁”,百姓缺粮少药。 辛锐带着剧团一边演出,一边教群众识别可食用野菜、用民间草药治疗轻伤,还把抗战口号编成快板:“苦菜芽,黄又黄,吃了苦菜打东洋”。山东纵队政委黎玉曾评价:“辛锐的剧团,是凝聚民心的重要力量。” 1941年11月的大青山突围,是辛锐生命的最后战场,却常被演绎得偏离史实。11月30日清晨,日军主力突袭,辛锐带着演员们搀扶伤员向密林转移,途中被日军子弹击中腹部 关键细节被民间简化:辛锐并非无力反抗地蜷缩在棉被里。战友要背着她走,她坚决拒绝,让大家“先保伤员”,自己则爬到老乡废弃的草屋,用棉被盖住身体伪装。 日军搜索时发现草屋有动静,以为是“藏起来的花姑娘”,这才有了狞笑逼近的场景。当棉被被掀开,日军看到的不是束手就擒的伤员,而是举着手榴弹的辛锐。 “惨叫声”的真相更震撼:辛锐拉响的是随身携带的手榴弹,当场炸死2名日军、炸伤3名,自己也壮烈牺牲,年仅23岁。 不是日军看到恐怖景象惨叫,而是爆炸的冲击和伤亡让敌人慌乱嘶吼。这个细节的澄清,更能体现她“主动赴死”的决绝——作为文化战士,她到最后都在用最直接的方式战斗。 辛锐的核心贡献,是在战火中用文化唤醒民众,她的剧本、歌声和行动,让“抗战”从军队的事,变成了每个沂蒙人的事。这种“文化动员”的力量,比单纯的战斗牺牲更具长远意义。 辛锐的故事,不是孤例,而是沂蒙女性觉醒的缩影。整个抗战时期,沂蒙根据地有10万多名女性参与抗战,其中既有像辛锐这样的文化战士,也有“红嫂”用乳汁救伤员、用身体架浮桥。但辛锐的特殊性在于,她打破了“女性只能后勤支援”的局限,成为文化抗战的核心力量。 她的家庭背景更能说明时代变迁。父亲辛葭舟是济南有名的开明绅士,原本希望女儿留学深造,却在辛锐的影响下,捐出全部家产创办兵工厂,还带着两个儿子参军。 这种“全家抗战”的场景,在沂蒙并不少见,而辛锐作为“知识女性”投身抗战,更带动了一批青年学生加入宣传队伍。 还有个被忽略的细节:辛锐牺牲后,她的丈夫陈明在同一场突围中壮烈牺牲,这对“革命伴侣”的故事,直到近年整理党史资料时才被系统挖掘。 他们没有子女,沂蒙百姓就把“辛锐”当成了共同的“女儿”,每年清明都有村民自发去大青山扫墓,这种“超越血缘的纪念”,正是英雄精神的最好传承。 今天再读辛锐的故事,我们不该只记住棉被下的壮烈一刻,更要看见她笔端的力量——那些剧本让麻木的人清醒,那些歌声让胆怯的人勇敢,那些草药和快板让百姓明白“抗战不是远在天边,而是就在身边”。 她证明了:抗战从来不是只有枪林弹雨,文化的武器同样能刺穿敌人的心脏。 沂蒙山区的老人说,辛锐牺牲后,她编的《抗战歌谣》还在传唱,不少孩子是听着这些歌谣长大的。八十多年过去,手榴弹的巨响早已消散,但那些歌声里的勇气和信念,依然在沂蒙大地回荡。 辛锐的价值,不在于被塑造成“完美英雄”,而在于她让我们明白:真正的英雄,是能用自己最擅长的方式,为家国拼尽全力的普通人。