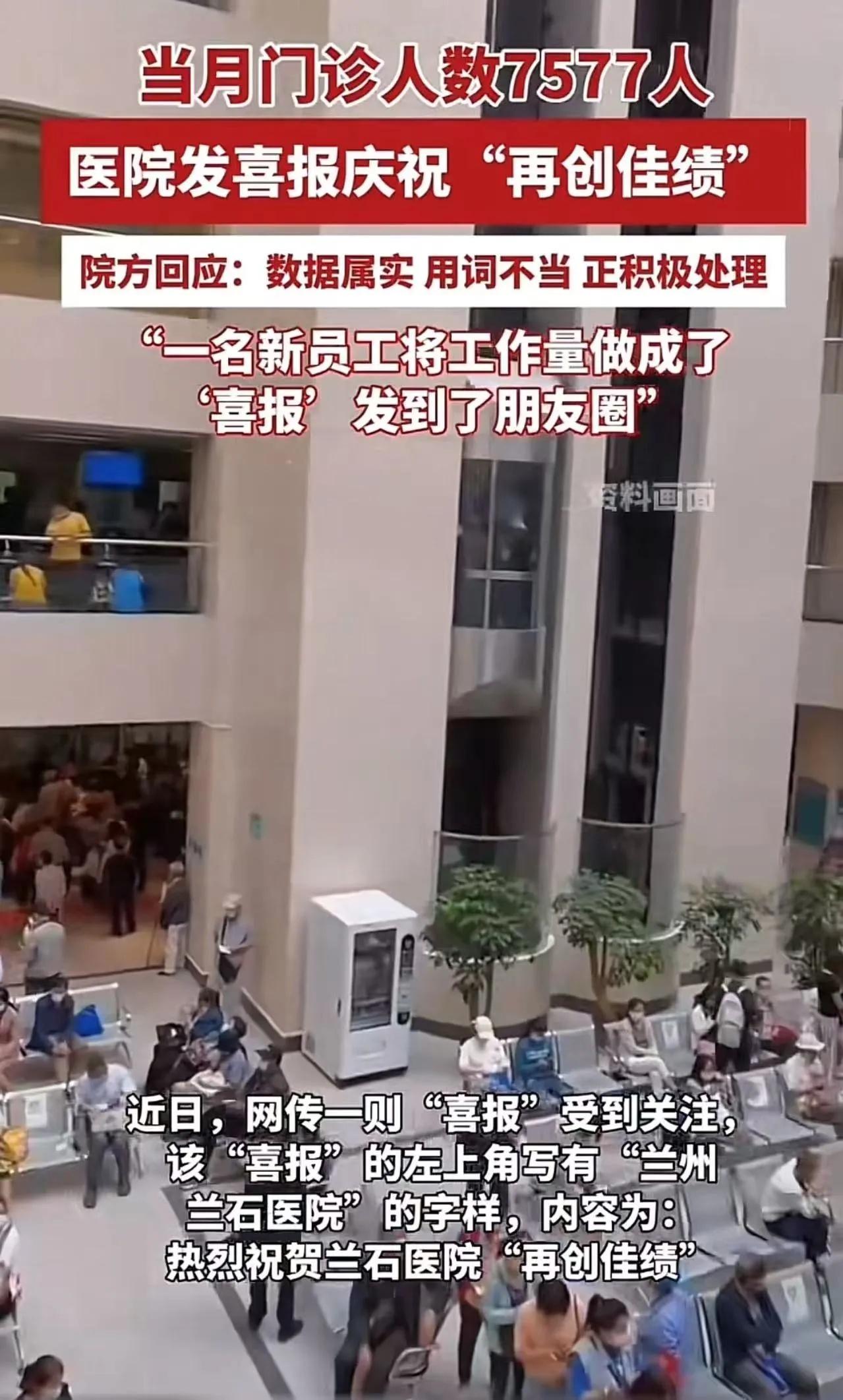

兰州兰石医院一则“喜报”引发全网怒怼:以“再创佳绩”为题炫耀9月接诊7577人、手术426台的“成绩”。面对质疑,院方甩锅“新员工用词不当”。这事儿绝非一句道歉就能翻篇——它暴露的不仅是医疗伦理的缺失,更可能触碰了法律红线。本文结合网友怒评与法律条文,拆解这张“刺眼喜报”背后的问题本质。 一、一张喜报炸锅:病人的痛苦成了医院的“业绩”? 最近兰州兰石医院的一张“喜报”,看得人心里发堵。白纸黑字写着“热烈祝贺再创佳绩”,后面跟着一串扎眼的数字:9月份门诊诊疗人数7577人,住院及门诊手术台数426台,10月开诊第一天就接诊451人、做了25台手术。 要是企业说“销量创新高”,那是真喜庆,但这话从医院嘴里说出来,味道全变了。要知道,这些数字背后是什么?是7000多个忍着病痛的普通人,是几百个躺在手术台上的患者,更是无数个为医药费发愁的家庭。有网友说得戳心:“你家庆祝的‘佳绩’,是别人全家的难题。” 面对铺天盖地的骂声,院方很快给出回应:不是医院发的,是个新员工不懂规矩,把内部工作数据做成喜报发了朋友圈,已经批评教育了。更有意思的是,医院还强调自己是民营医院,但医护绩效不跟接诊量挂钩。可网友根本不买账:“没人关心谁发的,只关心为啥你们把病人多当成‘成绩’?” 更值得警惕的是,这事儿不是头一回发生。2022年台州某医院庆祝“急诊破200万人次”,2021年深圳某医院庆贺“手术量破千台”,每次都是道歉了事,转头照样有人犯糊涂。这哪是“用词不当”,分明是打心底里把“客流量”当成了硬指标。 二、网友怒怼刷屏:这届网友的眼睛太毒了! 事件发酵后,网友的评论一针见血,句句说到了点子上,大致分成三类: 伦理派:忘了医者的初心 有人翻出老祖宗的话打脸:“以前的药铺都写‘但愿世间人无病,何妨架上药生尘’,现在的医院倒好,盼着病人越多越好?”还有人拿医生的话举例:肿瘤专家花宝金教授就说,看着病人越治越多,自己一点成就感都没有——这才是医者该有的样子。 质疑派:“甩锅新员工”太敷衍 对院方的回应,网友全是嘲讽:“合着整个医院的价值观,就靠一个新员工撑着?”“内部开会通报数据时咋不说‘不妥’?传到网上才嫌‘用词不当’?”更有人追问:“要是不把接诊量当业绩,员工为啥会想着做‘喜报’庆祝?” 现实派:怕的是“小病大治” 最让人担心的是另一种隐忧:“要是医院一门心思想着‘冲业绩’,会不会为了多赚钱,搞小病大治、重复检查?”这种担忧不是没道理——当接诊量成了“政绩”,受伤的最终还是普通患者。 三、法律不背锅:这事儿可能真的“违法了” 别以为这只是“道德争议”,仔细扒扒法律条文就会发现,院方的行为可能已经越界了。这可不是危言耸听,有两大法律依据摆在那: 1. 违反《基本医疗卫生与健康促进法》的公益属性 我国《基本医疗卫生与健康促进法》明确规定,医疗机构应以人民健康为中心,坚持公益性。兰州兰石医院就算是民营医院,也不能脱离这个核心原则。 什么是“公益性”?简单说,医院的首要目标是“治病救人、减少病痛”,而不是“多接病人、多赚钱”。把接诊量当“佳绩”庆祝,本质上是把公益服务异化成了商业竞争,完全背离了法律对医疗机构的定位要求。兰州市卫健委已经介入调查,这步算是走对了。 2. 涉嫌违反《医疗广告认定指南》 市场监管总局和国家卫健委联合发布的《医疗广告认定指南》里写得明白:医疗机构要是通过主观评价、数据对比来夸自己,就算是违规医疗广告。 这张“喜报”用“再创佳绩”这种褒扬词包装诊疗数据,说白了就是变相吹嘘自己“生意好、能力强”,妥妥的擦边球营销。要是较真起来,监管部门完全可以依法处罚。 更关键的是《医疗机构管理条例》,里面反复强调医院的“公益性质”。要是监管缺位,让这种“唯数据论”的风气蔓延,最终只会让医患关系越来越紧张。 结论:真正的“佳绩”该是什么样?等你来评! 院方现在忙着批评新员工、搞内部学习,但这根本没抓到病根。问题的核心不是“谁发了喜报”,而是“为什么会觉得这是喜报”。 真正值得庆祝的“医疗佳绩”,从来不是接诊了多少人,而是像西安交大附属医院那样,把抽血等待时间缩到10分钟以内;是像江苏大学附属医院那样,靠“智慧门诊”提升患者满意度;是攻克了多少疑难杂症,让多少人少受病痛折磨。这些才是老百姓想看到的“喜报”。 最后想问问大家:你觉得“新员工背锅”的说法能信吗?医疗机构该怎么平衡运营压力和公益初心?要是遇到把“病人多”当成绩的医院,我们该怎么办?欢迎在评论区聊聊你的看法!