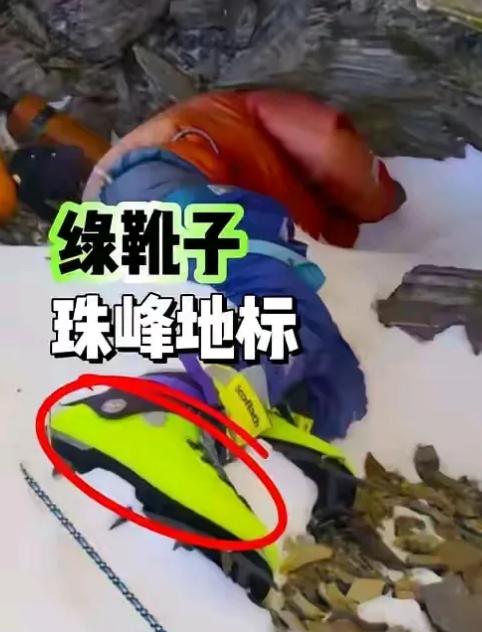

搬运尸体下山要7万美元/具,目前珠峰上有340多具尸体,去年的春季又新增12具遗体。图1的一面小红旗代表一具尸体,越接近峰顶尸体分布越密集。海拔超过8000米后,人体会进入缺氧、严寒、脑水肿风险飙升,一旦倒下几乎无法获救。珠峰是很多人的梦想之地,也是全球海拔最高的“露天坟场”。 2025年春季,珠穆朗玛峰新增了12具遗体,如今,山上已有340多具尸体,分布在登顶路线上,像地图上一面面小红旗,越靠近峰顶,密度越高。 每一具尸体搬运下山的费用高达7万美元,几乎没有人能负担得起。 7万美元,是在珠峰“死亡区”搬运一具遗体下山的市场价,这个数字并非危言耸听,它背后,是一场几乎不可能完成的任务。 海拔8000米以上,空气中氧气含量是平原的三分之一,人在那里呼吸一次,就像在水下憋气两分钟。 身体会迅速脱水、失温,肺水肿、脑水肿的风险剧烈上升,而一旦倒下,几乎无法获救。 更致命的是——“死亡区”里没有直升机,空气太稀薄,旋翼无法产生足够升力,救援队无法空降,所有的生与死,全靠人力。 一具遗体,通常需要4-6名经验丰富的夏尔巴人抬着绳索、滑轮、冰镐艰难拖行,耗时5天左右。 期间每人每天要消耗两瓶高压氧气,不吃热食,只靠能量棒和液体维生。 有夏尔巴人说,“那不是搬尸体,是和山抢人。” 而且,在他们的文化中,触碰尸体是极大的禁忌,许多人因此拒绝接单,那7万美元,并不是谁都愿意挣的命钱。 几年前有个登山者说过一句话:“我知道自己快到了,因为我看见绿色靴子的尸体了。” 这具尸体,后来被称为“Green Boots”,已经在珠峰上躺了26年。 为什么会有这么多尸体留在珠峰? 2010年,尼泊尔政府发放的珠峰登山许可证还不到400张,到了2024年,这个数字接近800张。 攀登珠峰,从精英探险变成了“购票入场”。 只要你有3万到5万美元,就能买到一套“全包服务”:夏尔巴人背氧气瓶、搭帐篷、埋线路,甚至可以雇人带你一步步走到顶。 技术门槛降低了,但代价是——人越来越多,山越来越挤。 在每年5月的短暂天气窗口期,所有登山者几乎在同一时间冲顶。 2023年5月22日那天,有超过250人在“希拉里台阶”前排起长龙,氧气瓶不够用,体力被耗尽,很多人死在返程的路上。 更讽刺的是,虽然单个登山者的死亡率从1990年代的10%降到了现在的3%左右,但由于人数激增,每年死亡总数却在上升。 从某种角度看,这不是登山,是一场“死亡生意”。 尼泊尔政府每年靠珠峰登山许可证就能收入上千万美元,但对清理尸体、处理垃圾、建立救援系统几乎没有实质投入。 很多登山公司在合同中直接注明“如遇难,不负责遗体搬运”,而保险公司,也常常以“高风险不可控”为由拒赔。 最后的结果,就是一个冷冰冰的现实:如果你死在珠峰上,可能会永远留在那里,而你的家人,连把你带回家的资格,也买不起。 每年登山季结束后,珠峰南坡会留下十几吨的垃圾:氧气瓶、能量棒包装、帐篷碎片、甚至人类排泄物。 高寒缺氧的环境几乎不具备自然降解能力,这些垃圾就像“冻住的时间”,永远留在山上。 更严重的是,全球变暖正在让这些“时间胶囊”重新暴露。 2024年,尼泊尔科考队在8000米处发现了三具早年遇难者的遗体和大量旧垃圾,冰层下的尸体已经开始部分“解冻”,尸体液体渗入冰川,有科学家担忧这会加速冰川融化,甚至污染下游水源。 珠峰大本营所在的昆布冰川,据预测到2035年将后退超过200米,那意味着,更多深埋的尸体和垃圾,将被重新暴露在阳光下。 留在山上的人,不只是数字。 2023年,一位韩国登山者金武镇,在下山途中体力耗尽,被迫在8700米处原地等待救援。 他的向导呼叫了救援直升机,但被告知“无法升空,太高了”,几小时后,他停止了呼吸。 家属想把他接回家,得到的报价是8.2万美元,最后,他们放弃了,只在尼泊尔寺庙里做了一场法事。 当登山变成生意,当风险变成数字,当生命变成可计算的成本,是不是已经走得太远了? 解决办法,存在,但没人愿意花钱做。 比如,可以将登山许可证的发放数量,与天气窗口期挂钩; 比如,可以将每张许可证提取一部分费用,成立专门的“清运基金”,用于遗体搬运和垃圾处理; 又比如,可以强制所有登山者购买覆盖救援和遗体处理的高风险保险。 这些措施并非不可行,关键在于是否愿意建立一个“登山责任体系”。 登山本该是人与自然的对话,而不是用尸体堆出的阶梯。 更重要的是,我们是否还能重新定义“成功登顶”——不是站上8848米的那一刻,而是能平安地回到营地,带着所有人的故事和垃圾,一起下山。 如果不改变,珠峰终将不再是梦想之地,而是一个永不退场的坟场。 一个,用尸体堆砌的“露天坟场”。 信息来源:新浪新闻——在全世界最大的露天坟场,200多具遗体无人收尸