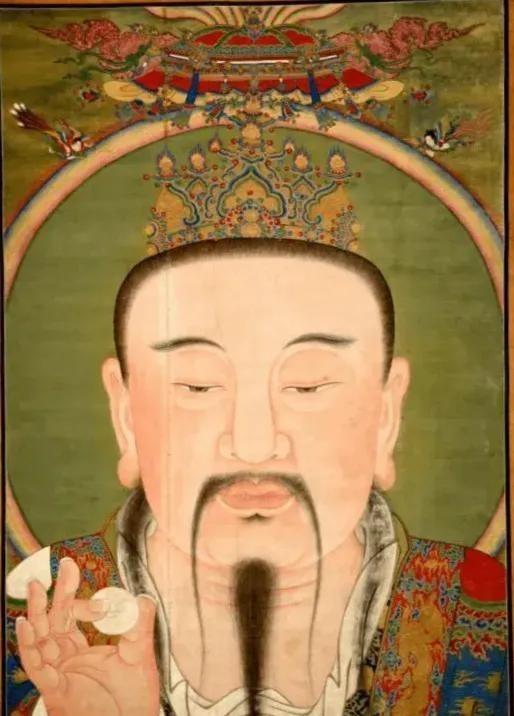

1995年,一老者途经山西闻喜,遇一农家办白事,两个道士正做法事,突然,他发现法坛上元始天尊画像很特别,走近一看却大吃一惊!檀香缭绕,唢呐声在院中回荡。 白幡猎猎,一场农家白事正进行。桌上供果整齐,香案正中立着一幅“元始天尊”画像。两名道士穿着旧道袍,口中念着经,手里挥动拂尘 。围观的人神情凝重,只有那位途经的老者停下脚步,视线在画像上凝住。墨线太细,笔意太熟,像是见过的手法。 他走近几步,目光扫过画角的落款,心头一紧,指尖微颤。那不是常见的庙画,也不像民间摹本,而是一个曾消失多年的名家笔迹。 风从院外灌入,卷起桌角的黄纸灰。老者弯腰看清题签,认出上面刻着古篆印章。那印记在旧档案中出现过——“清初道画传人张云甫制”。 几十年来,这个名字几乎无人提起。传说张云甫生前绘过“三清圣像”,后散落民间。眼前这幅竟与文献描述完全吻合。画中元始天尊眉目端庄,身后流云卷起,线条有力而不僵。 画纸泛黄,绢底细密,边缘有修补痕迹,显然年代久远。老者心跳急促,脑中闪过一个念头:若真是那件失踪的古画,眼前这场法事已不再寻常。 法事仍在进行。钟鼓声急促,道士口中咒语起伏,围观人不知那画像的意义。老者暗中观察,从画框到挂钩,每个细节都记下。画幅底部一角有小字:癸巳仲春,闻喜县东岳庙。 字迹半隐在尘土下,几乎被香灰掩盖。那座庙早在几十年前毁于山洪,传出的文物下落不明。老者意识到,这幅画极可能是从那座庙流出的遗存。农家或许只是从旧货市场购来,用作法事装饰,却无从得知价值。 日头偏西,香烛燃尽,道士收拾坛具。老者上前与主人说明来意,对方一脸茫然,只称画是邻村道士带来的。邻村多信奉北斗真君,道派不同,一般不挂元始像。 线索交错,疑点重重。老者请对方暂留画像,自己赶往镇上文物所。值班员查阅档案,找到上世纪八十年代文物普查记录,确有“张云甫《元始天尊图》”一项,标注“未征回”。 档案中附有模糊的黑白照片,画面构图几乎一致。那一刻,老者确信,画像真实存在过,只是多年被遗忘。 消息很快传开,文物所派人到农家核查。画像小心取下,用无酸纸包裹。镇上来了记者,拍下现场,照片刊登在地方报纸上。图像清晰,边框残损,人物面部仍栩栩如生。 专家比对画风,确认属于清代早期真迹。画幅尺寸与档案吻合,墨迹中可见老笔迹流转痕。此事让人震动,也让那场寻常白事成了地方新闻。 故事并未就此结束。道士声称画像由师父传下,不知出处;文保部门进一步追查,发现道士所持法器多来自旧庙遗存。 有人怀疑存在非法交易,警方介入,展开调查。经比对,部分物品确属流散文物,来源链复杂。案件持续数月,涉及多个乡镇。那幅元始天尊像被定为国家三级文物,移交至运城博物馆暂存。 画作入库前的清理中,修复师发现背面贴着一层旧报纸,纸面印着民国年号。那意味着画曾在上世纪被重新装裱。装裱处的签条写着“闻喜镇张家纸行”,为当时著名裱画铺。 档案显示,该铺在上世纪三十年代曾承接寺庙修复业务。线索连成一线,画的流传路径渐渐明朗。它从东岳庙流出,被裱工带走,再几经易手,落入民间。 调查结束后,农家主人受访时只说一句:“谁能想到祖传的挂像会是宝。”这句话成了报道标题。地方文旅部门随后开展普查,清点民间宗教图像和科仪用品,登记造册。 道士也接受培训,学习区分复制件与文物原件的使用范围。此后几年,闻喜民俗法事逐步规范,法坛悬像一律以复制画替代,避免再出现类似情形。