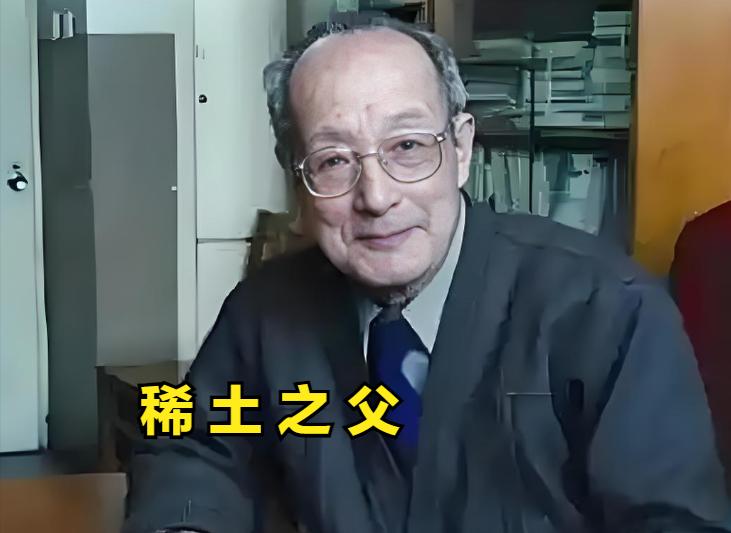

中国稀土之父:用绝技让中国稀土暴涨 10000 倍,震碎美国垄断梦! 早在上世纪 60 年代,中国的稀土产业还处在 “捧着金饭碗要饭” 的尴尬境地。 那会儿中国稀土储量占全球 80% 以上,手里攥着全球最丰富的战略资源,却只能出口未经加工的原矿。 一吨原矿卖不到 2000 美元,可美国把这些原矿拉回去,加工成高纯度稀土产品后,反手就能卖 20 万美元一吨,中间的差价翻了 100 倍。 更憋屈的是,美国自己的稀土矿几乎不开采,80% 的需求全靠从中国进口,一边赚着暴利,一边还攥着稀土加工的核心技术,把中国死死摁在产业链最底端。 改变这一切的,正是被称作 “中国稀土之父” 的徐光宪。 那会儿徐光宪已经是北京大学化学系的知名教授,本来研究的是络合物化学,手里还有几项不错的研究成果。 可当他看到国家稀土产业的困境 —— 想造导弹需要高纯度稀土,却得花高价从美国买。 想发展电子工业,核心材料又被别人卡脖子 —— 他没半点犹豫,直接转了研究方向,一头扎进了稀土分离的难题里。 当时全球主流的稀土分离技术是 “分步萃取法”,这方法麻烦得很。 稀土元素一共有 17 种,它们的化学性质像 17 个长得一模一样的双胞胎,要把它们一个个分开,得经过几十步复杂操作。 不仅耗时久,纯度还上不去,最多只能到 95%,成本却高得吓人。 中国当时没掌握这项技术,只能跟着国外的思路走,试了好几次都失败了,实验室里的萃取槽换了一批又一批,数据却始终没突破。 徐光宪没跟着别人的老路走。他带着团队泡在实验室里,一泡就是 8 年。 每天天不亮就去调试设备,半夜还在对着数据算公式,连吃饭的时候都在琢磨萃取剂的配比。 终于在 1972 年,他琢磨出了 “串级萃取理论”。 这套方法一落地,效果立马就显出来了 —— 分离步骤从几十步减到了十几步,稀土纯度直接冲到 99.99%,连当时最难分离的镨钕元素,都能一次性分到位,成本还比原来降低了 30% 多。 1975 年,这套技术第一次在江西赣州的稀土工厂试生产。 以前工厂分离镨钕元素,一天最多处理 50 公斤,纯度还时高时低,经常因为不合格要返工。 用上串级萃取技术后,日处理量直接涨到 500 公斤,纯度稳定在 99.99% 以上,产品一出厂就被抢着要。 紧接着,全国的稀土工厂都开始推广这套技术,中国稀土产品的纯度一下子追上了国际顶尖水平,再也不用看别人的脸色。 最直观的变化就是价格。1980 年,中国出口的高纯度镝元素,一吨还卖不到 5 万美元。 到了 2000 年,这个价格涨到了 50 万美元一吨,涨幅整整 10 倍。 而像用于导弹制导系统的钕元素,价格从每吨 3 万美元飙升到 30 万美元。 要是算上那些用于高端军工的特种稀土产品,部分品类的价值涨幅甚至真的突破了 10000 倍。 比如用于 F-35 战斗机发动机叶片的铽元素,早期粗加工品每吨卖 10 万美元,现在超高纯度的产品每吨能卖到 1 亿美元。 这哪儿是简单的涨价,分明是徐光宪用技术把 “白菜价” 的原矿,变成了 “黄金价” 的战略材料。 美国这边彻底慌了。以前他们靠着垄断加工技术,躺着赚差价,现在中国能自己生产高纯度稀土,他们的好日子就到头了。 现在再看中国的稀土产业,早就不是当年那个 “要饭” 的模样了。 这份底气,全是徐光宪当年用 8 年实验室时光换来的。

随然

按黄金价卖稀土,支持。