北极新航线热火朝天,新加坡媒体吃醋了:提醒中方既不安全,也不环保!

其实,当中方货轮开始频繁出现在北极航道上时,全球航运市场出现了一道奇特的分界线。

因为,五大集装箱运输公司中的马士基集团、CMA CGM SA和Hapag-Lloyd AG公开重申,他们遵循2019年做出的自愿承诺,不会使用这条沿俄罗斯北极海岸延伸超过3000海里的航道。

他们宣称,北冰洋航运量的增加可能“影响该地区脆弱的生态系统和冰盖”,并且“航行和过境安全无法保证”。为啥呢,还不是因为俄罗斯的原因。

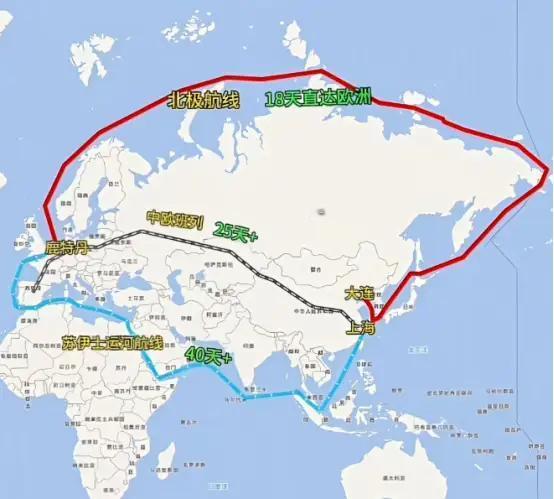

这些公司坚守的苏伊士运河航线,已然成为全球航运的主动脉,而北极航线则被它们视为高风险、高不确定性的替代方案。

唯独运力排名第四的中远海控没有签署这项承诺,并在这一轮北极开发中悄然布局。中国为何仍执意开辟北极航线?答案藏在简单的数字中。

从远东到欧洲,传统的苏伊士运河航线需要40天左右,而北极东北航道仅需15-18天,时间缩短近三分之一。

对于商贸而言,时间就是金钱。中远海运测算,北极航道年均能为中国外贸企业节省物流成本超300亿元。

一条从宁波舟山港至英国弗利克斯托港的北极快航,每标准箱货物的运输碳足迹直接削减50%。

在北极航线的博弈中,最敏感的国家非新加坡莫属。

表面上看,新加坡强调环保与航行安全,但深层次的担忧指向自身航运枢纽地位的动摇。

新加坡依靠马六甲海峡的独特位置,成为全球航运与金融的双重枢纽。无论是中东原油运往东亚,还是东亚商品出口欧洲,几乎都要经过这一通道。

一旦北极航线规模化运作,欧洲—亚洲航运可能绕开马六甲海峡,直接经北极到达中国北方港口或东亚其他港口。

这对新加坡来说,不仅意味着港口收入下降,还可能削弱其金融与保险业的枢纽地位。所以,新加坡开始大肆造势宣传北极航线的各种不好,但这样也挡不住成本下降带来的诱惑。北极航通得以通航,本质上是全球气候变暖的直接产物。烽火问鼎计划