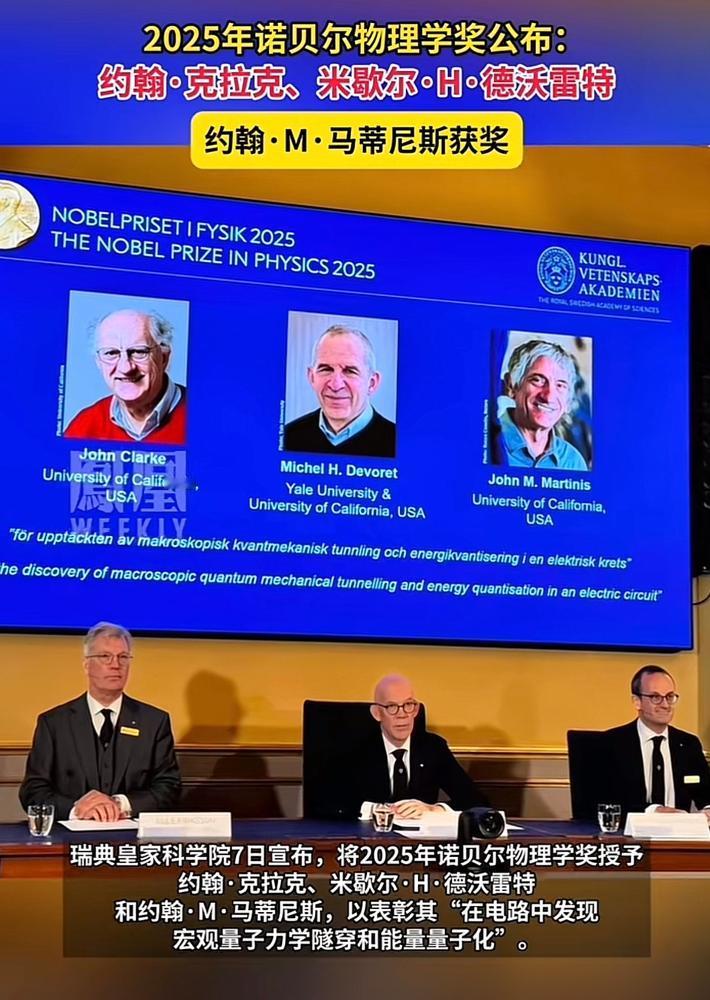

这两天陆续有一些关于诺贝尔奖的言论出来了。主题就是,为何日本拿了那么多诺贝尔奖,而我们则很少。意思就是想吹日本很厉害。 我一直在想,那些热衷于吹捧日本诺奖成就的人,是不是真的了解日本当下的社会运行状态? 如果真像他们说的那样,日本的科研水平已经高到可以批量产出诺奖的程度,那为什么这个国家至今还在大量使用软盘和传真机? 据观察者网2024年7月4日报道,日本政府系统全面淘汰软盘,这一决定距离软盘鼎盛时期已过去20年,此前,不仅税务、社保等政务场景,银行等领域也存在依赖软盘传输数据的情况。 一个在基础科学领域不断斩获世界级荣誉的国家,其政府运作的数字化水平却停留在三十年前,这难道不值得深思吗? 这不是个别现象,而是整个社会在某些层面严重脱节的体现。科研领域的高光时刻,并没有带动整个国家治理能力的现代化升级。 这种割裂,恰恰说明,诺奖数量并不能简单等同于一个国家的整体科技实力或现代化水平。 我们再往下想一层。诺贝尔奖,尤其是自然科学类奖项,往往奖励的是几十年前的基础研究成果。 日本进入21世纪以来获得的物理学奖、化学奖,很多都源于上世纪八九十年代的研究积累。换句话说,今天的日本诺奖丰收,吃的其实是冷战后期经济泡沫时代砸钱搞科研的老本。 而那个时候,我们的国家还在解决温饱问题,工业化进程刚刚加速,科研投入的规模和方向都不可同日而语。 拿人家几十年前的投入产出,来对比我们今天的成绩,本身就是一种不公平的算法。这就好比一个学生,人家在小学阶段就请了名师、上了补习班,现在拿了奥数奖;而我们那时候家里条件不好,没上补习班,现在刚上中学,成绩正在追赶。 你能说这个刚上中学的学生就不如人家吗?显然不能。评价一个国家的科技潜力,要看的是当下的投入、当下的布局和当下的成果产出,而不是只盯着历史奖牌数念念不忘。 说到这里,可能有人要反驳:不管怎么说,人家有奖就是硬道理。那我们就来点更实在的。既然日本的科研这么厉害,那他们在重大战略性工程上的突破在哪里? 我们不妨对比一下。中国有空间站,天宫空间站已经全面建成并投入常态化运营,航天员长期驻留,科学实验持续开展。这是实打实的系统工程能力,是材料、能源、生命保障、轨道控制等上千项技术协同突破的结果。 日本有吗?日本是国际空间站的合作方之一,出过几位航天员,也参与过一些舱段和实验设备的研发,但要说独立建造和运营空间站,目前还没有这个能力。 再看大飞机,C919已经投入商业运营,标志着中国成为全球少数几个能够研制大型喷气式客机的国家。日本也曾尝试搞自己的支线客机MRJ,但项目几经波折,最终在2023年宣布终止。 一个连支线客机都难以坚持下来的国家,如何支撑起所谓“全面领先”的科技神话? 还有军事领域。我们的歼-20已经列装部队,成为全球少数几种服役的第五代隐身战斗机之一。它不仅仅是一架飞机,背后是先进的航空发动机、有源相控阵雷达、红外搜索与跟踪系统、综合航电和隐身材料等一系列尖端技术的集成。 日本呢?虽然也在研发自己的F-X第六代战机,但至今仍处于设计阶段,核心的发动机和雷达技术还严重依赖外部合作,尤其是美国。 更不用说,我们在高超音速武器、量子通信、人工智能应用等领域,已经走在了世界前列。这些成就,哪一项是靠诺奖得来的?都不是。它们靠的是国家意志、长期投入、庞大的工程师队伍和完整的工业体系。 诺奖多,就代表一切吗?显然不是。诺奖固然重要,它是对科学家个人成就的最高认可,但它更像是一顶桂冠,而不是一把尺子。 用它来衡量一个国家的整体科技实力,就像用奥斯卡奖来判断一个国家的电影产业是否发达一样,虽有参考价值,但绝非全部。 日本的诺奖成就值得尊重,但不必神化。他们的社会在某些领域确实先进,但在另一些领域,尤其是涉及大规模系统集成和国家主导的重大工程方面,反而暴露出创新乏力、决策迟缓、体制僵化的短板。 反观我们自己,走的是一条不同的路。我们强调“集中力量办大事”,在航天、交通、能源、信息基础设施等领域持续投入,建成了全球最庞大的高铁网络、特高压电网和5G基站体系。 我们也有“菜篮子工程”这样关乎民生的系统性保障措施,确保十四亿人的基本生活物资供应稳定。这些看似“不酷”的工程,恰恰是国家能力最真实的体现。它们不像诺奖那样闪耀,但它们让这个国家运转得更平稳、更高效。 信息来源: 观察者网 2024-07-04 日本政府系统全面淘汰软盘,“距离软盘鼎盛时期已过去20年”